Pierre Escudé

Membre senior de l’Institut Universitaire de France, Pierre Escudé est professeur des universités à Bordeaux. Ses travaux traitent de trois axes en particulier :

- didactique des langues et bilinguisme ; il pilote le master de formation des futurs enseignants bilingues français-occitan à Toulouse, il est membre du bureau de l’ADEB et dirige avec Laurent Gajo la collection « didactique des langues et plurilinguisme » aux éditions Lambert-Lucas il a également développé théorie, didactique et pratique de classe sur le domaine de l’intercompréhension (de la description linguistique de Jules Ronjat, auteur qu’il a édité, à la conception du manuel scolaire Euromania, fruit d’un programme européen) ;

- littérature et histoire littéraire, notamment du domaine occitan ; sa thèse a porté sur l’œuvre de Pèire Godolin qu’il a éditée et traduite, le contexte de son émergence et ses réceptions ;

- idéologies linguistiques et politiques linguistiques, qui sont au cœur des travaux actuels qu’il mène à l’IUF. Dans ce cadre, il traduit l’œuvre linguistique et politique de Tullio De Mauro.

1. Didactique des langues et bilinguisme

- « Las lenguas sólo funcionan en interacción : principios y pragmática de la intercomprensión », introduction à Fundamentos, prácticas y estrategias para la didáctica de la intercomprensión en América Latina, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, p. 7-27, 2021.

- P. Escudé & Francisco Calvo del Olmo, Intercompreensao. A chave para as linguas. Sao Paolo, Parabola, 2019. 222 pages.

- « Jules Ronjat, une vie dans les langues », Actes du colloque Ronjat, 2013 ESPE Toulouse», Edition des Archives Contemporaines, sous la direction de P. Escudé, 2016, 1-18.

- « Le bilinguisme scolaire français-occitan, histoire et avenir », in Christine Hélot et Jürgen Erfurt, L’éducation bilingue en France : Politiques linguistiques, modèles et pratiques, Lambert Lucas., 2016, 231-247.

- Le développement observé chez un enfant bilingue, préface et notes de l’édition de la thèse de Jules Ronjat (1913), Editions Peter Lang, Franctfort-Bern, 2013.

- « Intégrer les langues au cœur des apprentissages. Politique, économie et didactique de l’intercompréhension », Passages de Paris 8/2013, 42-61.

- Résultats expérimentation manuel euro-mania Académie de Toulouse à la demande de M. le Recteur, 2012. (en collaboration avec Pierre Janin, Inspecteur Général, DGLFLF) L’intercompréhension, clé du plurilinguisme, Paris : CLE International, collection : didactique des langues, avril 2010, 128 pages.

2. Littérature et histoire littéraire

- Introduction à Tullio De Mauro, Une introduction à la sémantique, trad. LI-J. Calvet, Limoges-Lambert-Lucas, 2022.

- L’Epopée perdue de l’occitan (1983). Réédition du texte de Jean-Claude Dinguirard. textes réunis et édités par P. Escudé. Préface de J. Grisward. Limoges, Lambert-Lucas, 2020.

- Occasionnels et textes politiques de la décennie 1580-1590 dans l’imprimé toulousain du xviesiècle, actes du colloque de Rouen, 2019.

- Présentation et notes de Coridon et Clérice, in Le Théâtre de Béziers. Pièces historiées représentées au jour de l’Ascension (1628-1657), tome I. sous la direction de B. Louvat, Paris, Editions Garnier, 2019.

- Imprimerie et pouvoir. Politique, livre et langue à Toulouse, de 1475 à 1617, Droz, Genève, 2017.

- Cleosandre, où sont rapportés tous les passe-temps du carnaval de Toulouse, en cette année 1624, Théâtre Complet de Balthazar Baro, tome I, Paris : Classiques Garnier, 2014, 17-144.

- « Philippe Gardy et l’énigme Godolin, le paradoxe de la disparition sans fin » mélanges Gardy, Centre d’Etudes de Littérature Occitane, 2014, 403-415.

- « Instrumentalisation de la Canson de la Crotzada à l’époque romantique : Die Albigenser (1838-1842) de Nicolas Lenau », Colloque L’éveil des nationalités et les revendications linguistiques en Europe (1830-1930), Béziers, 4 juin 2005, Paris : L’Harmattan, 103-120.

- « Sur les stanças de Godolin dites de 1610 : modalités et enjeux de la datation d’une œuvre-clef dans l’histoire littéraire occitane», Revue des Langues Romanes, Tome CIX, année 2005 – n°1, 13-49.

- « Les trois chants royaux de Pèire Godolin : Une poétique toulousaine de la marge et du centre – 1604-1648. », Revue des Langues Romanes, Tome CVIII – année 2004 – n°1, 57-89.

- « Stratégies et évolutions linguistiques dans l’imprimé toulousain de 1500 à 1617 », Revue Française d’Histoire du Livre, Droz, Genève, n°114-115, 1er & 2nd trimestre 2002, 31-51.

- « Conflits poétiques et politiques au sein des Jeux Floraux : pour une histoire de l’humanisme dans le premier XVIe siècle toulousain (1513-1562) » Annales du Midi, printemps 2002, 183-200.

- « L’Enigme des deux éditions concurrentes du Ramelet Mondin de Pèire Godolin. 1637-1638 : un tournant dans l’Histoire littéraire toulousaine », Annales du Midi, revue de la France méridionale, Tome 112, n°229, janvier-mars 2000, éditions Privat, 5-21.

- 1999-Thèse Pierre Escudé-Lecture du Ramelet Moundi de Pèire Godolin (1580-1649).

3. Idéologies linguistiques et politiques linguistiques

- « Région vs Nation : enseigner une langue autre en milieu monolingue hyper-normé : l’exemple de l’occitan dans l’éducation nationale française. », Revue des Oralités du Monde, INALCO-PLIDAM, n°1-2023, 29-42.

- « Étude sur l’évolution des politiques linguistiques de l’Instrôctia pôbblica de la République d’Acéphrand (1937-2029) : le plurilinguisme scolaire, exemple historique de dépassement de la gestion westphalienne. », Humanités, Didactique, Recherche, Paris-3 / DILTEC, numéro 2, 2022, 35-50.

- « La langue c’est nos paroles » : Tullio De Mauro et Saussure, de la linguistique à la politique linguistique, Hommage à Tullio De Mauro, coordonné par Marc Arabyan, Jean-Paul Bronckart et Pierre Escudé, Lambert-Lucas, 2020,193-226.

- MERCATOR, The Occitan language in education in France, 2nd edition, 2019.

- « Ce que disent les langues vivantes régionales de France», in Pierre Escudé (dir.), « Langues et discriminations », Les Cahiers de la LCD, n° 7, juin 2018, 208 p., Paris, L’Harmattan, ISBN : 9782343152172, 13-24.

- « Langues et discriminations », Les Cahiers de la LCD, n° 7, juin 2018, 67-94.

- « De l’invisibilisation et de son retroussement. Etude du cas occitan : normalité de la disparition, ou normalisation du bi/plurilinguisme ? », Les minorités invisibles : diversité et complexité (ethno)sociolinguistiques, sous la direction de Ksenija Djordjevic Léonard, Michel Houdiard, 2014, 9-21.

- « Histoire de l’éducation, imposition du français, résistance et emploi des langues régionales en milieu scolaire », Histoire sociale des langues de France, G. Kremnitz et H. Boyer éditeurs, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2013, 339-352.

- « L’appel au plurilinguisme et les dégâts du monolinguisme sur les minorités linguistiques historiques », APLV-Langues Modernes, février 2013.

- « Langue et nation en France. Reconnaissance institutionnelle des langues régionales et politique d’enseignement : le cas corse », Projet Européen Socrates LangMob, Université de Berlin, 2002.

Jean-Léo Léonard, sociolinguiste et dialectologue

Jean Léo Léonard est depuis septembre 2019 professeur des universités (PU) en anthropologie du langage et de didactique des langues à l’Université de Montpellier Paul-Valéry (UMPV), laboratoire Dipralang (EA 739). Membre honoraire de l’IUF (projet MAmP 2009-2014), ex-PU à Sorbonne Université (2014-19) en linguistique générale et typologie linguistique.

Jean Léo Léonard est depuis septembre 2019 professeur des universités (PU) en anthropologie du langage et de didactique des langues à l’Université de Montpellier Paul-Valéry (UMPV), laboratoire Dipralang (EA 739). Membre honoraire de l’IUF (projet MAmP 2009-2014), ex-PU à Sorbonne Université (2014-19) en linguistique générale et typologie linguistique.

Linguiste généraliste, typologue et sociolinguiste avec une expérience de diverses langues non indo-européennes : ouraliennes, méso-américaines, caucasiques (kartvéliennes et circasiennes), quechua-aymara, etc., sa recherche en dialectologie romane en particulier s’est étendue du poitevin-saintongeais et des langues ou variétés d’oïl au diasystème occitan, avec des applications dialectométriques à l’aide de la base de données THESOC (en collaboration avec Guylaine Brun-Trigaud). Il se consacre à la dialectologie générale, dans une perspective de typologie linguistique, et s’engage dans l’étude interdisciplinaire du contexte anthropologique de la diversité interne des langues. Initiant sa recherche avec une thèse sur la variation dialectale dans l’île de Noirmoutier, soutenue en 1991 à l’Université de Provence sous la direction de Jean-Claude Bouvier (et inspiré par Valeriu Rusu et Jean-Louis Fossat sur maints aspects de la dialectologie générale), il a développé la variante « toulousaine » de l’ethnolinguistique représentée par Dinguirard, Séguy, Ravier, Allières, Fossat. Cette approche se caractérise par une sensibilité à l’écologie des interactions et aux pressions sociolinguistiques qui influent sur les langues à travers la trame de leurs réseaux dialectaux, dans une perspective à la fois phénoménologique et quantitative. Sa contribution à la dialectométrie s’est réalisée dans le cadre des Systèmes Adaptatifs Dynamiques Complexes, avec des chercheurs de l’Institut de Biophysique de Tartu (Estonie) – National Institute of Chemical Physics and Biophysics (NICPB) -, en intégrant la cladistique aux côtés de Pierre Darlu (Inserm/CNRS). Il coordonne en 2025-26 le projet de mobilités franco-estonien PARROT Algorithmic Complexity in Comparative Gallo-Romance and Finnic Dialectology (ACCORD), en partenariat avec le NICPB de Tallinn, Estonie.

Distinctions :

- 2015-18 : Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherches (attribuée par le C.N.U., section 07)

- 2015 : Lauréat du prix Jean-Charles Perrot de l’Académie des Inscriptions et des Belles Lettres.

- Membre honoraire de l’Institut Universitaire de France, sur la base du projet I.U.F. réalisé durant la période 2009-2014 en dialectologie, sociolinguistique et typologie linguistique mésoaméricaine (cf. résumé et le rapport final du projet 2009-14).

Ses travaux sont disponibles en ligne sur HAL, notamment :

- 2024. Jean Léo Léonard. L’enquête sociophonétique de l’abbé Rousselot à Cellefrouin (1891) : un terrain pionnier en dialectologie sociale. Colloque anniversaire en hommage à l’abbé Rousselot : de la création au rayonnement de la phonétique expérimentale, Institut Catholique de Paris; Laboratoire de Phonétique et de Phonologie; La société Linguistique de Paris; Laboratoire CLESTHIA, Oct 2024, Paris, France. ⟨hal-04848667⟩ à partir de 2:5:18

- 2024. Language dynamics for dialect classification: a sketch in miniature. Dialectologia, 2024. https://doi.org/10.1344/dialectologia2024.2024.2

- 2024. Revisiting Southern Gallo-Romance from a complexity theory standpoint: Occitan. Frontiers in Complex Systems, 2. https://doi.org/10.3389/fcpxs.2024.1429114

- 2024. Jean Léo Léonard, Guylaine Brun-Trigaud. Questions d’aréologie occitane. Le « Gradient de Gasconité » revisité. Marcia dos Santos Machado Vieira; Vanessa Mireiles. Diversité et stabilité dans les langues romanes/Diversidade e estabilidade em línguas românicas, Pimenta Cultural, pp.103-164, 2024, 9786559399529. ⟨hal-04843069⟩

- 2024. Jean Léo Léonard. Divisions dialectales, frontières et transitions en domaine occitan : validation et vicariance dialectométriques (THESOC). Journée d’études Corpus et méthodes pour l’étude de la variation dans l’espace francophone et au-delà (CoMeVar), Diwersy Sascha, Nov 2024, Montpellier, France. ⟨hal-04848698⟩

- 2023. Jean Léo Léonard. Passeurs de langue virtuoses : une étude de cas poitevine

(Noirmoutier, France). Transmissions : Langues, arts et cultures au cœur

des enjeux du développement durable. Actes du 3e congrès du réseau international Poclande. Volume I, 2025-4, Collection Plurilinguisme, pp. 15-29. - 2023. Jean Léo Léonard, Rose-Marie Volle. La citoyenneté : un « commun » en évolution dans les textes de référence de l’Éducation Nationale et les débats parlementaires depuis 1789 ?. Colloque interdisciplinaire Commun(s), projet HUMANENVI, Université Paul-Valéry Montpellier 3, Jun 2023, Montpellier, France. ⟨hal-04848541⟩

- 2023. Jean Léo Léonard, Guylaine Brun-Trigaud, Grégory Gélebert. Retour de la Dauna à… Le « paysage dialectal » des landes gasconnes revisitées. De patois à éradiquer à langue de création artistique: avatars et représentations de l’occitan dans l’histoire, Agresti, Giovanni, Feb 2023, Bordeaux (Gironde), France. ⟨hal-04054509⟩

- 2023. Avec Laurent Alibert. Les versions occitanes de T301A au regard de traditions exogènes : entre universaux, tamis culturels et effets structuraux inducteurs

- 2023. Jean Léo Léonard, Grégory Gélebert. Gnose de Théobald Lalanne, dialectométrie et complexité. LHUMAINE, 2023, Langage et pensée complexe, Langage et pensée complexe (2), pp.1 – 31. ⟨hal-04146688⟩

- 2023. Jean Léo Léonard, Guylaine Brun-Trigaud. Dialecte vs endémisme ; modalité vs transition : binômes empiriques et conceptuels en aréologie occitane. La preuve par le gascon. 3e colloque international VariaR – Variation dans les langues romanes, Université Montpellier 3, Jun 2023, Montpellier, France. ⟨halshs-04410344⟩

- Jean Léo Léonard, Louise Albinet. Ecologie linguistique des milieux littoraux. séminaire Oceania, Cyrille Bertelle au nom de PRSH, SFLog et l’ISCN, Jul 2023, Le Havre, France. ⟨hal-04229391⟩

- Jean Léo Léonard, Guylaine Brun-Trigaud, Flore Picard, Louise Albinet. Revisiting Southern Gallo-Romance from a Complexity Theory viewpoint: Occitan (Southern Gallo-Romance). Complexity in Language Variation and Change (COMPILA 2023), University of Tokyo, Aug 2023, Tokyo, Japan. ⟨halshs-04410393⟩

- 2022. Jean Léo Léonard. Dialectométrie grande et petite. Séminaire du GEHLF : Groupe d’étude en histoire de la langue française, UFR de langue française, Sorbonne Université, Prof. Gilles Siouffi, Feb 2022, Paris, France. ⟨hal-04053026⟩ – Vidéo sur Youtube

- Jean Léo Léonard, Souleymane Dembele. La dialectométrie par distance d’édition. 2ème e-journée internationale d’études et de réflexions Intradisciplinarités et interdisciplinarités de faits linguistiques, L’institut de Linguistique Appliquée (ILA) en partenariat avec le LADYLAD, Nov 2022, Abidjan, France. ⟨hal-04068419⟩

- 2022. Jean Léo Léonard, Guylaine Brun-Trigaud, Flore Picard. Explorations dialectométriques pour le Manuel de linguistique occitane, édité par Louise Esher et Jean Sibille aux éditions Mouton de Gruyter (chapitre 17. « Atlas linguistiques et perspectives dialectométriques »). Séminaire du LLACS, Université Paul-Valéry Montpellier 3; ReSo (Recherches sur les Suds et les Orients), Sep 2022, Montpellier, France. ⟨hal-04848800⟩

- Jean Léo Léonard. L’ombre de l’éolienne ou le territoire et son double… Face à ‘Notre bouche’. 5e édition du Colloque International « Langue et territoire », Pivot, Bénédicte, Jun 2021, Université Paul-Valéry Montpellier 3, France. ⟨hal-04081734⟩

- 2020. Actualité de la pensée de Georges Millardet en linguistique et dialectologie romanes à travers sa contribution à la RLaR. RLaR, Tome CXXIV n°1, pp. 77-110

- Jean Léo Léonard, Karla Janiré Avilés González. Les “communautés invisibles”. Guyot, Jacques. Cultures de Résistance, Peuples et Langues minorisés, Presses des Mines, pp.247-264, 2020, 978-2-35671-588-3. ⟨hal-04046123⟩

- Jean Léo Léonard. Complexité et dialectologie quantitative et qualitative. Complexité des structures et des systèmes linguistiques : le cas des langues romanes, 2019, Sophia (Bulgaria), Bulgarie. pp.123-164. ⟨hal-04066894⟩

- 2019. Jean Léo Léonard, Karla Janiré Avilés González. Didactique des » langues en danger « Recherche-action en dialectologie sociale. Michel Houdiard, 2019, Linguistique formelle et dialectologie sociale, Jean Léo Léonard, 978-2-35692-177-2. ⟨hal-04046117⟩

- 2019. Jean Léo Léonard. De Terracher, Rousselot et Gauchat à Labov. 1er Congrès Mondial des Chercheurs Francophones, Jun 2019, Legon (Accra), Ghana. pp.49-64. ⟨hal-04051473⟩

- Jean Léo Léonard, Karla Janiré Avilés González. Didactique des « langues en danger » Recherche-action en dialectologie sociale. Michel Houdiard, 2019, Linguistique formelle et dialectologie sociale, Jean Léo Léonard, 978-2-35692-177-2. ⟨hal-04046117⟩

François PIC : pour une bio-bibliographie des ethnolinguistes allemands du domaine occitan

François Pic nous avait mis l’eau à la bouche à Munich avec son intervention lors du XIVe congrès de l’Association internationale d’études occitanes (A.I.É.O.) en septembre 2023. Depuis, quels développements ! Le 62ème numéro de Quo Vadis Romania ? nous offre son article édifiant sur les travaux ethnolinguistiques de l’école des mots et des choses de Hambourg, tout particulièrement ceux dirigés par Fritz Krüger et Gerhardt Rohlfs de 1928 à la fin du XXème siècle.

Les travaux de cette école qui privilégiait l’enquête an Ort und Stelle, ont été délaissés par l’Université qui les a vu naître, tandis qu’ils prospéraient ailleurs : Cuyo sous l’égide de Fritz Krüger (de 1948 à 1972), Coimbra sous l’égide de Manuel de Paiva Boléo (Revista Portuguesa de Filologia), Tübingen enfin sous l’égide de Gerhardt Rohlfs (à partir de 1954).

Ces travaux sont méconnus en France pour des raisons aussi évidentes que malheureuses pour la science. François Pic, en écho à l’appel de Christian Bromberger et Jean Courtois, lève plus qu’un pan du voile avec une bio-bibliographie extrêmement étayée, riche et précise de Heinrich (Heinz) Meyer, auteur de la thèse Bäuerliches Hauswesen im Gebiete zwischen Toulouse und Cahors [La maison et l’outillage paysans dans la région entre Toulouse et Cahors], publiée en deux parties (Teil 1, VKR 5 – Teil 2, VKR 6) dans la revue Volkstum und Kultur der Romanen (1928-1945) fondée par Fritz Krüger (son directeur de thèse) et Walter Küchler.

» Les initiateurs [de l’école des mots et des choses] en sont, au début du 20e siècle, Rudolf Meringer (1850-1931)8 et Wilhelm Meyer-Lübke (1861-1936), encouragés par Hugo Schuchardt9. Son programme fut d’établir un corpus ethnographique de grande envergure, avec inventaire du lexique et description des objets, dans une dimension comparative, consacré aux cultures rurales des peuples romans de l’Europe. » (Pic, 2025)

Heinz Meyer, nous laisse une correspondance suivie avec Antonin Perbosc et surtout, Paul Rolland, que François Pic édite minutieusement, avec pudeur et dont la lecture nous rappelle la lente dégradation des conditions de vie en Allemagne, dans l’entre-deux guerres. Outre son intérêt scientifique, cet article passionnant invite à la paix et à l’amitié des peuples que nous devrions conserver comme un trésor et qui constituent à la fois nos origines et notre destination.

Pour nous, qui depuis quelques années découvrons l’école hambourgeoise des mots et des choses, exhumant avec patience des textes devenus difficilement accessibles, cet article de François Pic renouvelle notre enthousiasme et projette un éclairage précieux sur le parcours de l’un des disciples de Krüger et qui nous révèle l’existence de prolongements ethnolinguistiques de l’école des mots et des choses jusqu’à la fin du 20ème siècle, y compris en domaine occitan.

La bibliographie en fin d’article :

- 1882. REIMANN (Paul). Die Deklination der Substantiva und Adjectiva in der Langue d’Oc bis zum Jahre 1300 [La déclinaison des substantifs et adjectifs en langue d’oc jusqu’en l’an 1300]. Zur Erlangung der Doktorwürde bei der Philosophischen Fakultät der Kaiser-Wilhelms-Universität Strassburg, eingereicht von Paul Reimann. Danzig, Druck von Edwin Groening, 1882. 84 p.

- 1883. MEYER (Karl Fr. Th.). Die provenzalische Gestaltung der mit dem Perfektstamm gebildeten Tempora des Lateinischen. (Nach den Reimen der Trobadors) [La forme prise en provençal par les temps du latin construits sur le radical du parfait (d’après les rimes des troubadours)]. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde der hohen philosophischen Fakultät zu Marburg, vorgelegt von Karl Fr. Th. Meyer aus Kassel. Marburg, Universitäts-Buchdruckerei (R. Friedrich), 1883. [IV]-35 p. En page [III] « Herrn Professor Dr. E. Stengel in Verehrung und Dankbarkeit gewidmet. »

- 1888. HEMMANN (Franz). Consonantismus des Gascognischen bis zum Ende des Dreizehnten Jahrhunderts [Le consonantisme gascon jusqu’à la fin du XIIIe siècle]. Inaugural Dissertation der Philosophischen Fakultät der Universität Jena zur Erlangung der Doctorwürde vorgelegt von Franz Hemmann aus Porstendorf. Cöthen, Druck von Paul Schettler’s Erben. 1888. V-55 p.

- 1889. WITTHOEFT (Friedrich). “Sirventes Joglaresc”. Ein Blick auf das Altprovenzalische Spielmannsleben [Un regard sur la vie des ménestrels provençaux anciens]. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde bei der hohen philosophischen Facultät der Universität Marburg eingereicht von Friedrich Witthoeft aus Frankfurt a. M. Marburg, Universitäts-Buchdruckerei (R. Friedrich), 1889. 38-[2] p.

- 1893. SCHULTZ (E.). Gaskognische Grammatik I. Greifswald, 1893.

- 1895. SOMMER (G.). Essai sur la phonétique forcalquérienne. Greifswald, 1895.

- 1900. SCHNEIDER (Alfred). Zur lautlichen Entwicklung der Mundart von Bayonne [Sur le développement phonétique du dialecte bayonnais]. Inaugural-Dissertation welche nebst den beigefügten Thesen mit Genehmigung der hohen Philosophischen Facultät der Königl. Universtät Breslau zur Erlangung der philosophischen Doctorwürde Montag den 9 mai 1900, Mittags 12 Uhr in der Aula Leopoldina öffentlich verteidigen wird Alfred Schneider. Breslau, Dr. G. Galle’s Buchdruckerei, 1900. 56 p.

- 1901. BUCHENAU (A.). Zum Versbau Mistrals [Sur la structure des vers de Mistral]. Marburg, 1901.

- 1902. RACK (J.-F.). Zum Reim- und Strophenbau bei Mistral nebst einer Übersicht über seine Rhythmik [De la construction des rimes et des vers de Mistral avec un aperçu sur leur rythme]. Marburg, 1902.

- 1905. HOLBORN (Gerhard). Wortaccent und Rhythmus im provenzalisch-französischen Zehnsilbler [Accent de mots et rythme dans le décasyllabe provençal-français]. InauguralDissertation zur Erlangung der philosophischen Doktorwürde der hohen Philosophischen Fakultät nder Königlichen Universität Greifswald vorgelegt und nebst den beigefügten Thesen am Donnerstag, den 16. März 1905 vormittags 12 Uhr öffentlich verteidigt von Gerhard Holborn aus Mittelnkirchen (Hannover). Greifswald, Druck von Julius Abel, 1905. 60 p. Referent : Professor Dr. Stengel. 1906.

- 1906. WENDEL (Hugo). Die Entwicklung der Nachtonvokale aus dem Lateinischen ins Altprovenzalische [Le développement des voyelles post-toniques du latin vers l’ancien provençal]. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde einer hohen Philosophischen Fakultät der Universität zu Tübingen vorgelegt von Hugo Wendel aus Brackenheim. Halle a.d.S., Druck von Ehrhardt Karras, 1906. 122 p. Referent : Professor Dr. Voretzsch, 8 Juni 1905.

- 1908. FROESE (Albert). Die lateinischen Vortonvokale im Altprovenzalischen [Les voyelles latines prétoniques en ancien provençal]. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde bei der hohen Philosophischen Fakultät der Albertus-Universität zu Königsberg i. Pr. von Albert Froese aus Insterburg. Königsberg i. Pr., Hartungsche Buchdruckerei, 1908. 98 p. Referent : Prof. Dr. Schultz-Gora.

- 1911. KRETTEK (Adolf). Die Ortsnamen der « Vida de Sant Honorat » von Raimon Feraut und ihrer lateinischen Quelle [Les toponymes de la Vida de Sant Honorat de Raimon Feraut et leur source latine]. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Hohen Philosophischen Fakultät der Vereinigten Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg vorgelegt von Adolf Krettek aus Ratibor. Halle a. S., Druck von Ehrhardt Karras, 1911. [4]-42 p., 2 cartes dépliantes [au verso du titre :] Referent : Prof. Dr. Suchier. [plus bas :] Die vorliegende Dissertation erscheint auch in Heft XXXII der Beihefte zur Zeitschrift für Romanische Philologie, herausgegeben von Dr. Gustav Gröber, unter Mitwirkung von Prof. Dr. E. Hoepffner. Verlag von Max Niemeyer in Halle a. S. ».

- 1911. SCHÄFER (Wilhelm). Das Verhältnis von Raimon Ferauts Gedicht La Vida de Sant Honorat zu der Vita Sancti Honorati [La relation entre le poème de la Vida de Sant Honorat de Raimon Feraut et la Vita Sancti Honorati]. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Hohen Philosophischen Fakultät der Vereinigten Friedrichs-Universität HalleWittenberg vorgelegt von Wilhelm Schäfer aus Erfurt. Halle a.S., Druck von Ehrhardt Karras, 1911. 33 p. [Au verso du titre :] Referent Prof. Dr. Suchier. Diese Abhandlung erscheint auch in Heft XXXII der Beihefte zur Zeitschrift für Romanische Philologie, herausgegeben von Dr. Gustav Gröber. Verlag von Max Niemeyer in Halle a. S.

- 1913. HÖFELE (K.). Quellen für das Studium der neueren languedokischen Mundart von Montpellier [Sources pour l’étude du dialecte languedocien moderne de Montpellier]. Greifswald, 1913.

- 1913. SCHUBERT (Walter). Die begriffliche Entwicklung der lateinischen Präpositionen per und pro im Altprovenzalischen mit einem anschliessenden Vergleich des altfranzösischen Sprachgebrauches [Le développement sémantique des prépositions latines per et pro en ancien provençal avec une comparaison avec l’ancien français]. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der hohen Philosophischen Fakultät der Universität Leipzig vorgelegt von Walter Schubert aus Blasewitz. Weida i. Thüringen, Druck von Thoma & Hubert, 1913. XIV-106 p.

- 1915. RUSSMANN (W.). Die Abschiedslieder in der provenzalischen Literatur. [Les chants d’adieu dans la littérature provençale]. Heidelberg, 1915.

- 1915. ZAUN (Otto). Die Mundart von Aniane (Hérault) in alter und neuer Zeit [Le dialecte d’Aniane (Hérault) aux époques ancienne et moderne] von Otto Zaun. Mit 8 Tafeln. Halle a.S., Verlag von Max Niemeyer, 1915. XXIII-284 p., 8 planches dépliantes in fine. (Beihefte zür Zeitschrift für Romanische Philologie, Heft 61). [CIRDOC]

- 1916. GRAPENGETER (C.). Die nordfranzösischen Elemente in Mistrals Werken [L’influence du français dans les œuvres de F. Mistral]. Kiel, 1916.

- 1917. HENSCHEL (Margot). Die Sprachgeographie Südwestgalliens [La géographie linguistique du sud-ouest de la Gaule]. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde genehmigt von der Philosophischen Fakultät der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin von Margot Henschel. Tag der Promotion : 25. Mai 1917. Braunschweig und Berlin, Verlag von Georg Westermann, Berlin, 1917. VIII-118 p., 1 grande planche dépliante in fine contenant 4 cartes.

- 1921. LEIP (J.). Provenzalisches und Frankoprovenzalisches bei französischen Lexikographen des 16. bis 18. Jahrhunderts [Provençal et francoprovençal chez les lexicographes français du XVIe au XVIIIe siècle]. Giessen, 1921.

- 1922. WEBER (E.). Das religiöse Element bei Roumanille [L’élément religieux chez Roumanille]. Halle, 1922.

- 1922. WUTTKE (Adolf Ludwig). Die Beziehungen des Felibrige zu den Trobadors [Les rapports du Félibrige avec les troubadours]. Halle, 1922.

- 1923. MEYER (F.). Die Mundart von Eyguières (Provence) [Le dialecte d’Eyguières]. Hamburg, 1923.

- 1923. PRZYREMBEL (J.). Laut- und Formenlehre der Mundart von Les Prades (Puy-de-Dôme) [Phonétique et morphologie du parler des Prades (Puy-de-Dôme)]. Freiburg, 1923.

- 1924. DEUSSING (F.). Bilder und Vergleiche in Mistrals Werken [Images et comparaisons dans les œuvres de Mistral]. Halle, 1924.

- 1924. SCHEIBEL (R.). Zur Syntax der poitevinischen Mundart, eine sprachgeschichtliche Untersuchung [Sur la syntaxe du dialecte poitevin, étude diachronique]. Frankfurt a.M., 1924.

- 1931. FAHRHOLZ (Gunther). Wohnen und Wirtschaft im Bergland der Oberen Ariège. Sach- und Wortkundliches aus den Pyrenäen. [Habitat et économie dans les montagnes de la Haute Ariège. Études d’ethnographie et de lexicologie des Pyrénées]. Seminar für romanische Sprachen und Kulturen, Hamburger Studien zu Volkstum und Kultur der Romanen, 9, 1931, sous la dir. de F. Krüger.

- 1931. SCHELUDKO (Dimitri). Quellen und Vorbilder von Mistrals Calendau [Sources et modèles de Calendau de Mistral]. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät der Vereinigten Friedrich-Universität Halle-Wittenberg, vorgelegt von Dimitri Scheludko aus Irkleev (Ukraine). Halle, Buchdruckerei J. Nemetschek, Sofia, 1931. 41 p. En page [2] : Erster Berichterstatter: Geh. Reg.- Rat Prof. K. Voretzsch. Tag der mündlichen Prüfung : 25. Februar 1931. Die vorsthende Arbeit wunde zuerst in den [travail publié pour la première fois dans :] « Estudios eruditos in memoriam A. Bonilla y San Martin”, Madrid, 1927, t. 1, p. 431-470, veröffentlicht.”

- 1932. GIESE (Wilhelm). Volkskundliches aus den Hochalpen des Dauphiné [Folklore des hautes Alpes dauphinoises]. Mit 67 Abbildungen im Texte, 14 Tafeln und 4 Kartenskizzen. Hamburg, Friederichsen, De Gruyter & Co, 1932. X-149 p., 14 planches contenant 42 photographies (Hamburgische Universität, Abhandlungen aus dem Gebiet der Auslandskunde, Band. 37, Reihe B. Völkerkunde, Kulturgeschichte und Sprachen, Band. 18).

- 1932 février. MEYER (Heinz). Bäuerliches Hauswesen im Gebiete zwischen Toulouse und Cahors [Installations domestiques et l’outillage paysans dans la région entre Toulouse et Cahors]. Volkstum und Kultur der Romanen, Sprache, Dichtung, Sitte, Hamburg, 5e année, 1932, p. 317-371 et 6e année, 1933, p. 27-135, Hamburg, sous la dir. de F. Krüger. Un tiré-à-part de VKR : Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät der Hamburgischen Universität vorgelegt von Heinrich Meyer aus Hamburg. Tag der mündlichen Prüfung : 6. Februar 1932. Glückstadt & Hamburg, J. J. Augustin, 1933. (Staats- und Universitätsbibliothek de Hambourg, cote HBG D.PHIL 448, Hochschulschrift: Hamburg, Univ., Phil. Diss. v. 16. Mai 1933. https://kataloge.hh.gbv.de/DB=1/XMLPRS=N/PPN?PPN=315864982.

- [1934]. BENDEL (Hugo). Beiträge zur Kenntnis der Mundart von Lescun (Basses-Pyrénées) [aujourd’hui Pyrénées-Atlantiques] [Contribution à la connaissance du dialecte de Lescun]. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde einer Hohen Philosophischen Fakultät der Eberhard-Karls-Universität zu Tübingen, vorgelegt von Hugo Bredel aus Obernau. Druck: Biberacher Verlagsdruckerei, Dr. Hutter & Co. Biberach an der Riss. [1934]. 140 p. En page [2] : Gedruckt mit Genehmigung der Philosophischen Fakultät der Universität Tübingen. Berichterstatter : Professor Dr. Gerhard Rohlfs. Dekan : Professor Dr. Friedrich Focke. Tag der mündl. Prüfung : 9. Juni 1934.

- 1933. PARET (Lotte), aus Ravensburg. Das ländliche Leben einer Gemeinde der Hautes Pyrénées, dargestellt auf Grund der mundartlichen Terminologie [La vie rurale d’une commune des Hautes-Pyrénées, décrite sur la base de la terminologie dialectale]. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde einer Hoben Philosophischen Fakultät der Eberhard-Karls-Universität zu Tübingen [Thèse de l’Université de Tübingen, soutenue le 10 février 1933]. Referent : Prof. Dr. G. Rohlfs. Tübingen, Druck des Buchdruckerei Eugen Göbel, 1933, 91 p.

- 1933 (éditée en 1937). SCHÖNTHALER (Willy). Die Mundart des Bethmale-Tales (Ariège). Laut- und Formenlehre [Le dialecte de la vallée de Bethmale (Ariège). Phonétique et morphologie]. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde einer Hohen Philososphischen Fakultät der Eberhard-Karls-Universität zu Tübingen vorgelegt von Willy Schönthaler, Neuenbürg (Enz). Tübingen, Druck der Buchdruckerei Eugen Göbel, 1937. 155 p. Au verso de la couverture : « Gedruckt mit Genehmigung der Philosophischen Fakultät der Universität Tübingen. Dekan i.V.: Prof. Dr. Häring – Referent : Prof. Dr. Rohlfs. Tag der mündlichen Prüfung 2. Dezember 1933. »

- 1934. BUCKENMAIER (August). Die Mundart von Camarès (Aveyron). Laut- und Formenlehre [Le dialecte de Camarès (Aveyron). Phonétique et morphologie]. 126 p., Diss. Tübingen, sous la dir. de G. Rohlfs. [BnF]

- 1934. DENGLER (Berthold). Die Mundart von St. Vincent de Tyrosse und Umgebung (Landes) [Le dialecte de Saint-Vincent-de-Tyrosse et de ses environs], dargestellt auf Grund mundartlicher Aufnahmen an Ort und Stelle. 68 p., Diss. Tübingen, sous la dir. de G. Rohlfs. [BnF]

- 1934. KRUSE (Hans). Sach- und Wortkundliches aus den südfranzösischen Alpen, Verdon, Vaïre- und Vartal [Études d’ethnographie et de lexicologie des Alpes françaises du sud : vallées du Verdon, de la Vaire et du Var], mit 9 Abbildungen und 4 Tafeln. Hamburg, Seminar für romanische Sprachen und Kukltur, 1934. XI-82 p. +10 p. de planches de dessins et 12 photographies. Sous la dir. de F. Krüger.

- 1934. ROHE (Alfred). Die Terminologie der Fischersprache von Grau d’Agde (Hérault) [La terminologie de la pêche au Grau d’Agde]. Diss. Tübingen, X + 75 p., 4 tableaux, sous la dir. de G. Rohlfs (Hamburger Studien zu Volkstum und Kultur der Romanen Mit Unterstützung der Hamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung herausgegeben vom Seminar für romanische Sprachen und Kultur an der Hamburgischen Universität, Band 18). [BnF]

- 1934. SCHMITT (Alfons Theo). La terminologie pastorale dans les Pyrénées centrales (Thèse de doctorat présentée à la faculté des lettres de Tübingen sous la dir. de G. Rohlfs). Paris, Libr. E. Droz, 1934. XIX-160 p. [CIRDOC]

- 1935. FLAGGE (L.). Provenzalisches Alpenleben in den Hochtälern des Verdon und der Bléone. Ein Beitrag zur Volkskunde der Basses-Alpes [La vie alpine provençale dans les hautes vallées du Verdon et de la Bléone : Une contribution au folklore des Basses-Alpes]. Firenze, Olschki, 1935. (Biblioteca dell’ Archivum romanicum, vol. 19), Hamburg, sous la dir. de F. Krüger.

- 1935, éditée en 1942 : LÖFFLER (Marianne). Beiträge zur Volkskunde und Mundart von Ustou [Contributions au folklore et au dialecte d’Ustou] (Ariège)]. Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades einer Hohen Philosophischen Fakultät der Eberhard-Karls-Universität zu Tübingen vorgelegt von Marianne Löffler aus Tübingen. Tübingen, Druck der Buchdruckerei Eugen Göbelin, 1942. 111 p.

- 1935. MEINECKE (F.). Enquête sur la langue paysanne de Lastic (Puy-de-Dôme). Paris, 1935 (thèse de doctorat à Clermont-Ferrand).

- 1936. BRUCK (Eberhard). Crousillat, eine Troubadour des 19. Jahrhunderts [Crousillat, un troubadour du XIXe siècle]. Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorwürde der Philosophischen Fakultät der Martin Luther-Universität Halle-Wittenberg, vorgelegt von Eberhard Bruck aus Pritzwalk. Halle (S.), 1936. Berlin Druck Triltsch & Huther, 1936. 108 p.

- 1936. DORNHEIM (A.). Die bäuerliche Sachkultur im Gebiet der oberen Ardèche [La culture matérielle paysanne en haute Ardèche]. Volkstum und Kultur der Romanen, vol. 9, 1936, p. 202-388 ; vol. 10, 1937, p. 247-369, sous la dir. de F. Krüger.

- 1936. STROBEL (Heinrich). Die von Pflanzennamen abgeleiteten Ortsnamen einiger südfranzösischer Departements [Les noms de lieux dérivés de noms de plantes dans certains départements du sud de la France]. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde einer Hohen Philosophischen Fakultät der Eberhard-Karls-Universität zu Tübingen vorgelegt von Heinrich Strobel aus Stuttgart. Tübingen, Druck der Buchdruckerei Eugen Göbel, 1936, 102 p.

- 1937. BEYER (Lotte). Der Waldbauer in den Landes der Gascogne. Haus, Arbeit und Familie [L’agriculteur forestier des Landes de Gascogne. Formes de l’économie, habitat et vie familiale]. Hamburg, sous la dir. de F. Krüger.

- 1937. BRELIE (Hans-Joachim v.d.). Haus und Hof in den französischen Zentralpyrenäen [Maison et ferme dans les Pyrénées centrales françaises]. Hamburg, Paul Evert Verlag, 1937, sous la dir. de F. Krüger.

- 1937. LÜBCKE (Georg). Die Dichter von Montpellier in der neuprovençalischen Literatur [Les poètes de Montpellier dans la littérature provençale moderne]. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Hohen Philosophischen Fakultät der Martin LutherUniversität Halle-Wittenberg, vorgelegt von Georg Lübcke aus Merseburg. Halle, Druckerei und Verlag wissenschaftl. Werke Konrad Triltsch, Würzburg, 1937. VIII-105 p. En page II : “1. Berichterstatter : Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Voretzsch. 2. Berichterstatter : Prof. Dr. Weyhe. Tag der mündlichen Prüfung : 27. Mai 1936. »

- 1938. BRINKMANN (W.). Bienenstock und Bienenstand in den romanischen Ländern [Ruche et rucher dans les pays romans]. Hamburg, 1938, sous la dir. de F. Krüger.

- 1938. HEYNS (K.). Wohnkultur, Alp- und Forstwirtschaft im Hochtal der Garonne [Civilisation de la maison, pastoralisme et sylviculture dans la haute vallée de la Garonne]. Hamburg, 1938, sous la dir. de F. Krüger.

- 1938. SCHMOLKE (W.). Transport und Transportgeräte in den französischen Zentralpyrenäen [Transports et matériels de transport dans les Pyrénées centrales françaises]. Hamburg, 1938, sous la dir. de F. Krüger.

- 1938. SCHULTZ (W.). Die Tiere in der Namengebung der südfranzösischen Mundarten. Ein Beitrag zum Studium der Metaphern [Les animaux comme sources de dénomination dans les dialectes du sud de la France. Une contribution à l’étude des métaphores]. Hamburg, 1938.

- 1939. FENTROSS (I.). Studien zur Vokalsegmentierung in Südfrankriech. Die Diphtongierung offener Vokale im Cevennischen [Études sur la segmentation vocalique dans le sud de la France. La diphtongaison des voyelles ouvertes en cévenol]. Hamburg, 1939.

- 1939. HIRSCH (M.). Anselme Mathieu. Ein Beitrag zur Charakteristik des ältesten Felibrige [Une contribution à la caractérisation du plus ancien Félibrige]. Halle, 1939.

- 1943. OBERHÄNSLI (E.). La vie rurale dans la plaine béarnaise. Zürich, 1943. [BnF]

- 1946. GRÖZINGER (Robert). Beiträge zur Kenntnis der Mundart von Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne) [Contributions à la connaissance du dialecte de Bagnères-de-Luchon]. 107 p., Diss. Tübingen, sous la dir. de G. Rohlfs.

- 1949. HAHN (E.). Untersuchungen an Sprechplatten in der Mundart von Montpellier und Aniane [Recherches sur les enregistrements phonographiques en dialecte de Montpellier et d’Aniane]. Berlin. Ed. Romanistische Jahrbuch, 4, 1951, 45. (cité à nouveau à la date de 1969 ? par T. Stegmann et B. Schlieben-Lange, n° 2122).

- 1949. KARLINGER (Felix Josef). Beiträge zu einer Volkskunde der Pyrenäen und ihrer Umwelt im Spiegel des Volkslieds [Contributions à un folklore des Pyrénées et leur environnement reflétés dans la chanson folklorique]. Diss. München, 204 p. sous la dir. de G. Rohlfs.

- 1959. PHILIPP (Adolf). Einige Beobachtungen zur Phonetik des Gascognischen (auf Grund der neusten Literatur und eigener Anschauung) [Quelques observations sur la phonétique du gascon (basées sur la littérature récente et une analyse indépendante)]. Hausarbeit zur Fachwissenschaftlichen Prüfung. 65 p. Göttingen, 1959 (mémoire de fin d’études pour le professorat du secondaire).

- 1960. SCHEPPER (Ewald). Das ländliche Leben im neuprovenzalischen Lexikon [La vie rurale dans le lexique provençal moderne]. (Départements Vaucluse und Hérault]. InauguralDissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophischen Fakultät des Westfälischen Wilhelms-Universität zu Münster (Westf.), vorgelegt von Ewald Schepper aus Münster (Westf). Münster, Fotodruck Max Kramer, 1960. 8-157 p.

- 1963. GRABNER (G.). Mistral, die Camargue und die Literatur der Camargue [Mistral, la Camargue et la littérature camarguaise]. Innsbruck, 1963.

- 1965. KIRSCH (Fritz Peter). Studien zur languedokischen und gaskognischen Literatur der Gegenwart [Études sur la littérature languedocienne et gasconne contemporaine]. WienStuttgart, 1965. [CIRDOC]

- 1966. FEXER (G.). Versuch einer Gliederung der altprovenzalischen Dialekte [Essai d’une classification des anciens dialectes provençaux]. Würzburg, 1966.

- 1966. WOLF (L.) Sprachatlas und Wortschatzstruktur. Eine Untersuchung zu den Bezeichnungen für Haussäugetiere im Massif Central [Atlas linguistique et structure du vocabulaire. Une recherche sur les noms des mammifères domestiques dans le Massif Central]. Heidelberg, 1966.

- 1969. MAAS (Utz). Untersuchungen zur Phonologie und Phonetik der Mundart von Couzou [Recherches sur la phonologie et la phonétique du parler de Couzou] (Dep. Lot). Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität zu Freiburg im Breisgau, vorgelegt von Utz Maas aus Bonn. Freiburg i. Br., Dissertationdruck Johannes Krause Buchbinderei, 1969. 174 p., 13 planches photographiques (sonogrammes). Thèse soutenue le 12 juillet 1968, sous la direction du Professor Dr. H. Lüdtke. [CIRDOC]

- 1969. UNGER (H.-J.). Die Literatur der Camargue. Eine literaturgeschichtliche und motivkundliche Studie zur Regionalliteratur in der Provence [La littérature camarguaise. Une étude littéraire, historique et thématique de la littérature régionale en Provence]. München. [CIRDOC]

- 1971. SCHLIEBEN-LANGE (Brigitte). Okzitanische und katalanische Verbprobleme. Ein Beitrag zur funktionellen synchronischen Untersuchung des Verbalsystems der beiden Sprachen (Tempus und Aspekt) [Étude des verbes occitans et catalans. Une contribution à l’investigation synchronique fonctionnelle du système verbal des deux langues (temps et aspect)]. Tübingen, Phil. Diss. 1971.

- 1971. SCHLIEBEN-LANGE (Brigitte). Okzitanisch und Katalanisch. Ein Beitrag zur Soziolinguistik sweier romanischer Sprachen [Occitan et catalan. Une contribution à la sociolinguistique de deux langues romanes]. Tübingen, 1971 (rééd. 1973). 65 p. (Tübinger Beiträge zur Linguistik, Band 20)

- 1974. KIRSCHKAMP (F. O.). Drei Mundarten der Auvergne – Studie und Vergleich. Eine Untersuchung des Lautstandes [Trois parlers d’Auvergne. Étude et comparaison. Une recherche sur leur état phonétique]. Münster.

- 1974. KREMNITZ (Georg). Versuche zur Kodifizierung des Okzitanischen seit dem 19. Jahrhundert und ihre Annahme durch die Sprecher [Tentatives de codification de l’occitan depuis le XIXe siècle et leur acceptation par les locuteurs]. Tübingen, 1974. VI-482 p. (Tübinger Beiträge zur Linguistik, Band 48). Tübinger Dissertation.

Théobald Lalanne (1880 – 1952)

MàJ 22.09.2024.

Je dédie cet article à Guylaine Brun–Trigaud, ingénieure CNRS, et au professeur Jean Leo Léonard qui le premier, m’a donné à lire « l’indépendance des aires linguistiques… », à la famille de l’abbé Théobald, que je remercie vivement pour les photos, les textes, le contact. J’attends avec impatience la publication des travaux de Guylaine Brun-Trigaud et de Jean-Léo Léonard, assurément un regard neuf sur les travaux précurseurs de Lalanne. Un regard éclairé par un demi-siècle de dialectométrie et de dialectologie, des analyses étayées grâce aux outils informatiques modernes et aux données des 6 volumes de l’ALG dont Lalanne n’a connu que les 3 premiers.

L’Abbé Théobald Lalanne est né le 10 février 1880 à Labatut-Pouillon (Landes). Il entre dans la Congrégation de la Mission le 30 septembre 1899, à Dax où il sera ordonné prêtre le 17 juin 1905. Il est placé au Chili en 1905 puis au Pérou en 1909 avant d’être mobilisé en 1915. En 1919, il est placé au Berceau de Saint Vincent de Paul, où il enseigne la rhétorique et le latin. Il décède le 29 novembre 1952.

Il côtoie Henri Petitmangin : Le vocabulaire latin que publie Lalanne en 1934 est établi d’après les exercices latins de Petitmangin. Ce dernier publiera une recension des Exercices sur le vocabulaire hispano-latin de Lalanne, en 1936 dans Enseignement Chrétien et Studia, revue où l’un et l’autre publient.

Lalanne côtoie également Jean Bouzet qui le recommande à Dauzat e qualité d’enquêteur pour le NALF. Albert Dauzat dira n’avoir jamais vu d’homme plus doué, plus intuitif, plus ingénieux et plus travailleur que l’abbé Lalanne [1].

Sur le plan littéraire et peut-être pédagogique, c’est avec « Théophraste à Lilliput. Croquis pédagogiques. Saint Vincent de Paul. Librairie Benesse. s.d. (1941), 112 p. 14 x 22,5. » que Lalanne signe en 1941 un roman qui sera primé par l’Académie Française (prix littéraire Montyon en 1942). Ce recueil de portraits d’élèves est une satire joyeuse, sans concessions mais emplie de bienveillance.

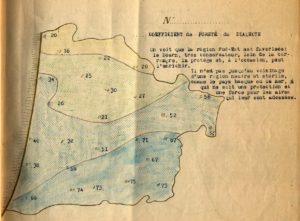

Lalanne, enquêteur linguistique en Gascogne Maritime pour l’Atlas linguistique et ethnographique de la Gascogne, ne trouve pas de prime abord les limites dialectales auxquelles il s’attend de par ses connaissances. Soucieux d’écarter le biais cognitif de confirmation, il se refuse à altérer ses relevés d’enquête et opère un revirement dans son approche. Au lieu de s’intéresser aux mots communs entre points d’enquêtes, il quantifie les différences linguistiques entre points d’enquêtes et ce faisant, invente et développe les fondements conceptuels et théoriques de la dialectométrie, un outil d’aréologie linguistique quantitative que Séguy développera dans l’ALG VI jusqu’à produire la carte des gradients de gasconité.

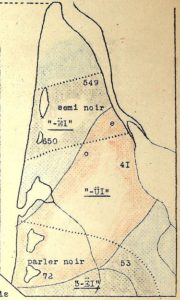

Sur le plan linguistique et peut-être du roman policier, Lalanne publie en 1949 l’ « indépendance des aires linguistiques en Gascogne maritime ». Au volant de sa Simca, généreusement doté en alcools et cigares à délier les langues locales, il sillonne sa Gascogne Maritime pour recueillir des faits de langue. La compilation de ses notes sous forme de cartes géolinguistiques, confond tout ce qu’il tenait pour acquis : les zones dialectales homogènes ne correspondent ni aux « pays » ni d’ailleurs… à rien ou presque. Aucun ne se manifeste sous la forme d’une aire confirmée par de confortables bourrelets d’isoglosses. Ni le lexique, ni la phonologie en renfort ne lui permettent d’établir une carte des dialectes. L’enquêteur-inspecteur prend grand soin de ne pas altérer les indices collectés sur la scène linguistique. N’ayant pas réussi à partir de l’amoncellement de traits communs à faire émerger quelque région connue, il inverse l’approche. Ayant sélectionné quelques traits caractéristiques du béarnais, il trace à partir des réponses à son questionnaire, la carte de ce dialecte. Mais c’est l’échec, certaines caractéristiques ne recouvrent pas la totalité de l’aire, tandis que d’autres la débordent. Lalanne opère alors un ultime renversement de perspective : il compte les différences entre les points d’enquête consécutifs sur son territoire… un nombre sensiblement constant apparait ! Formé aux mathématiques, il comprend qu’il a enfin saisi une « fonction » linguistique, le graal

Sur le plan linguistique et peut-être du roman policier, Lalanne publie en 1949 l’ « indépendance des aires linguistiques en Gascogne maritime ». Au volant de sa Simca, généreusement doté en alcools et cigares à délier les langues locales, il sillonne sa Gascogne Maritime pour recueillir des faits de langue. La compilation de ses notes sous forme de cartes géolinguistiques, confond tout ce qu’il tenait pour acquis : les zones dialectales homogènes ne correspondent ni aux « pays » ni d’ailleurs… à rien ou presque. Aucun ne se manifeste sous la forme d’une aire confirmée par de confortables bourrelets d’isoglosses. Ni le lexique, ni la phonologie en renfort ne lui permettent d’établir une carte des dialectes. L’enquêteur-inspecteur prend grand soin de ne pas altérer les indices collectés sur la scène linguistique. N’ayant pas réussi à partir de l’amoncellement de traits communs à faire émerger quelque région connue, il inverse l’approche. Ayant sélectionné quelques traits caractéristiques du béarnais, il trace à partir des réponses à son questionnaire, la carte de ce dialecte. Mais c’est l’échec, certaines caractéristiques ne recouvrent pas la totalité de l’aire, tandis que d’autres la débordent. Lalanne opère alors un ultime renversement de perspective : il compte les différences entre les points d’enquête consécutifs sur son territoire… un nombre sensiblement constant apparait ! Formé aux mathématiques, il comprend qu’il a enfin saisi une « fonction » linguistique, le graal  de la mise en équation, la pierre philosophale qui transformera la science molle – qualitative – en science dure et quantitative. Des chiffres ! Enfin !

de la mise en équation, la pierre philosophale qui transformera la science molle – qualitative – en science dure et quantitative. Des chiffres ! Enfin !

Jean-Louis Fossat attribue à Lalanne l’invention de la dialectométrie, en avance sur Séguy. On trouve en effet dans les carnets de Lalanne – carte 161 et carte 162 empruntées sur Occiton, le site du même Fosssat – l’idée originelle d’un coefficient de pureté du dialecte, étrangement similaire au gradient de gasconité de l’ALG VI.

Pour l’anecdote et pour l’ami des animaux, les enquêtes de Lalanne ont révélé la présence d’un auzèt tin̲’ùs (graphie approximative) à Labastide-Clairence, une « donnée négative » qui contribue à l’enquête de Séguy sur les noms pré-latins des animaux en Gascogne ( 7° Congrès International de Linguistique Romane, Barcelone, 1953).

Références secondaires :

- [1] Brunet, Louis. Le père Lalanne, sosie de Cicéron (…), in Mission et charité, 15 juillet 1964 pp. 228 sqq

- Jean Séguy, « La dialectométrie dans l’Atlas linguistique de la Gascogne », Revue de linguistique romane, , p. 1–24

Principales sources d’information :

- Vie de Théobald Lalanne et photos portraits : famille Lalanne à Nouste 40300 Labatut

- Texte de M. Pédelucq : association Trait d’Union Histoire, Mairie de Labatut 40300, avec l’autorisation de la famille d’Albert Pédelucq à Lahire 40300 Labatut

- Louis Brunet in Mission et Charité du 15 juillet 1964

- Articles divers de Albert Dauzat et Jean Séguy

- Archives des Lazaristes, à Paris

- Site Occiton de JL Fossat

- Intervention du professeur Jean Léo Léonard – Université Paul Valéry / Montpellier 3 (UPVM), le 23 mars 2021 lors du colloque international VariaR à Montpellier

Bibliographie de l’abbé Théobald Lalanne :

- Vocabulaire grec. Classe de quatrième. — Berceau de Saint Vincent de Paul, s.d. (impression 1933) 60 p. 12 x 18.

- Vocabulaire latin, d’après les exercices latins de H. Petitmangin. Classes de 6ème et 5ème. Editions du Berceau de Saint-Vincent de Paul, s.d. (1933)

- Vocabulaire latin, d’après les exercices latins de H. Petitmangin. Classes de 6ème et 5ème. Paris, De Gigord, s.d. (1934) 68 p. 10,5 x 17,5 (sur Archive.org) et (sur Ethnolinguiste.org)

- Recensions :

- Ami du Clergé, 1934, pages jaunes, p. 382.

- Recensions :

- Exercices sur le vocabulaire hispano-latin (édition d’essai). — Saint Vincent de Paul, s.d. (impression 1935) 52 p. 11,5 x 18. Recension : Annales de la Congrégation de ta Mission, tome C.p. 1015 (1935) – Mes remerciements à François PIC pour cet introuvable.

- Note sur les « esdrùjulos » nominaux en espagnol, dans «Enseignement chrétien et studia», 1936-1937, tome 1, pp. 457-459.

- Projet d’une planétique, dans «Enseignement chrétien et studia». Décembre 1936, pp. 198-203.

- Avec Jean Bouzet. Du gascon au latin (origines latines du gascon), Saint Vincent de Paul, Librairie Benesse, 1937 84 p. 14 x 19.

- … une méthode pour trouver le mot latin correspondant à un mot gascon, une machine à fabriquer le gascon avant de le connaître, rendant sensible et agréable la relation du latin au gascon et au français.

- Recensions :

- La Croix, 25 décembre 1937.

- Reclams de Biéarn et Gascougne (Mgr Mathieu), 1938, n° 4 page 90.

- Ami du Clergé, 1938, pages jaunes, pp. 170 et 174.

- Mercure de France, 10 octobre 1938, pp. 214-210 (François-Paul Reynal)

- Annales de la Congrégation de la Mission, t. CIII (1938), p. 409.

- Guide des études occitanes, 1946, p. 109. Citation :

- (Du gascon au latin) expose le mécanisme du passage du latin au gascon : une remarquable étude phonétique et morphologique illustrée par un lexique étymologique de 2.500 mots (p. 54-81)

- Rapport moral de l’Amicale des Anciens du Berceau, 1936. Texte reproduit dans Annales de la Congrégation de la Mission, tome CII (1937), pp. 601-609

- Vocabulaire latin, d’après les exercices latins de H. Petitmangin. Classes de 6ème et 5ème. 3e édition augmentée de nouveaux exercices et d’un index alphabétique. Paris, De Gigord, s.d. (1938). [notice BnF]

- Vocabulaire latin, d’après les exercices latins de H. Petitmangin. Classes de 6ème et 5ème. 4e édition augmentée de nouveaux exercices et d’un index alphabétique. Paris, De Gigord, s.d. (1938). 95 pages.

- Manuel hispano-latin. Paris, De Gigord, 1938, 36 p. 14 x 18.

- Rapport moral. Amicale des anciens du Berceau, 12 juillet 1938. Texte reproduit dans Annales de la Congrégation de la Mission, t. CIV (1939), pp. 443-447.

- Grammaire espagnole complète, avec exercices. Paris, de Gigord, 1938, 150 p. 14 x 18.

- Lalanne, Théobald. 1940. Commune de Heugas. MUCEM, MS.44.862

- Monsieur Joseph Praneuf, dans « Semaine religieuse d’Aire et de Dax », 25 avril 1941, pp. 108-109.

- Texte reproduit dans «Annales de la Congrégation de la Mission» t. CV (1940) p. 351-353.

- Théophraste à Lilliput. Croquis pédagogiques. Saint Vincent de Paul. Librairie Benesse. s.d. (1941), 112 p. 14 x 22,5. [notices BnF]

- Le deuxième voyage de Théophraste à Lilliput. Croquis pédagogiques. Saint-Vincent de Paul. Librairie Benesse. s.d. (1942), 136 p. 14 x 22,5.

- Le Troisième voyage de Théophraste à Lilliput. Croquis pédagogiques. Saint Vincent de Paul. Librairie Benesse, 1942, 160 p. 14 x 22,5.

- Le dernier voyage de Théophraste à Lilliput. Essai de pédagogie satirique. Saint Vincent de Paul. Chez l’auteur, 1944, 242 p. + appendice XVI p. 13 x 20. Lettre de Son Excellence Mgr R. Beaussarl

- Théophraste à Lilliput. Saint Vincent de Paul, chez l’auteur, 1944, 242 p. Dédicace à Léon Bérard. [Extrait disponible dans Gallica] – [réédition numérique FeniXX].

- Théophraste à Lilliput. Paris. De Gigord, 1945, 242 p. 7e édition. Ouvrage couronné par l’Académie française.

- Picrate s’attendrit. L’éducateur apôtre, 45e année (Nouvelle série), n° 1, page 8, Janvier 1945 (probablement un extrait de Théophraste à Lilliput)

- Nos enquêtes pour l’atlas linguistique. L’enquête dans les Landes, dans Le Français Moderne. Paris, avril 1947, pp. 105-121.

- Enquêteur principal des 3 premiers volumes (sur 6) de l’Atlas linguistique et ethnographique de la Gascogne, collaborateur auprès de Jean Séguy

- L’indépendance des aires linguistiques en Gascogne maritime. Berceau de Saint Vincent de Paul, chez l’auteur, s.d. (1949) 64 + XIV p. 21 x 27.

- Réédition en 2020 sous le titre : Atlas du vocabulaire gascon de Théobald Lalanne, 2020, par l’Association Trait d’union de Labatut, en vente au prix de 17 euros = 12 euros + 5 euros de frais de port, règlement par chèque à l’ordre de : Trait d’Union Labatut, à adresser à Kakine Labat, 6, rue des Pyrénées 40990 – Saint-Paul lès Dax.

- Recensions :

- Vox romanica (Zurich), mai 1950, pp. 292-301 : CR de Jacob Jud [lien vers la revue].

- Le Français Moderne, janvier 1950, pp. 311-313 (Albert Dauzat).

- Annales du midi, janvier 1950, pp. 85-89 (J. Séguy).

- Dauzat Albert, Wagner Robert-Léon, Guillaume G. Développement moderne de la langue française. In: École pratique des hautes études, Section des sciences historiques et philologiques. Annuaire 1950-1951. 1950. pp. 50-53.

- Panorama dialectal du littoral gascon. Annales de l’Institut d’Etudes Occitane. — T. II, fasc. 2, 1950.

- Recension : Annales du Midi Année 1951 63-14 pp. 182-183

- Lalanne Théobald. Coupes dialectales : l’axe lexical Biarritz-Nice (Soustons – Plan du Var). Chez l’auteur, Saint-Vincent de Paul (Landes). 1950

- Une coupe dialectale : l’axe lexical Alpes-Océan (plan du Var – Soustons). In: Annales du Midi : revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale, Tome 63, N°14, 1951. pp. 149-162.

- La limite nord du gascon, Le français moderne, tome 19, no 2, 1951, p. 135-152

- Facteurs d’évolution dialectale dans la Gascogne maritime, Mélanges offerts au professeur Dauzat, 1951, pp. 167-172

- Indices de polyonymie. Indices de polyphonie. Le Français Moderne, 1953, n° 21, p. 263-274

- Labastide-Clairence colonie de Rabastens de Bigorre (?), avec Jean Séguy. Collegium Romanicum Helvetiorum, Volume 14, 1955.

- Les ours du prophète Elisée ou l’éloge de la calvitie Mission et Charité, 15 juillet 1964, pp. 247-251

Arnaud FERRAND (1849 – 1907) : poète aquitain du Médoc, premier Félibrige girondin en Bazadais

7 téléchargement(s)

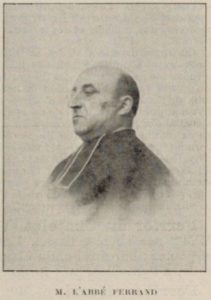

Abbé Arnaud FERRAND, curé de Baurech (20.04.1849 – 04.02.1907), poète aquitain du Médoc, premier Félibrige girondin en Bazadais [bibliographie complète]

Appel à contributions : toute personne qui aurait copie des peintures d’oiseaux, dessins, études ornithologiques, homélies, cours de rhétorique, partitions ou poèmes absents de cet article, est cordialement invitée à m’en transmettre un scan, une copie ou simplement à m’informer de son existence. SVP contactez moi via ce formulaire de Contact.

Biographie

L’abbé Ferrand est né à St Pierre de Mons le 20 avril 1849, et mort le 4 février 1907. Il termine ses études au grand séminaire de Bordeaux en 1873 [Voir Sources : « Statistique générale… »], puis enseigne la rhétorique en classe de seconde au petit séminaire de Bordeaux de 1873 à 1883 [Revue illustrée du Tout-Sud-Ouest, mars 1907, pp. 85-86]. Agé de 33 ans, il abandonne l’enseignement et devient curé de la paroisse de Baurech, qu’il ne quittera pas. Les revues qui le publient le désignent le plus souvent comme l’abbé A. Ferrand, plus rarement comme chanoine [Actes 1901 ; Revue de Comminges 1893] ou chanoine honoraire [revue catholique de Bordeaux, 1895]. Sa renommée en tant que poète et que « diseur » traverse l’Occitanie : de Bordeaux à Maillane en passant par Saint Bertrand de Comminges.

Fin août 1879, l’abbé Ferrand rencontre pour la première fois Frédéric Mistral et Joseph Roumanille, à Avignon dans la librairie de ce dernier. Il en évoque le souvenir dans « Une soirée à Maillane », Revue catholique de Bordeaux, 1891, parlant de F. Mistral en des termes élogieux : « le Maître », ou encore « lou bèu Frederi ». C’est là que l’abbé s’entend qualifier de « Félibre d’Aquitaine » par Mistral, dont l’épouse comprend parfaitement l’occitan et demande lecture d’extraits de « La Rabagassade ». Ferrand exprime quelque gêne relative à l’écriture de La Rabagassade, un texte burlesque, une œuvre de jeunesse, satire politique virulente et burlesque qui dresse des républicains qui renversèrent le second empire en 1870, le portrait d’hommes lâches (« Il s’arme d’un couteau… à couper le papier / d’un double canon… de culotte ») et méprisants pour le peuple. Ainsi à la quatrième veillée : « Le peuple est une bonne bête / Qui aime le son de la cymbale. ; / Le bâton ne lui fait aucun mal : / un peu de son, et il avale tout (…) / Oh la bonne vache à lait. »

Un texte dont Mistral loue « la verve endiablée » et dont « quelques fragments ont l’honneur de représenter la Gironde dans lou Trésor dou Félibrige ». Le propos de l’abbé Ferrand quant aux répercussions de son œuvre chez Mistral – « quelques fragments » – est ici bien modeste comme à son habitude. Car Mistral, dans Lou Trésor dóu Félibrige, cite entre 97 et 112 fois l’abbé A. Ferrand [source : Lou Trésor dóu Félibrige numérique]. A la demande de Mme Mistral, l’abbé donne lecture au couple de « lous casse-cans dou Pape – les héros de Patay » (les suisses du Pape), sixième veillée de sa croustillante Rabagassade.

A noter que pour l’abbé Ferrand, Mesté Verdie est un « rimailleur poissard », dont la langue est aussi incorrecte que grasse et qui ne passera jamais pour un poète.

En 1880, l’abbé Ferrand devient mainteneur de la société des Félibres du Midi [Revue illustrée du Tout-Sud-Ouest, mars 1907, pp. 85-86]

En décembre 1883, le Préfet de Bordeaux appuie la demande de mutation de l’abbé Ferrand adressée au « Ministre de la Justice et des cultes », sauf erreur il s’agit alors de Félix Martin Feuillée. L’abbé souhaite mettre un terme à 8 années d’enseignement au Petit séminaire de Bordeaux pour devenir simple curé de Beaurech, « ce qui ne devrait pas nuire à la poésie », écrit-il à son ami Frédéric Mistral. On appréciera que cette demande de mutation, signée pour le compte du Commissaire central et contresignée par le Préfet, mentionne au sujet de Ferrand, qui a publié plus de 3 000 pamphlets en vers contre Gambetta et son gouvernement : « on le dit très instruit (…) il n’a pas manifesté d’opinions politiques » ! [MS 6875 – Archives de la Gironde]

Début 1889 (le 3 janvier ? le 1er Février ? ou le 7 mars selon Monnier en 1910 ?), l’abbé Ferrand, curé de Baurech, 8 rue Saint-James est admis à la majorité des suffrages comme membre résidant de l’Académie de Bordeaux [Actes de l’A. 1889], en est élu secrétaire pour l’année 1890 [Actes de l’A. 1890] et se trouve adjoint à la Commission Linguistique de la fondation La Grange la même année [Actes, 1890]. La revue catholique de Bordeaux s’en réjouit d’autant plus qu’elle « a fait connaitre les poèmes vivants, énergiques et chevaleresques » de l’abbé (Revue catholique de Bordeaux, 1889, p. 99). Lors de son discours (reproduit in extenso par la revue catholique de Bordeaux, 1889, pp. 229-236.), l’abbé déclare sa passion pour l’art et son amour pour la poésie.

Lors de la séance du 8 juin 1899, l’abbé reçoit des condoléances concernant un deuil de famille qui l’a récemment frappé [Actes 1899].

En septembre 1893, l’abbé A. Ferrand devient membre libre de la Société des Etudes de Comminges [Revue de Comminges, T.8, 1893, p. 40]. Cet événement est consécutif au récit très apprécié du poème « Un rêve de Gascon sous le cloître de St Bertrand de Comminges – A M. le Président A. Couget« .

L’abbé Ferrand écrit une seconde lettre de démission à l’Académie pour « raisons intimes » en 1907. L’Académie refuse cette démission [Actes, 1907], mais l’abbé décède peu après. Son décès est signalé en 1907 par les Actes de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux [Actes, 1907, p 72 et page 78] : « (…) le chanoine Ferrand n’était pas seulement le diseur inimitable de nos solennités académiques, mais encore le porte-drapeau de la littérature félibréenne dans notre compagnie. » La date de son décès est précisée au mois de février 1907 [Actes, séance du 19 mars 1908, page 25].

La Revue illustrée du Tout-Sud-Ouest, en mars 1907, indique que l’abbé Ferrand étudiait les oiseaux, qu’il peignait en couleurs.

Suite à son décès, plusieurs candidats demanderont à lui succéder : M. Celles, puis l’abbé Leglise, curé de Gensac, le Dr Régis, professeur de psychiatrie à l’université de Bordeaux, Maurice Laffont, professeur de première au lycée. Mais en 1909 le fauteuil du chanoine Ferrand est cédé à Henry Monnier, romaniste, doyen de la faculté de droit, qui lui rend hommage dans un discours publié aux Actes de l’Académie [Actes, 1909, pp. 44-49]. Monnier retrace notamment les grandes lignes de son œuvre poétique, citant : La Rabagassade ; Paladins et Gascons ; Le confiteor du poète ; Pour la veuve Polycarpe ; Le dentiste pour dames ; Autour de mon clocher ; Aveugle et pauvre.

La société archéologique de Tarn et Garonne lui rend également hommage le 6 février 1907, rappelant les moments forts de leur collaboration et précisant les circonstances de ses obsèques [Bulletin archéologique et historique de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne, 1907, pp. 197-198].

Travail au sein de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux

Il soutient l’admission à l’Académie du poète Gaston David [Actes, 1890] qui la quittera le 13 décembre 1894 [Actes, 1894]. En 1893, la candidature de l’abbé G. Pailhès à l’Académie est rejetée au prétexte que le clergé est déjà suffisamment représenté puisqu’il compte deux membres au sein de l’Académie (l’abbé Gaussens et l’abbé Ferrand). Ce malgré un rapport favorable de la commission en charge d’examiner ses titres, commission composée de deux membres dont l’abbé Ferrand [Actes, 1893]. Considérant que ces observations confèrent au vote le caractère d’un procès de tendance, l’abbé Arnaud Ferrand démissionne de l’Académie [Actes, 1893], démission qu’il retire suite à une lettre du Président de l’Académie [Actes 1893]. L’abbé Pailhès sera proclamé membre résident lors de la séance du 10 mai 1894, mais il présente sa démission à la séance du 21 juin la même année [Actes 1894].

L’abbé Ferrand rédige un rapport salué sur les 12 recueils totalisant 12 000 vers reçus par l’Académie dans le cadre de son concours de poésie de 1890 [Actes, 1890, p. 415]. Il rédige à nouveau le rapport sur le concours de poésie de l’Académie en 1892 [Actes, 1893], 1894 [Actes 1895], 1896 [Actes 1896]

Membre de la Commission linguistique de la fondation La Grange, il propose une médaille d’or pour Edouard Bourciez (Etude sur le dialecte gascon parlé à Bordeaux vers 1400 d’après le Livre des Bouillons, les Registres de la Jurade et les chartes de l’époque. – « N’ajos hounto d’augi toun fray, Parla la lengoiio de ta may (d’Astros) ». – Cahier, 21 x 27 cm, Manuscrit, sans date, soumis en 1889 et primé en 1890, 120 feuillets – voir François PIC in RlR ) et une médaille d’argent pour l’ouvrage de Félix Arnaudin « Contes populaires recueillis dans la Grande-Lande, le Born, les Petites-Landes et le Marensin » [Actes, 1890, p. 6], puis en 1895; une médaille d’or pour « Anthologie populaire de l’Albret » de l’abbé Léopold Dardy [Actes, 1895]

En 1896, l’abbé Ferrand propose la médaille de bronze – Reinholdt Dezeimeris propose l’argent – pour l’anthologie ausonienne de J. Hovyn de Tranchère [Actes, 1897], qui sera publiée en 1897 avec en avant-propos, des remerciements adressés personnellement à l’abbé et à d’autres membres adhérents sans citer l’Académie.

En 1899, il est membre de la Commission de Littérature et de Poésie [Actes 1899], ainsi qu’en 1901 [Actes 1901].

Le 12 décembre 1901, H. Minier lui dédie le poème Quo Vadis [Actes, 1901]. La même année, l’abbé Ferrand prend fait et causes en faveur de la climathérapie en Méditerranée [Actes 1901, p. 123].

Récompenses obtenues par l’abbé Arnaud Ferrand pour sa poésie :

- 1883, son poème « La sœur de charité » est primé au concours des Jeux Floraux [Recueil de l’Académie des jeux floraux, 1883]

- 1884, Médaille d’or du concours de poésie de l’académie des sciences et belles lettres de Bordeaux, pour La légende de la Durandal [source : revue catholique de Bordeaux, 1884, p. 282 et Actes de l’Académie des Sciences de Bordeaux, séance du 24 avril 1884, Recueil des Actes 1882-1883 page 693]

- 1890 : médaille d’argent au concours de poésie de la Société des langues romanes pour « La cansoun dou roussinoun«

Nécrologies

- Revue illustrée du Tout-Sud-Ouest, mars 1907, pp. 85-86

- Actes de l’Académie des Sciences (…) de Bordeaux, 1909, pp. 44-49

- Bulletin archéologique et historique de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne, pp. 197-198

Bibliographie

- 1879, Ferrand, Arnaud. Abbé. La Rabagassade : poème satirique en langue gasconne avec traduction en regard : souvenirs de l’ex-maire de Boutausac

- Etymologie : Rabagas, de Victorien Sardou

- Lire :

- la causerie littéraire in Revue catholique de Bordeaux, 1889, autour de la page 186 et la

- Causerie littéraire sur la Rabagassade, par G. Pailhès publiée la même année.

- Charles Camproux, dans Histoire de la littérature occitane, écrit : » La Rabagassade est un chef d’œuvre du genre satirique, de trois mille six cent cinquante vers, dont les qualités littéraires et linguistiques sont indéniables. C’est un pamphlet d’actualité qui fait une impitoyable satire de Gambetta, de son gouvernement, de la République et des républicains. Document historique de nos jours, cette œuvre demeure remarquable par son ton virulent et la sincérité de la passion. »

- La Rabagassade est le genre de texte que la bonne société de l’époque lit et évoque, tout en se défendant de l’applaudir : voir à ce sujet le discours du successeur de l’abbé Ferrand à l’Académie des Sciences de Bordeaux Actes, 1909, pp. 44-49.

- 1879, Ferrand, Arnaud. Abbé. Frileux. Revue catholique de Bordeaux, p. 6 Dans ce poème, l’abbé Ferrand se fait d’abord l’avocat de l’hiver, dont il est si facile de se protéger du froid lorsqu’on a un foyer et du bois dans l’âtre. Mais il conclue par un appel à la compassion envers les malheureux qui souffrent du froid et n’osent le dire, jusqu’à parfois en mourir. « Frileux » en une demi-page romantique, se résume au même appel que les plus de 320 pages de satire burlesque de « La Rabagassade » : l’appel lancé à ceux qui sont à l’abri du froid, de la faim et des combats, de s’engager dans la solidarité envers les plus démunis, les sans voix.

- La bonne année. Revue catholique de Bordeaux, 1880. Page 1 (page 21 du pdf)

- La fauvette babillarde, Revue catholique de Bordeaux, 1880. p. 240

- Le miracle de Saint-Janvier à Naples, Revue catholique de Bordeaux, 1880. pp. 426-430

- Souviens-toi, Revue catholique de Bordeaux, 1880. p. 180

- Une rose effeuillée, Revue catholique de Bordeaux, 1880. pp. 94-95

- 1881, Ferrand, Arnaud. Abbé. Les fiançailles de Roland et de Durandal, présenté au concours des jeux floraux. Voir Recueil de l’Académie des jeux floraux et Les deux siècles de

l’Académie des jeux floraux, Tome 1, par Axel Duboul- Sous « Un vieux chêne vainqueur de la hache et du temps », ce poème lyrique (extrait de « La légende de Durandal » publié en 1882 dans la Revue catholique de Bordeaux) développe la haute vision de l’abbé Ferrand pour l’honneur de servir son pays et son empereur. Si la Rabagassade est une satire qui décrit longuement le côté sombre du pouvoir des rentiers, c’est ici le côté lumineux d’un pouvoir exercé comme un sacerdoce, de l’honneur de servir son pays et l’empereur, une justice véloce, la vérité et la vertu : « Faisant des mécréants bonne et prompte justice, humiliant l’erreur, souffletant le vice ».

- Avec ce poème, l’abbé Ferrand présente son engagement humaniste et ses convictions politiques sous d’autres habits que la satire, donnant à aimer par le poème qui a pour théâtre un mythe du passé, l’exact opposé de ce qu’il donnait à détester par la satire incarnée dans l’actualité politique française.

- L’abbé Ferrand exprime ici encore son rejet de la république, mais une double inflexion marque son discours : l’allégorie ou l’idéal remplace la satire, un mythe populaire du passé sert de scène, de décor, à ce conflit de valeurs.

- 1881, Ferrand, Arnaud. Abbé. Compte rendu. La Moabite, œuvre en 5 actes et en vers de P. Déroulède. Revue catholique de Bordeaux, 1881, pp. 15-25

- nota : La Moabite, pièce reçue au Théâtre-Français, mais interdite par la censure, est accessible sur Gallica

- » convaincu du besoin de la liberté et de la nécessité d’une religion (…) mais quand il se déclare à la fois républicain et chrétien : halte-là ! Nous qui sommes chrétien et français avant tout (…) « . L’abbé Ferrand, serviteur de Dieu et loyal à sa patrie, semble n’avoir toujours pas digéré la République et les mobiles de ses fondateurs : » une idole plus dévorante que Moloch : l’ambition politique ! «

- Mais pourquoi Ferrand se fait-il critique littéraire de cette pièce de Déroulède ? C’est d’abord que Déroulède avait déjà écrit « une sorte de Rabagassade » (La Lanterne, 15 juin 1877), peut-être que sa passion pour un ordre social fondé sur le service de Dieu et de la patrie, comme dans sa Durandal, se trouve ici mise en scène dans sa brûlante actualité politique – au point d’en être censurée ! – que ne trompe pas le décor emprunté aux mythes du passé : « On a beau nous transporter à des milliers de lieues et nous ramener à six mille ans en arrière, c’est en pleine France que nous vivons, c’est bien au XIXe siècle de l’ère chrétienne. En dépit de leurs apparences exotiques, les personnes appartiennent à la société qui nous coudoie, et les choses à un ordre d’idées qui nous passionne. »

- « Comme si la France de Clovis, de Charlemagne et de Saint -Louis, pétrie par la main même de Dieu, pouvait chasser Dieu de sa vie nationale, sans renoncer à être la France ! Et le peuple français ne s ‘y méprend pas : aussi léger que le peuple juif — tous les peuples se ressemblent — il acclame tour à tour Hélias et Misaël ».

- 1881, Ferrand, Arnaud. Abbé. Le 14 juillet à Bordeaux en 1792. Revue catholique de Bordeaux, pp. 440-443

- L’abbé Ferrand malmène encore ici sa blessure politique, avec ce poème qui prend pour théâtre les heures douloureuses du Clergé réfractaire. L’occasion de prendre à nouveau fait et cause pour des vaincus non-convaincus et contre la république.

- « Il nous faut des pasteurs soumis à nos caprices, Semblables à des chiens muets*, Laissant le chemin libre à la horde des vices Et courbant le dos sous les fouets ! » * emprunt à Esaïe (Iesha’yahou), chapitre 56:10 [Voir la traduction d’André Chouraqui], en référence aux dirigeants qui préfèrent se taire, s’enivrer et dormir.

- « C’était l’heure néfaste où l’ange de l’abîme, sur la France fille de Dieu, piétinait ; (…) Et dans l’effroyable rictus où grimaçait le rire infâme de Voltaire »

- « Ah ! l’arbre que des mains hideuses ont planté

Aux cris d’une foule assassine,

Jamais, dans les replis du sol ensanglanté,

Jamais il ne prendra racine !

Il est un bois divin que le Christ autrefois

Arrosa du sang de ses veines :

Il grandit au sommet du Calvaire ; et la Croix

Au sein des nations chrétiennes

Fleurit toujours, malgré les souffles empestés ; »

- 1881, Ferrand, Arnaud. Abbé. La cavalcade du lion. Revue catholique de Bordeaux, pp. 342-344.

- Ce poème décrit la chasse et la mise à mort d’une girafe par un Lion, suivi de près par le vautour et la hyène. Le dernier quatrain toutefois peut surprendre :

- « Et vers Madagascar l’horizon souriant

Pâlit déjà ; le pic de la Table se dore,

La brise se réveille, et les feux de l’aurore

Teignent de blonds reflets les plages d’Orient » - Le « pic de la Table à Perrot » est situé sur l’île Maurice, près de Moka. Situé à 319 m d’altitude, regarder l’horizon vers Madagascar c’est regarder au loin entre les pics des Trois Mamelles et de Simonet. Le pic de la Table à Perrot est en effet idéalement situé sur une latitude médiane entre ces deux points culminants de l’île.

- 1882. Ferrand, Arnaud. Abbé. Le jugement d’Olympio. Imprimerie de l’œuvre de St Paul. [demandé Bdx]

- 1882, Ferrand, Arnaud. Abbé. Bon Papa – à M. Léo Drouyn. « Revue catholique de Bordeaux », pp. 633 – 634

- « Cinquante ans avant le photographe Félix Arnaudin, [Léo Drouyn] montre une véritable sensibilité ethnographique, avec une attention toute particulière au petit patrimoine, aux vieilles fermes, à l’architecture en torchis et pans de bois. »

- Source : Wikipédia

- 1882, Ferrand, Arnaud. Abbé. La Légende de Durandal. Extrait de la « Revue catholique de Bordeaux », 1er novembre 1882, pp. 653-664

- Dans ce poème apparait pour la première fois Guillaume d’Orange à qui l’abbé Ferrand consacrera une série d’autres poèmes. Le chant V « Les fiançailles de Roland et de Durandal » sera présenté aux jeux floraux en 1881.

- 1883, Ferrand, Arnaud. Abbé. Une légende épique du moyen âge – Rolandin. Extrait de la Revue catholique de Bordeaux, 15 mai 1883, pp. 315-322.

- Poème des origines de Roland, depuis l’exil choisi de ses parents Gilain et Milon, jusqu’à leur retour en grâce auprès de Charlemagne

- 1883, Ferrand, Arnaud. Abbé. La sœur de charité « Revue catholique de Bordeaux », pp. 350-356.

- L’abbé Ferrand dépeint ici essentiellement sa vision du sacerdoce, au service des pauvres : « Servir les Pauvres !… Dieu ! les Pauvres parmi nous / Sont des rois qu’il faudrait servir à deux genoux » dans le cadre d’un engagement sans cesse renouvelé : « Point de veux solennels : chaque année, au moment / Où le prêtre à l’autel offre le Sacrement, / Chacune sera libre et choisira ses chaines :/ Ou le monde et sa joie , ou le Christ et ses peines ! / Car il faut, voyez – vous, que toute œuvre de Dieu / Où le sort éternel des âmes est en jeu, / Pareille à l’Océan ballotté par l’orage / Rejette sans pitié les corps morts au rivage. »

- Mais c’est, à nouveau, sur un rappel patriotique qu’il conclue ce poème : « Mais que vois -je ? Vos yeux se remplissent de larmes : / Vous avez une plaie au cœur : du Paradis, / Vous regardez la terre où fut votre pays, / Et ce pays natal, vous le voudriez libre, / Grand, uni, maintenant le monde en équilibre ? / Soit. Le peuple qui fait des héros tels que vous, / Qui s’égare parfois, mais qui tombe à genoux, / Ne mourra point : gardez cette ferme espérance : / Filles de Charité, je sauverai la France ! «

- 1883, Ferrand, Arnaud. Abbé. Une légende épique du moyen âge – Les Fils de Garin. Extrait de la « Revue catholique de Bordeaux », du 1er août 1883, pp. 526-531

- Poème épique, traitant de la noblesse d’âme de la chevalerie qui transcende la pauvreté et du désir ardent de servir sa patrie.

- 1883, Ferrand, Arnaud. Abbé. Une légende épique du moyen âge – Le siège de Vienne. Extrait de la « Revue catholique de Bordeaux », 1er et 15 octobre 1883, pp. 606-615 puis pp. 640-650.

- « Aymeri » de Narbonne, Roland, le siège de Vienne puis sus aux païens, dont on entend déjà hennir les « sinistres chevaux » !

- 1884, Ferrand, Arnaud. Abbé. Mon clocher – à mon ami G. Pailhès. Extrait de la « Revue catholique de Bordeaux », 1er mai 1884, pp. 283-292

- G. Pailhès alors élève de Ferrand, publia une Causerie littéraire sur La Rabagassade. Plus tard, Pailhès ne devra son admission à l’Académie des Sciences de Bordeaux qu’à la démission que Ferrand fait peser dans la balance. Il démissionnera d’ailleurs peu de temps après.

- L’avant propos de ce poème nous livre le rapport de l’abbé Ferrand à la poésie :

- « Eh! bien, console-toi : dans le calme du soir,

« Dans la pure fraîcheur du matin, dans la brise ,

« Dans l’arôme des fleurs dont le Printemps se grise,

« Plus doux que les parfums qu’exhale l’encensoir ,

« Le poète divin et s’abreuve et respire :

« Il peut, là, méprisant ce qui souille les yeux ,

« Vers le saint Idéal auquel son âme aspire

« S’élever à plein vol et planer dans les Cieux .

- 1885, Ferrand, Arnaud, Abbé. Voix de l’idéal – A M. L’abbé Pesnelle. Revue catholique de Bordeaux, 1885, pp. 354-367

- L’auteur donne la parole aux allégories de ses idéaux, parmi lesquels Patrie et Foi

- L’idéal comme nourriture de l’âme : « Ame humaine, affamée, en vain tu te débats : Vivant sans Idéal, tu meurs de nostalgie ! »