Cette page reprend l'intégralité du contenu du site.

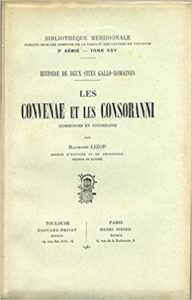

1983 – L’Epopée perdue de l’occitan : Guillaume d’Orange

6 téléchargement(s)

Plusieurs linguistes ont démontré l’existence d’une littérature épique occitane : Claude Fauriel, Gaston Paris, Robert Lafont et notamment pour la Chanson de Roland, Rita Lejeune.

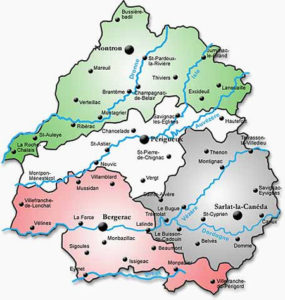

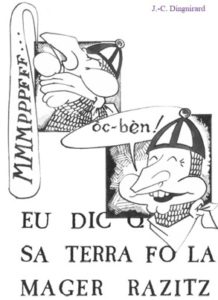

Les travaux de Jean-Claude Dinguirard relatifs à L’épopée perdue de l’Occitan agrègent en faisceaux de nombreux indices qui renforcent la thèse de l’existence d’un prototype occitan de l’épopée de Guillaume d’Orange, au moins pour le nucléus Aliscans-Larchant, antérieur à la seconde moitié du Xe siècle, rédigé en languedocien de l’Aude principalement, voire aussi en occitan du Roussillon.

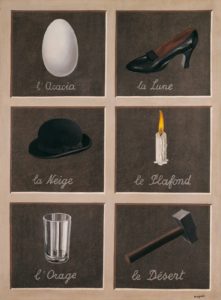

Parmi ces indices qui empruntent à la linguistique, à la philologie, à l’histoire et à l’ethnographie, à la phonologie, sont abordés les faits démarcatifs du récit qui attestent de l’existence d’un prototype écrit en occitan : l’omniprésence de l’olivier, l’envergure des personnages féminins ou les systèmes successoraux, ainsi que plusieurs démonstrations linguistiques. Sept mots ou expressions y sont étudiés : alcorbitanas, Commarchis, jovens, descunorted, mecresdi, nape, et comebut.

Ce texte alimente entre autres, l’enquête onomastique sur le toponyme « Commarchis » que Jean-Claude Dinguirard attribue à la lecture, par un poète d’oïl, de la forme écrite languedocienne du toponyme gascon « Comminges ». Il aborde à nouveau cette enquête quelques mois avant son décès, lors du colloque de la société française d’onomastique qui s’est tenu à Montpellier du 26 au 28 mai 1983.

Ce texte propose de nouvelles pistes d’investigations dans la quête des littératures d’Oc et plus particulièrement, de Gascogne. Il invite à rouvrir le chantier de la quête des méridionalismes, et ouvre la perspective d’une mentalité pré-indo-européenne réminiscente au sein des peuples des Pyrénées, un thème cher à J.-C. D. que l’on retrouve par exemple, au sujet du serpent galactophage dans son émission radiophonique sur le folklore du serpent.

Cette démonstration ethnolinguistique d’un prototype occitan à l’épopée de Guillaume d’Orange est intégrée, en 2004, aux travaux des historiens : article de G. Brunel-Lobrichon.

Initialement publié dans Via Domitia n°30, cet article de plus de 100 pages est parue en 2020 aux éditions Lambert Lucas.

Avec cette réédition par Pierre Escudé, nous partageons les espoirs exprimés par Pierre Berges dans son compte-rendu publié à la fois dans folklore (lien ci-après) et, en 1985, dans le n° 105 de la Revue des études cathares, page 91) « La route était longue, la mort est arrivée avant. L’originalité de Dinguirard était grande certes. Mais il m’apparaît qu’elle relevait aussi de quelque chose de collectif, forgé à Toulouse autour de Jean Séguy, de sorte qu’il n’est peut-être pas improbable d’espérer qu’un jour la quête soit reprise… »

L’ouvrage est axé sur la démonstration d’une thèse, longtemps réfutée, qui est l’antériorité du texte occitan dans l’épopée « française ». L’auteur traite de l’ensemble occitan : et l’enquête glisse du domaine audois (languedocien) vers le domaine commingeois (gascon).

Quant à l’illustration de couverture, nous avons été depuis longtemps en contact avec Georges Puchal qui a référencé les plafonds peints de cette maison de Lagrasse, et qui travaille également sur un problème d’identification d’une scène peinte dans un hôtel privé de Montpellier : il s’agit d’une scène d’épopée, probablement issue du cycle de Guillaume.

La réédition de la « thèse » de Jean-Claude Dinguirard permet de relever un coin du voile, lourdement tombé depuis presque deux siècles sur l’origine occitane du cycle époque de Guillaume – et de son père, Aymeric. Cette réédition permet de tresser des liens assez forts entre historiens, ethnolinguistes, linguistes et autres découvreurs.

Nota : l’ouvrage de J.H. GRISWARD cité à la bibliographie de l’article, fait l’objet d’un compte rendu par Jean-Claude Dinguirard disponible ici (voir page 8).

Nota : le manuscrit de l’épopée proposé sur Gallica, titre encore « Guillaume au court nez » au lieu de Guillaume au nez busqué. Avec l’autorisation de la Société de Mythologie Française, que nous remercions, ci-après un article de 1967 par A. Simula, nous rappelle qu’il faut lire Guillaume au nez busqué et non pas au court-nez !

Références secondaires

- GHIDONI, Andréa. Revue critique de Philologie Romane, 2023.

- Pujol, Robert. CR. L'Epopée perdue de l'occitan.

- Colby-Hall, Alice M. Review of L’Épopée perdue de l’occitan (1983), by Jean-Claude Dinguirard. Tenso, vol. 37, 2022, p. 135-142. Project MUSE, doi:10.1353/ten.2022.0007.

- Escudé, Pierre. Lou Gai Saber, assag, n° 562-563 pp. 107-130. 2021

- Laurent Alibert, « Jean-Claude Dinguirard, L’épopée perdue de l’occitan (1983) », Revue des langues romanes, Tome CXXV n°1 | 2021, 193-203.

- Gayot, Paul. CR L'Epopée perdue de l'occitan. Le publicateur du Collège, 2021

- 2011 - Escudé, Pierre, Les langues selon Henri van Lier : l’océan, les poissons et la nasse, Synergies, Anthropogénie et Linguistique, Devenirs méditerranéens, Monde méditerranéen n° 2, 2011, pp. 187-197

- 2010 - Escudé, Pierre, Origine et contexte d’apparition du terme d’intercompréhension dans sa première attestation (1913) chez le linguiste français Jules Ronjat (1864-1925), 2010, p. 110

- 2008. Compte rendu : Guillaume d’Orange, de l’histoire à l’épopée : Entre histoire et épopée. Les Guillaume d’Orange (IXe-XIIIe siècles). Hommage à Claudie Amado, Macé (Laurent), éd., Toulouse, CNRS-Université Toulouse-Le Mirail, collection Méridiennes, 2006, Panfili Didier.

- 2006 - Brunel-Lobrichon, Geneviève. “Histoire et fiction: Guillaume et l’épique occitan.” In Entre histoire et épopée. Les Guillaume d’Orange (IXe–XIIIe siècles). Edited by Laurent Macé. Toulouse: FRAMESPA, 2006, pp. 279–91

- 2005. Hélène Débax. L’aristocratie méridionale autour de 1100. Association culturelle de Cuxa. L’aristocratie, les arts et l’architecture à l’époque romane, Cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa, pp.7- 20, 2005. ffhalshs-00498213f

- GOURNAY, Frédéric de. Le Rouergue au tournant de l’an mil : De l’ordre carolingien à l’ordre féodal (ixe-xiie siècle). Nouvelle édition [en ligne]. Toulouse : Presses universitaires du Midi, 2004 (généré le 22 novembre 2020). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/pumi/30411>. ISBN : 9782810709588. DOI : https://doi.org/10.4000/books.pumi.30411.

- 1995. Relire la Chanson de sainte Foy [article] Frédéric de Gournay Annales du Midi / Année 1995 / 107-212 / pp. 385-399

- 1987. La définition et l'affirmation du groupe noble comme enjeu de la poésie courtoise ? Quelques analyses des textes du troubadour Peire Vidal. [article] Ariane Loeb Cahiers de civilisation médiévale / Année 1987 / 30-120 / pp. 303-314

- 1985. L'énigme des moulins à Coisel [article] Ghislain Gaudefroy Nouvelle revue d'onomastique / Année 1985 / 5-6 / pp. 11-38

- 1984 - Berges, Pierre. Compte-rendu : l'épopée perdue de l'Occitan, Folklore XXXVII, 193, 47° année n° 1, Printemps 1984, pp. 40-41

Ethnolinguistique, dialectologie et terroirs gascons

Abeilles, ruches et apiculture

- BRINKMANN, Walter. Bienenstock und Bienenstand in den romanischen Ländern. 1938

- SCHIER, Bruno. Der Bienenstand in Mitteleuropa. Zur Einführung in die Frage 194 des Atlas der deutschen Volkskunde. 1938

Le Gascon

Les Landes de Gascogne

Les Landes, avant leur boisement Napoléonien, ont été ethnographiées pendant plusieurs décennies par Félix Arnaudin qui nous laisse une bibliothèque entière de notes ainsi que de vastes recueil de proverbes et contes. Arnaudin a consacré sa vie à révéler la beauté de la Grande-Lande et la dignité des hommes et des femmes qui vivaient sur ce territoire avant sa colonisation forestière à marche forcée décidée par Napoléon III, à une époque où le gemmage constitue une source de revenus significatifs et où l’on gemme les pins à mort avant de les abattre.

Certains scientifiques contemporains déjugent son travail, il convient d’une part de rappeler que son niveau élevé d’exigences l’a amené à ne publier que deux textes et que le patrimoine qu’il nous laisse constitue un fonds réparti dans au moins deux musées de Nouvelle Aquitaine et que la seule restauration de ses photographies mobilise une personne à temps plein. Pour mieux connaitre son œuvre, lire les deux ouvrages de Marc LARGE aux éditions Passiflore. Le 30 septembre 1902, Arnaudin reçoit la médaille en vermeil des jeux floraux de l’Escole Gastou-Fébus37.

- Arnaudin, Félix. Choses de l’ancienne Grande-Lande, 1926

- Arnaudin, Félix. Contes populaires de la Grande-Lande, 1887. médaille d’argent en 1890 à l’Académie des Sciences de Bordeaux (par l’abbé Arnaud FERRAND, commission linguistique La Grange). La médaille d’or cette année-là est attribuée à Edouard BOURCIEZ ! Qui ne rêverait pas d’être classé second après Bourciez ?

Sur la linguistique et la phonologie, concernant les dialectes parlés dans les Landes, l’ouvrage méconnu et pourtant de référence est à nouveau accessible grâce au travail des éditions FeniXX :

30 ans plus tard, Mme Lotte Elly Maria BEYER effectue une enquête ethnographique aboutissant à la soutenance de sa thèse. Elle n’a pas croisé Félix Arnaudin et n’a pas été reçue par la société de Borda dont il était membre, à une époque où la défiance vis-à-vis du pays d’origine de Lotte Beyer s’inscrit dans un contexte historique très spécifique. Son travail, étudié par MM. Bromberger, Chiva et Beitl, fût partiellement traduit en français et publié par les éditions du Cairn (ouvrage épuisé).

C’est au tour de l’ethnographe d’être – modestement – ethnographiée ! Je n’ai pas pu trouver de photo de Lotte Beyer mais son inscription au registre de l’Université de Hamburg et sa fiche signalétique sur le site de cette Université, ainsi que ses 3 cartes d’étudiante [Source : Université de Hamburg] : Philosophische Fakultät, Sommersmester 1932 : carte 3.1 – carte 3.2, Philosophische Fakultät, Sommersemester 1927 : carte 1.1 – carte 1.2, Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät, Sommersemester 1923 : carte 2.1 – carte 2.2.

BEYER LUCAS, Lotte. Der Waldbauer in den Landes der Gascogne – Haus, Arbeit und Familie 1937, 1939, 1944 :

Toulouse

Pyrénées

- BRELIE, Hans Joachim von der. Haus und Hof in den französischen Zentralpyrenäen, HSVKR 1937

- SCHMOLKE, Walter. Transport und Transportgeräte in den französischen Zentralpyrenäen, 1938

- KRÜGER, Fritz. Sach- und Wortkundliches vom Wasser in den Pyrenäen. VKR 1929-1930. pp. 139-243_OCR

- SORRE, Maximilien. Les Pyrénées méditerranéennes. Étude de géographie biologique. Paris, A. Colin, 1913, in-8, 508 p., 41 fig., 11 pl. et 1 carte en couleur hors texte.

- KRÜGER, Fritz. Die Hochpyrenäen

- Teil A. Landschaften, Haus und Hof.

- Band I. Friedrichsen, De Gruyter & Co., 1936. 4, XVII, 238 pp. avec 6 gravures, 132 fotographies et 1 carte. Hamburg, 1936

- Band II, Hamburg, Friedrichsen, De Gruyter & Co., 1939.

- Nota : a été traduit en espagnol. Los Altos Pirineos. Vol. I. Comarcas, casa y hacienda, primera parte. Traducció de Xavier CAMPILLO. Pròleg de Ramona VIOLANT i RIBERA. Presentació de Francesc PRATS. Nota biogràfica de Fritz Krüger i bibliografia d’Artur QUINTANA. Tremp, Garsineu Edicions / Diputación General de Aragón / Diputación Provincial de Huesca, 17×24 cms., XXX+346 págs., 6 ilustraciones, 1 mapa, 132 fotografias, guáflex editorial.

- Teil B: Hirtenkultur, Hamburg 1935, und in: Volkstum und Kultur der Romanen 8 (1935) 1-103.

-

- Nota: a été traduit en espagnol : Los Altos Pirineos. Vol. II. Cultura pastoril. Traducció de Xavier CAMPILLO i BESSES. Tremp, Garsineu Edicions / Diputación General de Aragón / Diputación Provincial de Huesca, 17×24 cms., 102 págs., 9 ilustraciones, 1 mapa, 16 fotografias, guáflex editorial.

-

- Teil C: Ländliche Arbeit, 2 Bde.,

- Band. 1: Transport und Transportgeräte [Butlletí de Dialectogia Catalana, Vol. XXIII). 2, 39-240]

- Band. 2: Getreide – Heuernte – Bienenwohnung – Wein- und Oelbereitung, Hamburg 1939.

- Nota : a été traduit en espagnol. Los Altos Pirineos. Vol. III. Labores del campo, segunda parte, Economía agraria. Traducció de Xavier CAMPILLO. Tremp, Garsineu Edicions / Diputación General de Aragón / Diputación Provincial de Huesca, 17×24 cms., 454 págs., 19 ilustraciones, 1 mapa, 68 fotografias, guáflex editorial.

- Teil D 1 & 2 + Tafeln und Karten : Hausindustrie – Tracht – Gewerbe

- Teil D.1. VKR 8, 1935. pp. 210-328.

- Teil D.2. VKR 9, 1936. pp. 1-106.

- Tafeln und Karte, VKR 9, 1936.

- Nota : a été traduit en espagnol. Los Altos Pirineos. Vol. IV. Manufacturas caseras, indumentaria, industrias. Tremp, Garsineu Edicions / Diputación General de Aragón / Diputación Provincial de Huesca, 17×24 cms., 218 págs., 20 ilustraciones, 1 mapa, 38 fotografias, guáflex editorial.

- Teil E : Bibliographie, Sachverzeichnis, Wortverzeichnis

- Malheureusement, Krüger n’a jamais publié le « volume E » annoncé, qui devait contenir la bibliographie des ouvrages consultés, les index par mot et par sujet, une liste des systèmes de transcription phonétique utilisés, ainsi que divers ajouts et corrections. Le travail reste à faire, les éditions Garsineu ne l’ont pas réalisé dans les années 1990 lors de la traduction de l’œuvre en espagnol.

- Teil A. Landschaften, Haus und Hof.

Camargue et Saintes Marie

- JAN, EDUARD von. Der Camargue-Stier in Spiel und Dichtung der Provence. VKR 14, 1941. pp. 22-48_OCR

- JAN, EDUARD von. Die Heiligen Marien vom Meer. VKR 2. 1929-1930. pp. 1-19_OCR

- Décembre 2020

Wörter und sachen

Depuis peut-être la révolution jusqu’à la seconde moitié du XXe siècle, le dogme linguistique en vigueur en France, formalisé par le discours de Gaston Paris « Les parlers de France« , nie la réalité linguistique, identitaire et culturelle de nos terroirs, de l’Occitanie en particulier (Lieutard et al.) à l’exception relative de la Provence depuis Miréio de Mistral. La mobilisation pour l’unité patriotique contre la Prusse a cristallisé ce discours, alors que la diversité et l’enracinement culturel irrigue la puissance de la nation, y-compris de longue date en capitaines et mousquetaires gascons. Dans un tel contexte, l’école Hambourgeoise des mots et des choses, qui ethnographie et donc révèle nos différences locales et régionales, n’avait aucune chance de s’épanouir sur notre territoire.

Beitl, Bromberger et Chiva nous rappellent que 16 des 53 études ethnographiques et dialectologiques menées dans les années 1930 sous l’égide de Fritz Krüger avaient la France pour terrain d’enquête. Précisons que plusieurs d’entre elles se sont déroulées en Gascogne, comme « Les Hautes-Pyrénées » de Krüger, ou en Gascogne maritime comme « Le paysan de la forêt » de Lotte Lucas-Beyer. Plusieurs de ces travaux, regroupés au sein d’un article dédié, sont proposés sur ce site.

Derrière ce lien, une recension du copieux hommage au professeur Krüger a été publié en 2 volumes : Homenaje a Fritz Krüger. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza (República Argentina), 1952 y 1954; 2 vols.: xxx + 464 y [xvi] + 690 pp., con gran número de ilustraciones. September 1958. Nueva Revista de Filología Hispánica (NRFH) 12(3/4):434

DOI: 10.24201/nrfh.v12i3/4.3077.

Les articles mis en ligne sont principalement issus de deux revues :

- Volkstum und Kultur der Romanen – Voir la table des matières des 16 années

- Hamburger studien zu Volkstum und Kultur der Romanen – Voir la liste des travaux publiés

La croisade des Albigeois, illustrée par Gil Chevalier, Régent de Catachimie au Collège de ‘Pataphysique

Patois

- BRICOUT, H. Carte de la limite de la langue d’oc et de la langue d’oil dressée sous la direction de Monsieur de Tourtoulon par Mr. H. Bricout

- BUSCON, L. Recueil des proverbes patois usités dans le département de Tarn et Garonne, 1876.

- DEFFONTAINES, Pierre. Vocabulaire utilisé en moyenne-Garonne, pp. XXI – XXXIII, in Les hommes et leurs travaux dans les pays de la Moyenne-Garonne (Agenais, Bas-Quercy), 1932.

- PLAZANET. Essai d’une carte des patois du midi. Revue de la société de Géographie commerciale de Bordeaux, 1913, pp. 166-185 et 208-227.

- TOURTOULON, Charles et BRINGUIER, O. Rapport sur la limite géographique de la langue d’oc et de la langue d’oïl. 1876

L’abbé Théobald LALANNE, gascon landais & inventeur de la dialectométrie

Théobald Lalanne, enquêteur principal de l’Atlas linguistique et ethnographique de la Gascogne jusqu’à son décès, pour la moitié de l’œuvre, accumulait plusieurs compétences : linguistiques et mathématiques. Au creuset des enquêtes de terrain et aux côtés du « maître » Jean Séguy, il meurt à ses certitudes et à sa conception de sa propre identité linguistique et culturelle. Cette œuvre alchimique engendre une nouvelle science : la dialectométrie. Si les 2 volumes qui en témoignent sont introuvables et ne seront lires de droits que dans quelques années, on peut en lire une synthèse par Lalanne lui-même publiée par l’Institut des Etudes Occitanes.

Théobald Lalanne, enquêteur principal de l’Atlas linguistique et ethnographique de la Gascogne jusqu’à son décès, pour la moitié de l’œuvre, accumulait plusieurs compétences : linguistiques et mathématiques. Au creuset des enquêtes de terrain et aux côtés du « maître » Jean Séguy, il meurt à ses certitudes et à sa conception de sa propre identité linguistique et culturelle. Cette œuvre alchimique engendre une nouvelle science : la dialectométrie. Si les 2 volumes qui en témoignent sont introuvables et ne seront lires de droits que dans quelques années, on peut en lire une synthèse par Lalanne lui-même publiée par l’Institut des Etudes Occitanes.

- Lalanne, Théobald. Panorama dialectal du littoral gascon. Annales de l’Institut d’Etudes Occitane. — T. II, fasc. 2, 1950

- Pourtant, c’est un regret que je voudrais exprimer ici. Le regret que les efforts d’une vie consacrée par Félix Arnaudin à révéler la beauté des Landes de Gascogne et la dignité de ses habitants, n’ait pas atteint le cœur de l’abbé Lalanne, dont l’œuvre dialectologique est néanmoins féconde. Deux pages des carnets de Lalanne (source : Occiton.free.fr) pour éclairer ce regret : « La grande faille 1/2 » – « La grande faille – 2/2« . Jud pour sa part regrettait la non-prise en compte des apports de Georges Millardet ou de Jean Haust. Je fonde beaucoup d’espoirs sur Guylaine Brun-Trigaud pour réconcilier tout ce beau monde et bâtir les ponts qui manquent entre ces villages gaulois.

L’abbé FERRAND et la revue catholique de Bordeaux.

- La bibliographie de Ferrand est enfin complétée de l’année 1880 de la revue, elle-même numérisée. Nous proposons donc en ligne l’intégralité des numéros parus dans l’histoire de la revue catholique de Bordeaux, où l’on trouve également des articles de Léo Drouyn et, au moins en fin de numéros en 1880, des gravures de monuments et de croix de carrefour, cimetières, etc. Voir onglet Bibli’Oc et pour mémoire, ici les liens :

- 1879 – 1880 – 1881 – 1882 – 1883 – 1884 – 1885 – 1886 –1887 – 1888 – 1889 – 1890 – 1891 – 1892 – 1893 – 1894 – 1895 – 1896 – 1897.1 – 1897.2

Le Trésor du Périgord :

- Miremont, Pierre. Majoral. Glossari del Perigord Negre. Imp Carrère, 12, RODEZ. 1974. 518 p.

- Guillaumie, Gaston. Contribution a l’étude du glossaire périgourdin Canton de Saint-Pierre-de-Chignac. Préc. d’un essai de délimitation phonétique des parlers de Dordogne

- Daniel, Jean. Dictionnaire périgourdin 1ere partie avec suppléments. 1914. 397 pages_ocr

- Morteyrol-Soulélie, Jean-Baptiste (1776 / 1854), “Notes pour servir à la composition d’un dictionnaire de l’idiome périgourdin,” Petrocoria-num : Bibliothèque numérique patrimoniale de la ville de Périgueux, consulté le 30 novembre 2020, http://petrocoria-num.perigueux.fr/items/show/21337.

-

-

-

-

-

- Les vieilles chansons patoises du Périgord par Eugène Chaminade & Emmanuel Casse (1903) & partitions

- Abrégé de grammaire périgordine par Robert Benoit & René Lavaud (1932)

- Pûs d’eïnueï, poésies patoises comprenant les principaux traits de la vie de Champalimau, Bounéfan, Burgou, Mouret, etc… (récits comiques) par Aimé Jardry (de Nontron, Périgord) (1874)

- Le patois dans le canton de St Pierre de Chiniac

-

Perigòrd occitan : textes anciens : Le Petit livre noir (registre consulaire de la ville de Périgueux 1350-1450) & Le censier de Relhac

-

-

-

-

-

-

- Livres parus :

- L’épopée perdue de l’occitan : une enquête ethnolinguistique passionnante en terres d’Oc sur la littérature oc-cultée, aux éditions Lambert-Lucas

- Néron et la littérature comme mode de gouvernement, aux éditions Hexaèdre

- CHIVA, Isac (dir.) ; JEGGLE, Utz (dir.). Ethnologies en miroir : La France et les pays de langue allemande. Nouvelle édition [en ligne]. Paris : Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 1987

- Pourquoi en France a-t-on donné la priorité à l’étude de la parenté, et dans les pays de langue allemande à celle de la narration populaire ? Quels rapports entretiennent l’ethnologie française avec l’histoire et celle de langue allemande avec le politique ?

- Cartes, partitions, autres :

- Nouvelles bibliographies

- Nouvelles numérisations d’origines diverses :

- DUTOUR, 17xx. Quanson en lengatge gascon. Manuscrit. KB | National library of the Netherlands

- BOUZET, J. LALANNE, Th. Du gascon au latin origines latines du gascon. 84 p. 1937.pdf

- Daniel, Jean. Dictionnaire périgourdin 1ere partie avec suppléments. 1914. 397 pages_ocr

- GAVEL, Henri. Note sur les redoublements de consonnes devant semi-voyelle en latin vulgaire. Antiquité, Linguistique, Préhistoire. 1951-1952. pp. 102-110.

- Lalanne, Théobald. Facteurs d’évolution dialectale dans la Gascogne maritime, Mélanges offerts au professeur Dauzat, 1951, pp. 167-172

- Lalanne, Théobald. Panorama dialectal du littoral gascon. Annales de l’Institut d’Etudes Occitane. — T. II, fasc. 2, 1950

- Leroy, J.-J. Mémoire sur les travaux qui ont rapport à l’exploitation de la mâture dans les Pyrénées, avec une description des manœuvres et des machines employées pour parvenir à extraire les mâts des forêts. 1776

- Marrel Edouard, Lou Gàngui. Pouèmo dedica i pescadou dou Grau, 1899

- Miremont, Peire. Jous l Casque poezias occitanas emd traduciu en frances d oui Sous le Casque poésies occitanes avec leur traduction en français d oui. 1930

- Mirememont, Peire. Dos farcejadas, 1939

- Miremont, Pierre. Majoral. Glossari del Perigord Negre. Imp Carrère, 12, RODEZ. 1974. 518 p.

- Miremont, Peire. Jous’l soulelh dèus troubadours Sous le soleil des troubadours, 1940

- Miremont, Pierre. Autres profils – Sonnets à l’eau forte. 1946.

- Morteyrol-Soulélie, Jean-Baptiste (1776 / 1854), “Notes pour servir à la composition d’un dictionnaire de l’idiome périgourdin,” Fascicule 1

- Morteyrol-Soulélie, Jean-Baptiste (1776 / 1854), “Notes pour servir à la composition d’un dictionnaire de l’idiome périgourdin,” Fascicule 2

- Morteyrol-Soulélie, Jean-Baptiste (1776 / 1854), « Notes pour servir à établir le dictionnaire étymologique des villes, villages et hameaux du département de la Dordogne »

- TAVAN, Alphonse. FABRE, Jean-Henri. Oubreto prouvençalo. 1909

- Valette, Jean. Table et index des articles non-littéraires parus dans la revue catholique de Bordeaux 1880-1897_ocr

- Livres parus :

Bibliographie (autres)

- Biographie et sélection bibliographique de Fritz KRÜGER par Artur QUINTANA FONT (en français), 14 pages

- KRÜGER, Fritz. Géographie des traditions populaires en France, Mendoza, 1950_ocr

- Krüger, F. Mittelmeerländisch-römisches Kulturerbe in Südfrankreich. Sache, Ort und Wort. Jakob Jud zum sechzigsten Geburtstag 12. Januar 1942. pp. 339-363.

Les mots et les choses : « Folklore et culture des peuples romans : langue, poésie, coutumes. » Hambourg, 1928-1944

Wörter und sachen. L’école Hambourgeoise de Fritz Krüger : ethnolinguistique et dialectologie variationniste avant l’heure ?

- Biographie et sélection bibliographique de Fritz KRÜGER : en espagnol – .docx en français – .pdf en français

L’introduction au premier opus de sa revue Volkstum und Kultur der Romanen [traduction libre depuis la version originale en allemand] comprend une invitation à se départir de ses opinions et partis pris. C’est donc je crois lui rendre pleinement hommage que d’inviter ici, à suivre ses recommandations dans la lecture des travaux dont il est l’auteur, l’instigateur ou le coordonnateur.

Walter Küchler, romaniste, professeur à l’université de Hambourg, codirigea avec Fritz Krüger la revue jusqu’en 1933, époque à laquelle il fut limogé de l’Université au nom des « lois de purification » d’avril 1933 (Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums), car marié à une femme juive.

MM. Bromberger, Beitl et Chiva nous ont heureusement mis en attention sur l’œuvre considérable d’ethnographie et de géographie culturelle dont cette école a gratifié l’espace roman en général et la France en particulier. Voir à ce sujet la préface de Christian Bromberger publiée dans la version française de « BEYER-LUCAS, Lotte, Le paysan de la forêt dans les landes de Gascogne ». (version complète en allemand et en trois partie ci-après).

VKR compte 16 volumes annuels dont voici déjà la table des matières des 15 premières années.

Cette école des « mots et des choses » verse une abondance de matériaux ethnolinguistique dans la revue VKR et dans celle presque homonyme, « Hamburger Studien zu Volkstum und Kultur der Romanen » (HSVKR), dont voici la Table des numéros parus.

MM. Bromberger, Beitl et Chiva nous apprennent ceci. Des mots, des techniques, des constructions, des objets et leurs composants sont minutieusement décrits et représentés. Ces travaux sont par conséquent cités au sein de bibliographies relevant de disciplines aussi diverses que la dialectologie et l’architecture. Les mots et les choses, comme l’ethnolinguistique autochtone, est une école dont on mésestime l’apport. Cela s’explique par plusieurs facteurs. D’abord, leur multidisciplinarité, leur transversalité, n’intéresse pas les expertises en silo validées par l’administration et récipiendaires de budgets. Ensuite, leur description des réalités du terrain dérange en cela qu’elle révèle des variations et des réalités qui n’entrent ni dans les catégories de l’Université ni dans celles de l’administration centrale. Pire : ses constats factuels et étayés, invalident le dogme de l’uniformité culturelle nationale pour qui diversité et spécificité confinent à la haute trahison. Enfin, dans son approche pragmatique, ascendante, l’école des mots et des choses ne valide pas l’approche descendante des néologismes & théories de ces grands penseurs.

C’est ainsi qu’un pan considérable de notre patrimoine immatériel nous échappe : parce qu’il est à la fois allemand, variationniste, procède de l’enquête de terrain, échappe à l’enfermement des expertises et des spécialités.

Fritz Krüger à l’issue de la seconde guerre mondiale, dut s’exiler à l’université de Cuyo en Argentine, d’où il poursuivit son œuvre jusqu’à ses derniers jours.

Quelques études :

-

- BERGMANN, Werner. Studien zur volkstümlichen Kultur im Grenzgebiet von Hocharagon und Navarra mit 5 Abbildungen, 9 Tafeln und einer Übersichtskarte, 1934

- BRELIE, Hans Joachim von der. Haus und Hof in den französischen Zentralpyrenäen, HSVKR 1937

- BRINKMANN, Walter. Bienenstock und Bienenstand in den romanischen Ländern. 1938

- BROMBERGER, Christian. Un demi-siècle après… Redécouvrir les travaux de l’école romaniste de Hambourg

- BRUNHES, Jean. Géographie humaine de la France, 1920

- CHMELICEK, Hans. Die Gerundialumschreibung im Altspanischen zum Ausdruck von Aktionsarten, Hamburger Studien zu VKR 1930

- DEFFONTAINES, Pierre. Les hommes et leurs travaux dans les pays de la Moyenne-Garonne (Agenais, Bas-Quercy), 1932.

- DORNHEIM, Alfred, Die bâuerliche Sachkultur im Gebiet der oberen Ardèche

- FAHRHOLZ, Günther. Wohnen und Wirtschaft im Bergland der oberen Ariège : Sach- und Wortkundliches aus den Pyrenäen. 1931

- GIESE, Wilhelm. Über das Haus des Cantal. Volkstum und Kultur der Romanen 2 1929-1930 pp. 329-341

- GIESE, Wilhelm. Beiträge zur volkstümlichen Siedlung und Wirtschaft in den Monts d’Arrée (Basse Bretagne). VKR Jahrgang 4, 1931. [NDLR : exceptionnellement, un texte bien loin de l’Occitanie]

- HEYNS, Karl. Wohnkultur Alp- und forstwirtschaft im hochtal der Garonne. Hamburger Studien zu Volkstum und Kultur des Romanen n°22. 1938

- Compte rendu de ROHLFS, Le-gascon. Par Fritz KRUGER, VKR 8, 1935. pp 346-354

- KRÜGER, Fritz. Alte Erntegeräte in der Romania. Estudis Romanics II. Barcelona, Institut d`estudis Catalans, 1949-1950. 1949

- KRÜGER, Fritz. Géographie des traditions populaires en France, Mendoza, 1950_ocr

- KRÜGER, Fritz. Géographie des traditions populaires en France, Album-Annexes. Mendoza, 1950_ocr

- KRÜGER, Fritz. Portugiesische Konversations-Grammatik [Hauptbd.] Hamburger Studien zu VKR 1939

- KRÜGER, Fritz. Sach- und Wortkundliches vom Wasser in den Pyrenäen. VKR 1929-1930. pp. 139-243_OCR

- Krüger, Fritz. Tradition und Kulturwandlungen in Westfrankreich, 1951. 42 p

- Krüger, Fritz. Worfeln und Verwandtes in den Pyrenäen. Misc. Filol.1929

- KRÜGER, Fritz. Die Hochpyrenäen

- Lire ici un extrait en espagnol issu des éditions Garsineu, Diputacion général de Huesca et de Aragon l’ont traduit en espagnol et publié en 6 tomes. Los Altos Pirineos. Traducció de Xavier CAMPILLO. Pròleg de Ramona VIOLANT i RIBERA. Presentació de Francesc PRATS. Nota biogràfica de Fritz Krüger i bibliografia d’Artur QUINTANA. Tremp, Garsineu Edicions / Diputación General de Aragón / Diputación Provincial de Huesca, 17×24 cms.

- Vol. I. Primera parte. Comarcas, casa y hacienda. XXX + 279 páginas + 33 láminas con 132 imágenes en blanco y negro.

- Vol. I. Segunda parte. Comarcas, casa y hacienda. 456 páginas + 13 láminas con 54 imágenes en blanco y negro.

- Vol. II. Cultura pastoril. 94 páginas + 4 láminas con 16 imágenes en blanco y negro.

- Vol. III. Primera parte. Las labores del campo. Transporte y medios de comunicación. 186 páginas + 23 láminas con 89 imágenes en blanco y negro.

- Vol. III. Segunda parte. Las labores del campo. Economía agraria. 420 páginas + 17 láminas con 68 imágenes en blanco y negro.

- Vol. IV. Manufacturas caseras, indumentaria, industrias. 202 páginas + 7 láminas con 38 imágenes en blanco y negro.

- Lire ici un extrait en espagnol issu des éditions Garsineu, Diputacion général de Huesca et de Aragon l’ont traduit en espagnol et publié en 6 tomes. Los Altos Pirineos. Traducció de Xavier CAMPILLO. Pròleg de Ramona VIOLANT i RIBERA. Presentació de Francesc PRATS. Nota biogràfica de Fritz Krüger i bibliografia d’Artur QUINTANA. Tremp, Garsineu Edicions / Diputación General de Aragón / Diputación Provincial de Huesca, 17×24 cms.

- Version originale en allemand :

- Teil A. Landschaften, Haus und Hof.

- Band I. 4, XVII, 238 pp. Con 6 lÁminas, 132 fotograbados y 1 mapa. Hamburgo, 1936

- Band II, 1939

- Teil B: Hirtenkultur, Hamburg 1935, und in: Volkstum und Kultur der Romanen 8 (1935) 1-103.

- Teil C: Ländliche Arbeit, 2 Bde.,

- Band. 1: Transport und Transportgeräte, Hamburg 1936,

- Band. 2: Getreide – Heuernte – Bienenwohnung – Wein- und Oelbereitung, Hamburg 1939.

- Teil D 1 & 2 : Hausindustrie – Tracht – Gewerbe

- Teil E : Bibliographie, Sachverzeichnis, Wortverzeichnis : introuvable, non-traduit en Espagnol. Toute personne qui dispose de ce texte est cordialement invitée à en transmettre une copie à : fdinguirard[_@_]yahoo[.]fr

- Recension : OROZ, Rodolfo. (2018). Fritz Krüger, Die Hochpyrenäen: A Landschaften, haus und hof. Band I. 4, XVII, 238 pp. con 6 láminas, 132 fotograbados y 1 mapa. Hamburgo, 1936. Friederichsen de Gryter y Co.. Boletín de Filología, 2(2 y 3), pp. 376. Consultado de https://boletinfilologia.uchile.cl/index.php/BDF/article/view/50964/53391

- Teil A. Landschaften, Haus und Hof.

- KRÜGER, Fritz. Las Brañas. VKR 16, 1944. pp. 158-203

- KRÜGER, Fritz. Sprachgeographische : Untersuchungen in Languedoc und Roussillon publicat a Revue de dialectologie romane

- KRÜGER, Fritz. El léxico rural del Noroeste ibérico. Traducción de Emilio Lorenzo y Criado [copie locale]

- KRÜGER, Fritz. El dialecto de San Ciprián de Sanabria : monografía leonesa

- KRÜGER, Fritz. Mezcla de dialectos. Homenaje ofrecido a Menéndez Pidal miscelánea de estudios lingüísticos, 1932

- Lefebvre, Théodore. Les Modes de vie dans les Pyrénées atlantiques orientales, avec 152 figures et 34 planches hors texte [Thèse présentée pour le doctorat à la Faculté des lettres de l’Université de Paris], Paris – Courtrai (Belgique) Armand Colin – impr. Casterman 1933 – 1933 777 p. 152 figures en noir dans le texte, 34 planches dépliante dont une grande carte en couleurs « in fine », sources et bibliographie pages 717-742, avec un feuillet d’errata in-8 Broché, couverture verte de l’éditeur.

- LUCAS BEYER, Lotte. Der Waldbauer in den Landes der Gascogne – Haus, Arbeit und Familie

- MEYER, Hans. [Teil 1/2] Bäuerliches Hauswesen im Gebiete zwischen Toulouse und Cahors. VKR 5. pp. 317-371

- MEYER, Hans. [Teil 2/2] Baüerliches Hauswesen im Gebiete zwischen Toulouse und Cahors (Vortsetzung). VKR 6. 1933. pp. 27-135.

- Meyer-Lübke, Wilhelm. Einführung in das Studium der romanischen Sprachwissenschaft. 1901

- Rauhut, F. Vom Alter der heutigen französischen Sprechmelodie. VKR 14, 1941. pp. 1-21

- SCHIER, Bruno. Der Bienenstand in Mitteleuropa. Zur Einführung in die Frage 194 des Atlas der deutschen Volkskunde. 1938

- SCHMOLKE, Walter. Transport und Transportgeräte in den französischen Zentralpyrenäen, 1938

- SORRE, Maximilien. Les Pyrénées méditerranéennes. Étude de géographie biologique. Paris, A. Colin, 1913, in-8, 508 p., 41 fig., 11 pl. et 1 carte en couleur hors texte.

- JAN, EDUARD von. Der Camargue-Stier in Spiel und Dichtung der Provence. VKR 14, 1941. pp. 22-48_OCR

- JAN, EDUARD von. Die Heiligen Marien vom Meer. VKR 2. 1929-1930. pp. 1-19_OCR

1970-1975 – Identités : démarcations linguistiques et rattachement administratif

Ressources audio qui illustrent les éléments constitutifs du sentiment d’identité des habitants du Ger. Une identité inclusive, puisque on fréquente voire se marie avec « alter ». Une identité plurielle, constituée d’éléments de démarcation et d’éléments communs, de faits linguistiques – phonologie et lexique donnant lieu à divers calembours et traits d’humour – comme d’enjeux économiques liés notamment à l’exploitation forestière, ou de rattachement administratif.

Sont également proposés ici sous le titre « Wörter und sachen« , une collection d’enregistrements de locuteurs habitant Ger-de-Boutx : les descriptions qu’ils procurent de leur lexique familier, phonologie comprise, sont autant d’éléments constitutifs de leur communauté langagière.

Les batailles de la haute vallée du Ger

Blessejar ou le fait de prononcer SH les S / ç

Différences entre patois de la haute vallée du Ger

Le double N - Nati et Vati tot es parenti

30sub Nati et Vati

Différences entre patois voisins - la pelle à feu etc.

Patois, différentes prononciations

Patois, mariage et métissage

Patois, les surnoms patronymiques

Patois, différenciation lexique onomastique phonologie

52 Les uns disent des autres (en gascon)

Enquête en démarcation géographique, procès avorté.

Cartographie linguistique et démarcation du patois de l'Ariège

Démarcation géog. et affinités électives

28 Spécificités du patois du Soulegna

30 Différences entre patois

28 Différences entre patois

Patois, différenciation lexique onomastique phonologie

Patois, différentes prononciations

Différences entre patois voisins - la pelle à feu etc.

Différences entre patois voisins - Venir etc

Jou vs Jo

Détresse de rattachement administratif 2

Détresse de rattachement administratif 1

31 Explic. diff. patois Couserans Comminges par l'influence des eveques Pamiers St B de C

Jurons commingeois de Ger de Boutx

Wôrter und sachen bols, lait et couteaux

Wôrter und sachen et procédés artisanaux - Baratte, bidon de lait, mastic étanche

Wörter und Sachen - Cuisine et fromage

Wörter und Sachen - Autour de la cheminée

Wörter und Sachen - Autour de la cheminée

Wörter und Sachen - la maison (suite)

Wörter und sachen autour du saucisson

Wörter und Sachen - Ger de Boutx - Thème de la maison

Wörter und Sachen - Ger de Boutx - Thème du grenier à foin

Wörter und Sachen - Ger de Boutx - Thème de la maison (suite)

Patois, Wörter und Sachen 1

Patois, Wörter und Sachen 2

Patois, Wörter und Sachen 3

Wörter und Sachen 4 - Alphonse XIII

1982 – Notes aquitaines

12 téléchargement(s)

Notes aquitaines. Via Domitia n° 27, pp. 55-70

Au sommaire de cet article :

1- Virgile de Toulouse et l’état linguistique de l’Aquitaine au VI° siècle

2- Le nom Comminges < Convenae et la phonologie de la langue des aquitains

3- Des basques au Val d’Aran ?

Résumé en version française plus bas, ici en occitan.

Convenae

Per jutjar de l’autenticitat de la forma latina CONVENAE, lo punt decisiu es dins los grops –nv- vs –mb-, saber se son tractats identicament o pas. Jean-Pierre Chambon e Yan Greub considèran que la confusion de –v- e de –b- (lo “betacisme” gascon) es precòça (Chambon & Greub 2002 p. 480) en s’apiejant justament sus las formas CONBENAS / COMBENAS portadas per de monedas merovingianas, qu’atestarián d’un passatge de v a b al sègle 6. E la forma CUMMONIGO d’una moneda del sègle 7 mostrariá que –mb- segondari (çò es eissit de –nv-) es tractat coma –mb- primari.

Lo lexic general del gascon suggerís lo contrari, çò es a saber que lo grop –nv- latin es tractat diferentament del grop –mb- ancian. Aital COMBA dona ben “coma”, e CAMBA dona “cama”, mas “invidia” dona “enveja” [embˈejo] (present tanben en toponimia) …Coneissi pas de formas gasconas del tipe *[emˈejo] ni “*comidar” per “convidar” o « *emèrs » per « envèrs »etc.

Lo lexic general del gascon suggerís doncas puslèu que lo betacisme es posterior a la reduccion de « mb » a « m » … e doncas relativement recent. Carolingian benlèu. Almens dins l’èst gascon (ont es pas generalizat : s’aplica pas entre vocalas « lavar » [lawˈa] e pas [labˈa] coma en Bearn, e mai qualque còp s’aplica pas après consonanta « mauva » < MALVA se pronóncia [mawwo] dins de punts ALF de Gerç, Òut e Garona e Tarn e Garona) .

Invèrsament, l’idèa d’un betacisme (relativament) recent plaideja per considerar que CONVENAE es una aproximacion/interpretacion latina coma o pausava Jean-Claude Dinguirard e que la forma reala èra COMBENAE. Explica dirèctament las notacions merovingianas ancianas qu’an –b-, e explica mai lo tractament per simplificacion –mb > -m- coma dins CUMBA > “comba”… e non pas la conservacion coma dins INVIDIA > “enveja”. E explica doncas perqué avèm “Comenge” e non pas “*Convenge”).

ALF = Jules Gilliéron et Edmond Edmont 1902-1920 Atlas Linguistique de la France, Macon: Protat.

Pour accepter ou non l’authenticité de la forma latine CONVENAE, le point décisif se trouve dans le traitement des groupes –nv- vs –mb-. Il s’agit de savoir s’ils sont traités identiquement ou pas. Jean-Pierre Chambon et Yan Greub considèrent que la confusion de –v- e de –b- (le fameux “bétacisme” gascon) est précoce (Chambon & Greub 2002 p. 480). Il s’appuient pour cela justement sur les formes CONBENAS / COMBENAS que portent des monnaies mérovingiennes, et qui attesteraient d’un passage de v à b au 6e siècle. Ils s’appuient aussi sur la forme CUMMONIGO qu’on lit sur une monnaie du 7e et qui montrerait elle que –mb- secondaire (c’est-à-dire issu de –nv-) est traité comme –mb- primari.

Le lexique général du gascon suggère le contraire, à savoir que lo grop –nv- latin es traité différemment du groupe –mb- ancien. Ainsi CUMBA donne bien “coma” ‘vallon’, et CAMBA “cama” ‘jambe, mais INVIDIA donne “enveja” [embˈejo] ‘envie’ (présent aussi en toponymie) … Je ne connais pas de formes gasconnes du type *[emˈejo] ni “*comidar” pour “convidar” ‘inviter’ ou « *emèrs » pour « envèrs » ‘inverse, contraire’ etc.

Le lexique général du gascon suggère donc plutôt que le bétacisme est posterieur à la réduction de « mb » a « m » … et de ce fait relativement récent. Carolingien peutèêtre. Du moins dans l’est gascon (où il n’est pas généralisé : il ne s’applique pas entre voyelles « lavar » ‘laver’ est [lawˈa] et non [laβˈa] coma en Bearn, et même parfois non plus après consonne : « mauva » ‘mauve’ < MALVA se prononce [mˈawwo] dans quelques points ALF du Gers, du Lot-et-Garonne et du Tarn-et-Garonne.

Inversement, l’idée d’un bétacisme (relativement) récent plaide pour considérer que CONVENAE est bien une approximation/interprétation latine pour COMBENAE comme le posait Jean-Claude Dinguirard et que la forme réelle était COMBENAE. Cette hypothèse explique directement les notations merovingiennes anciennes qui ont –b-, ainsi que le traitement par simplification –mb > -m- coma dins CUMBA > “comba”… au lieu de la conservation suivie de bétacisme comme dins INVIDIA > “enveja”. Cela explique donc que jous avons une forme “Comenge” ‘Comminges’ et non pas “*Convenge”).

Références

Patrick SAUZET, linguiste Occitan

Note de l’éditeur : L’auteur nous révèle en marge de cet article de fond, quelques éléments fondateurs de sa manière de travailler : « Une fois de plus, il convient sans doute d’humilier la linguistique aux faits » (p. 62) qui nous renvoie à l’ars difficilima nesciendi cher aux disciples de Jean Séguy et « (…) par le langage, on se fait déjà une idée de l’homme. On ne sort jamais de l’ethnolinguistique… ».

Références secondaires

1981 – Ethnophonologie du h gascon

7 téléchargement(s)

Pour l’auteur, le h gascon, « Rastignac phonologique », présente tous les syndromes du phonème non-intégré, occupe tous les espaces laissés vacants, se substitue à n’importe quelle consonne. En Gascon, le h joue le rôle de degré zéro de la Consonne, et ce de manière persistante voire démarcative du dialecte.

- « Lo no es bon Guasconet

- se no sabe dezi

- Higue, hogue, hagasset »

Proverbe cité par Leroux de Lincy, I, p. 349

Pour une ethno-phonologie : le cas du h gascon. Via Domitia n° 23, pp. 41-54

Lire aussi 1976 ; Note sur le [Ɛ-] / ts gascon et 1978 : La désinence [-w] de la 5° personne en gascon.

Références secondaires

1978 – La désinence [-w] de la 5° personne en gascon

6 téléchargement(s)

Phonologie. La désinence [-w] de la 5° personne en gascon, Via Domitia n° 20-21, pp. 31-45.

Phonologie. La désinence [-w] de la 5° personne en gascon, Via Domitia n° 20-21, pp. 31-45.

Lire aussi 1976 ; Note sur le [Ɛ-] / ts gascon et 1981 : Ethnophonologie du h gascon

Pour l’auteur, l’emprunt d’un morphème est chose rare et l’emprunt d’une désinence verbale, chose inouïe : la théorie du [-w] gascon (du haut Couserans) emprunté au catalan ne tient donc pas…

Références secondaires

- Carrera, Aïtor. 2023. Petit atles lingüístic de la Vall d'Aran

- 2014. Occitània en Catalonha: de tempses novèls, de novèlas perspectivas : actes de l'XIen Congrès de l'Associacion Internacionala d'Estudis Occitans. – Primièra edicion. – (Biblioteca técnica de política lingüística ; 21. Documents occitans) Recull de les actes del congrès, celebrat a Lleida del 16 al 21 de juny de 2014. – Bibliografia. – Textos en occità, català, castellà, francès, italià i anglès ISBN 9788439395676

- 2011. F. Biu. Thèse.

- Thomas Field, University of Maryland Baltimore County. La désinence de la personne 5 en gascon pyrénéen

1976 – Note sur le [Ɛ-] / ts gascon

6 téléchargement(s)

Cet article procède à une analyse phonologique comparative des lexiques Allibert (Dictionnaire occitan-français. Toulouse, 1966) et Palay (Dictionnaire du béarnais et du gascon modernes. Paris, 1961.) pour ce qui concerne les mots commençant par [Ɛ-] et dont la réalisation dans le dia-système gascon, peut être en [Ɛ], [éƐ] ou [iƐ], voire [aƐ].

Cet article procède à une analyse phonologique comparative des lexiques Allibert (Dictionnaire occitan-français. Toulouse, 1966) et Palay (Dictionnaire du béarnais et du gascon modernes. Paris, 1961.) pour ce qui concerne les mots commençant par [Ɛ-] et dont la réalisation dans le dia-système gascon, peut être en [Ɛ], [éƐ] ou [iƐ], voire [aƐ].

Ce trait démarcatif du gascon par rapport à l’occitan, qui offre au [Ɛ-] de s’épauler d’une prothèse vocalique, éclaire peut-être la forme canonique de la syllabe initiale en aquitain pré-roman.

Lire aussi 1978 : La désinence [-w] de la 5° personne en gascon et 1981 : Ethnophonologie du h gascon

1972 – De quelques tendances dans la répartition des suffixes ethniques -ais et -ois

2 téléchargement(s)

Les deux suffixes -ais et -ois sont les variantes d’un morphème unique. Leur répartition ici analysée de manière quantitative, n’est – très probablement – pas aléatoire. Plusieurs hypothèses sont proposées.

Les deux suffixes -ais et -ois sont les variantes d’un morphème unique. Leur répartition ici analysée de manière quantitative, n’est – très probablement – pas aléatoire. Plusieurs hypothèses sont proposées.

Mots clé : phonétique ; phonologie ; morphologie ; ethnolinguistique ; étiologie ; linguistique ; ethnolinguistique

Références secondaires

Jean-Léo Léonard, sociolinguiste et dialectologue

Jean Léo Léonard est depuis septembre 2019 professeur des universités (PU) en anthropologie du langage et de didactique des langues à l’Université de Montpellier Paul-Valéry (UMPV), laboratoire Dipralang (EA 739). Membre honoraire de l’IUF (projet MAmP 2009-2014), ex-PU à Sorbonne Université (2014-19) en linguistique générale et typologie linguistique.

Jean Léo Léonard est depuis septembre 2019 professeur des universités (PU) en anthropologie du langage et de didactique des langues à l’Université de Montpellier Paul-Valéry (UMPV), laboratoire Dipralang (EA 739). Membre honoraire de l’IUF (projet MAmP 2009-2014), ex-PU à Sorbonne Université (2014-19) en linguistique générale et typologie linguistique.

Linguiste généraliste, typologue et sociolinguiste avec une expérience de diverses langues non indo-européennes : ouraliennes, méso-américaines, caucasiques (kartvéliennes et circasiennes), quechua-aymara, etc., sa recherche en dialectologie romane en particulier s’est étendue du poitevin-saintongeais et des langues ou variétés d’oïl au diasystème occitan, avec des applications dialectométriques à l’aide de la base de données THESOC (en collaboration avec Guylaine Brun-Trigaud). Il se consacre à la dialectologie générale, dans une perspective de typologie linguistique, et s’engage dans l’étude interdisciplinaire du contexte anthropologique de la diversité interne des langues. Initiant sa recherche avec une thèse sur la variation dialectale dans l’île de Noirmoutier, soutenue en 1991 à l’Université de Provence sous la direction de Jean-Claude Bouvier (et inspiré par Valeriu Rusu et Jean-Louis Fossat sur maints aspects de la dialectologie générale), il a développé la variante « toulousaine » de l’ethnolinguistique représentée par Dinguirard, Séguy, Ravier, Allières, Fossat. Cette approche se caractérise par une sensibilité à l’écologie des interactions et aux pressions sociolinguistiques qui influent sur les langues à travers la trame de leurs réseaux dialectaux, dans une perspective à la fois phénoménologique et quantitative. Sa contribution à la dialectométrie s’est réalisée dans le cadre des Systèmes Adaptatifs Dynamiques Complexes, avec des chercheurs de l’Institut de Biophysique de Tartu (Estonie) – National Institute of Chemical Physics and Biophysics (NICPB) -, en intégrant la cladistique aux côtés de Pierre Darlu (Inserm/CNRS). Il coordonne en 2025-26 le projet de mobilités franco-estonien PARROT Algorithmic Complexity in Comparative Gallo-Romance and Finnic Dialectology (ACCORD), en partenariat avec le NICPB de Tallinn, Estonie.

Distinctions :

- 2015-18 : Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherches (attribuée par le C.N.U., section 07)

- 2015 : Lauréat du prix Jean-Charles Perrot de l’Académie des Inscriptions et des Belles Lettres.

- Membre honoraire de l’Institut Universitaire de France, sur la base du projet I.U.F. réalisé durant la période 2009-2014 en dialectologie, sociolinguistique et typologie linguistique mésoaméricaine (cf. résumé et le rapport final du projet 2009-14).

Ses travaux sont disponibles en ligne sur HAL, notamment :

- 2024. Jean Léo Léonard. L’enquête sociophonétique de l’abbé Rousselot à Cellefrouin (1891) : un terrain pionnier en dialectologie sociale. Colloque anniversaire en hommage à l’abbé Rousselot : de la création au rayonnement de la phonétique expérimentale, Institut Catholique de Paris; Laboratoire de Phonétique et de Phonologie; La société Linguistique de Paris; Laboratoire CLESTHIA, Oct 2024, Paris, France. ⟨hal-04848667⟩ à partir de 2:5:18

- 2024. Language dynamics for dialect classification: a sketch in miniature. Dialectologia, 2024. https://doi.org/10.1344/dialectologia2024.2024.2

- 2024. Revisiting Southern Gallo-Romance from a complexity theory standpoint: Occitan. Frontiers in Complex Systems, 2. https://doi.org/10.3389/fcpxs.2024.1429114

- 2024. Jean Léo Léonard, Guylaine Brun-Trigaud. Questions d’aréologie occitane. Le « Gradient de Gasconité » revisité. Marcia dos Santos Machado Vieira; Vanessa Mireiles. Diversité et stabilité dans les langues romanes/Diversidade e estabilidade em línguas românicas, Pimenta Cultural, pp.103-164, 2024, 9786559399529. ⟨hal-04843069⟩

- 2024. Jean Léo Léonard. Divisions dialectales, frontières et transitions en domaine occitan : validation et vicariance dialectométriques (THESOC). Journée d’études Corpus et méthodes pour l’étude de la variation dans l’espace francophone et au-delà (CoMeVar), Diwersy Sascha, Nov 2024, Montpellier, France. ⟨hal-04848698⟩

- 2023. Jean Léo Léonard. Passeurs de langue virtuoses : une étude de cas poitevine

(Noirmoutier, France). Transmissions : Langues, arts et cultures au cœur

des enjeux du développement durable. Actes du 3e congrès du réseau international Poclande. Volume I, 2025-4, Collection Plurilinguisme, pp. 15-29. - 2023. Jean Léo Léonard, Rose-Marie Volle. La citoyenneté : un « commun » en évolution dans les textes de référence de l’Éducation Nationale et les débats parlementaires depuis 1789 ?. Colloque interdisciplinaire Commun(s), projet HUMANENVI, Université Paul-Valéry Montpellier 3, Jun 2023, Montpellier, France. ⟨hal-04848541⟩

- 2023. Jean Léo Léonard, Guylaine Brun-Trigaud, Grégory Gélebert. Retour de la Dauna à… Le « paysage dialectal » des landes gasconnes revisitées. De patois à éradiquer à langue de création artistique: avatars et représentations de l’occitan dans l’histoire, Agresti, Giovanni, Feb 2023, Bordeaux (Gironde), France. ⟨hal-04054509⟩

- 2023. Avec Laurent Alibert. Les versions occitanes de T301A au regard de traditions exogènes : entre universaux, tamis culturels et effets structuraux inducteurs

- 2023. Jean Léo Léonard, Grégory Gélebert. Gnose de Théobald Lalanne, dialectométrie et complexité. LHUMAINE, 2023, Langage et pensée complexe, Langage et pensée complexe (2), pp.1 – 31. ⟨hal-04146688⟩

- 2023. Jean Léo Léonard, Guylaine Brun-Trigaud. Dialecte vs endémisme ; modalité vs transition : binômes empiriques et conceptuels en aréologie occitane. La preuve par le gascon. 3e colloque international VariaR – Variation dans les langues romanes, Université Montpellier 3, Jun 2023, Montpellier, France. ⟨halshs-04410344⟩

- Jean Léo Léonard, Louise Albinet. Ecologie linguistique des milieux littoraux. séminaire Oceania, Cyrille Bertelle au nom de PRSH, SFLog et l’ISCN, Jul 2023, Le Havre, France. ⟨hal-04229391⟩

- Jean Léo Léonard, Guylaine Brun-Trigaud, Flore Picard, Louise Albinet. Revisiting Southern Gallo-Romance from a Complexity Theory viewpoint: Occitan (Southern Gallo-Romance). Complexity in Language Variation and Change (COMPILA 2023), University of Tokyo, Aug 2023, Tokyo, Japan. ⟨halshs-04410393⟩

- 2022. Jean Léo Léonard. Dialectométrie grande et petite. Séminaire du GEHLF : Groupe d’étude en histoire de la langue française, UFR de langue française, Sorbonne Université, Prof. Gilles Siouffi, Feb 2022, Paris, France. ⟨hal-04053026⟩ – Vidéo sur Youtube

- Jean Léo Léonard, Souleymane Dembele. La dialectométrie par distance d’édition. 2ème e-journée internationale d’études et de réflexions Intradisciplinarités et interdisciplinarités de faits linguistiques, L’institut de Linguistique Appliquée (ILA) en partenariat avec le LADYLAD, Nov 2022, Abidjan, France. ⟨hal-04068419⟩

- 2022. Jean Léo Léonard, Guylaine Brun-Trigaud, Flore Picard. Explorations dialectométriques pour le Manuel de linguistique occitane, édité par Louise Esher et Jean Sibille aux éditions Mouton de Gruyter (chapitre 17. « Atlas linguistiques et perspectives dialectométriques »). Séminaire du LLACS, Université Paul-Valéry Montpellier 3; ReSo (Recherches sur les Suds et les Orients), Sep 2022, Montpellier, France. ⟨hal-04848800⟩

- Jean Léo Léonard. L’ombre de l’éolienne ou le territoire et son double… Face à ‘Notre bouche’. 5e édition du Colloque International « Langue et territoire », Pivot, Bénédicte, Jun 2021, Université Paul-Valéry Montpellier 3, France. ⟨hal-04081734⟩

- 2020. Actualité de la pensée de Georges Millardet en linguistique et dialectologie romanes à travers sa contribution à la RLaR. RLaR, Tome CXXIV n°1, pp. 77-110

- Jean Léo Léonard, Karla Janiré Avilés González. Les “communautés invisibles”. Guyot, Jacques. Cultures de Résistance, Peuples et Langues minorisés, Presses des Mines, pp.247-264, 2020, 978-2-35671-588-3. ⟨hal-04046123⟩

- Jean Léo Léonard. Complexité et dialectologie quantitative et qualitative. Complexité des structures et des systèmes linguistiques : le cas des langues romanes, 2019, Sophia (Bulgaria), Bulgarie. pp.123-164. ⟨hal-04066894⟩

- 2019. Jean Léo Léonard, Karla Janiré Avilés González. Didactique des » langues en danger « Recherche-action en dialectologie sociale. Michel Houdiard, 2019, Linguistique formelle et dialectologie sociale, Jean Léo Léonard, 978-2-35692-177-2. ⟨hal-04046117⟩

- 2019. Jean Léo Léonard. De Terracher, Rousselot et Gauchat à Labov. 1er Congrès Mondial des Chercheurs Francophones, Jun 2019, Legon (Accra), Ghana. pp.49-64. ⟨hal-04051473⟩

- Jean Léo Léonard, Karla Janiré Avilés González. Didactique des « langues en danger » Recherche-action en dialectologie sociale. Michel Houdiard, 2019, Linguistique formelle et dialectologie sociale, Jean Léo Léonard, 978-2-35692-177-2. ⟨hal-04046117⟩

Théobald Lalanne (1880 – 1952)

MàJ 22.09.2024.

Je dédie cet article à Guylaine Brun–Trigaud, ingénieure CNRS, et au professeur Jean Leo Léonard qui le premier, m’a donné à lire « l’indépendance des aires linguistiques… », à la famille de l’abbé Théobald, que je remercie vivement pour les photos, les textes, le contact. J’attends avec impatience la publication des travaux de Guylaine Brun-Trigaud et de Jean-Léo Léonard, assurément un regard neuf sur les travaux précurseurs de Lalanne. Un regard éclairé par un demi-siècle de dialectométrie et de dialectologie, des analyses étayées grâce aux outils informatiques modernes et aux données des 6 volumes de l’ALG dont Lalanne n’a connu que les 3 premiers.

L’Abbé Théobald Lalanne est né le 10 février 1880 à Labatut-Pouillon (Landes). Il entre dans la Congrégation de la Mission le 30 septembre 1899, à Dax où il sera ordonné prêtre le 17 juin 1905. Il est placé au Chili en 1905 puis au Pérou en 1909 avant d’être mobilisé en 1915. En 1919, il est placé au Berceau de Saint Vincent de Paul, où il enseigne la rhétorique et le latin. Il décède le 29 novembre 1952.

Il côtoie Henri Petitmangin : Le vocabulaire latin que publie Lalanne en 1934 est établi d’après les exercices latins de Petitmangin. Ce dernier publiera une recension des Exercices sur le vocabulaire hispano-latin de Lalanne, en 1936 dans Enseignement Chrétien et Studia, revue où l’un et l’autre publient.

Lalanne côtoie également Jean Bouzet qui le recommande à Dauzat e qualité d’enquêteur pour le NALF. Albert Dauzat dira n’avoir jamais vu d’homme plus doué, plus intuitif, plus ingénieux et plus travailleur que l’abbé Lalanne [1].

Sur le plan littéraire et peut-être pédagogique, c’est avec « Théophraste à Lilliput. Croquis pédagogiques. Saint Vincent de Paul. Librairie Benesse. s.d. (1941), 112 p. 14 x 22,5. » que Lalanne signe en 1941 un roman qui sera primé par l’Académie Française (prix littéraire Montyon en 1942). Ce recueil de portraits d’élèves est une satire joyeuse, sans concessions mais emplie de bienveillance.

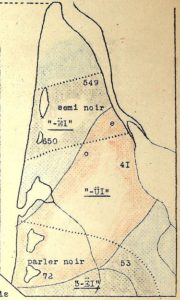

Lalanne, enquêteur linguistique en Gascogne Maritime pour l’Atlas linguistique et ethnographique de la Gascogne, ne trouve pas de prime abord les limites dialectales auxquelles il s’attend de par ses connaissances. Soucieux d’écarter le biais cognitif de confirmation, il se refuse à altérer ses relevés d’enquête et opère un revirement dans son approche. Au lieu de s’intéresser aux mots communs entre points d’enquêtes, il quantifie les différences linguistiques entre points d’enquêtes et ce faisant, invente et développe les fondements conceptuels et théoriques de la dialectométrie, un outil d’aréologie linguistique quantitative que Séguy développera dans l’ALG VI jusqu’à produire la carte des gradients de gasconité.

Sur le plan linguistique et peut-être du roman policier, Lalanne publie en 1949 l’ « indépendance des aires linguistiques en Gascogne maritime ». Au volant de sa Simca, généreusement doté en alcools et cigares à délier les langues locales, il sillonne sa Gascogne Maritime pour recueillir des faits de langue. La compilation de ses notes sous forme de cartes géolinguistiques, confond tout ce qu’il tenait pour acquis : les zones dialectales homogènes ne correspondent ni aux « pays » ni d’ailleurs… à rien ou presque. Aucun ne se manifeste sous la forme d’une aire confirmée par de confortables bourrelets d’isoglosses. Ni le lexique, ni la phonologie en renfort ne lui permettent d’établir une carte des dialectes. L’enquêteur-inspecteur prend grand soin de ne pas altérer les indices collectés sur la scène linguistique. N’ayant pas réussi à partir de l’amoncellement de traits communs à faire émerger quelque région connue, il inverse l’approche. Ayant sélectionné quelques traits caractéristiques du béarnais, il trace à partir des réponses à son questionnaire, la carte de ce dialecte. Mais c’est l’échec, certaines caractéristiques ne recouvrent pas la totalité de l’aire, tandis que d’autres la débordent. Lalanne opère alors un ultime renversement de perspective : il compte les différences entre les points d’enquête consécutifs sur son territoire… un nombre sensiblement constant apparait ! Formé aux mathématiques, il comprend qu’il a enfin saisi une « fonction » linguistique, le graal

Sur le plan linguistique et peut-être du roman policier, Lalanne publie en 1949 l’ « indépendance des aires linguistiques en Gascogne maritime ». Au volant de sa Simca, généreusement doté en alcools et cigares à délier les langues locales, il sillonne sa Gascogne Maritime pour recueillir des faits de langue. La compilation de ses notes sous forme de cartes géolinguistiques, confond tout ce qu’il tenait pour acquis : les zones dialectales homogènes ne correspondent ni aux « pays » ni d’ailleurs… à rien ou presque. Aucun ne se manifeste sous la forme d’une aire confirmée par de confortables bourrelets d’isoglosses. Ni le lexique, ni la phonologie en renfort ne lui permettent d’établir une carte des dialectes. L’enquêteur-inspecteur prend grand soin de ne pas altérer les indices collectés sur la scène linguistique. N’ayant pas réussi à partir de l’amoncellement de traits communs à faire émerger quelque région connue, il inverse l’approche. Ayant sélectionné quelques traits caractéristiques du béarnais, il trace à partir des réponses à son questionnaire, la carte de ce dialecte. Mais c’est l’échec, certaines caractéristiques ne recouvrent pas la totalité de l’aire, tandis que d’autres la débordent. Lalanne opère alors un ultime renversement de perspective : il compte les différences entre les points d’enquête consécutifs sur son territoire… un nombre sensiblement constant apparait ! Formé aux mathématiques, il comprend qu’il a enfin saisi une « fonction » linguistique, le graal  de la mise en équation, la pierre philosophale qui transformera la science molle – qualitative – en science dure et quantitative. Des chiffres ! Enfin !

de la mise en équation, la pierre philosophale qui transformera la science molle – qualitative – en science dure et quantitative. Des chiffres ! Enfin !

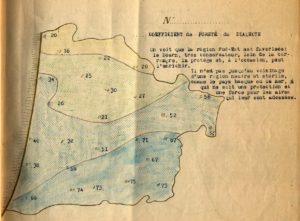

Jean-Louis Fossat attribue à Lalanne l’invention de la dialectométrie, en avance sur Séguy. On trouve en effet dans les carnets de Lalanne – carte 161 et carte 162 empruntées sur Occiton, le site du même Fosssat – l’idée originelle d’un coefficient de pureté du dialecte, étrangement similaire au gradient de gasconité de l’ALG VI.

Pour l’anecdote et pour l’ami des animaux, les enquêtes de Lalanne ont révélé la présence d’un auzèt tin̲’ùs (graphie approximative) à Labastide-Clairence, une « donnée négative » qui contribue à l’enquête de Séguy sur les noms pré-latins des animaux en Gascogne ( 7° Congrès International de Linguistique Romane, Barcelone, 1953).

Références secondaires :

- [1] Brunet, Louis. Le père Lalanne, sosie de Cicéron (…), in Mission et charité, 15 juillet 1964 pp. 228 sqq

- Jean Séguy, « La dialectométrie dans l’Atlas linguistique de la Gascogne », Revue de linguistique romane, , p. 1–24

Principales sources d’information :

- Vie de Théobald Lalanne et photos portraits : famille Lalanne à Nouste 40300 Labatut

- Texte de M. Pédelucq : association Trait d’Union Histoire, Mairie de Labatut 40300, avec l’autorisation de la famille d’Albert Pédelucq à Lahire 40300 Labatut

- Louis Brunet in Mission et Charité du 15 juillet 1964

- Articles divers de Albert Dauzat et Jean Séguy

- Archives des Lazaristes, à Paris

- Site Occiton de JL Fossat

- Intervention du professeur Jean Léo Léonard – Université Paul Valéry / Montpellier 3 (UPVM), le 23 mars 2021 lors du colloque international VariaR à Montpellier

Bibliographie de l’abbé Théobald Lalanne :

- Vocabulaire grec. Classe de quatrième. — Berceau de Saint Vincent de Paul, s.d. (impression 1933) 60 p. 12 x 18.

- Vocabulaire latin, d’après les exercices latins de H. Petitmangin. Classes de 6ème et 5ème. Editions du Berceau de Saint-Vincent de Paul, s.d. (1933)

- Vocabulaire latin, d’après les exercices latins de H. Petitmangin. Classes de 6ème et 5ème. Paris, De Gigord, s.d. (1934) 68 p. 10,5 x 17,5 (sur Archive.org) et (sur Ethnolinguiste.org)

- Recensions :

- Ami du Clergé, 1934, pages jaunes, p. 382.

- Recensions :

- Exercices sur le vocabulaire hispano-latin (édition d’essai). — Saint Vincent de Paul, s.d. (impression 1935) 52 p. 11,5 x 18. Recension : Annales de la Congrégation de ta Mission, tome C.p. 1015 (1935) – Mes remerciements à François PIC pour cet introuvable.

- Note sur les « esdrùjulos » nominaux en espagnol, dans «Enseignement chrétien et studia», 1936-1937, tome 1, pp. 457-459.

- Projet d’une planétique, dans «Enseignement chrétien et studia». Décembre 1936, pp. 198-203.

- Avec Jean Bouzet. Du gascon au latin (origines latines du gascon), Saint Vincent de Paul, Librairie Benesse, 1937 84 p. 14 x 19.

- … une méthode pour trouver le mot latin correspondant à un mot gascon, une machine à fabriquer le gascon avant de le connaître, rendant sensible et agréable la relation du latin au gascon et au français.

- Recensions :

- La Croix, 25 décembre 1937.

- Reclams de Biéarn et Gascougne (Mgr Mathieu), 1938, n° 4 page 90.

- Ami du Clergé, 1938, pages jaunes, pp. 170 et 174.

- Mercure de France, 10 octobre 1938, pp. 214-210 (François-Paul Reynal)

- Annales de la Congrégation de la Mission, t. CIII (1938), p. 409.

- Guide des études occitanes, 1946, p. 109. Citation :

- (Du gascon au latin) expose le mécanisme du passage du latin au gascon : une remarquable étude phonétique et morphologique illustrée par un lexique étymologique de 2.500 mots (p. 54-81)

- Rapport moral de l’Amicale des Anciens du Berceau, 1936. Texte reproduit dans Annales de la Congrégation de la Mission, tome CII (1937), pp. 601-609

- Vocabulaire latin, d’après les exercices latins de H. Petitmangin. Classes de 6ème et 5ème. 3e édition augmentée de nouveaux exercices et d’un index alphabétique. Paris, De Gigord, s.d. (1938). [notice BnF]

- Vocabulaire latin, d’après les exercices latins de H. Petitmangin. Classes de 6ème et 5ème. 4e édition augmentée de nouveaux exercices et d’un index alphabétique. Paris, De Gigord, s.d. (1938). 95 pages.

- Manuel hispano-latin. Paris, De Gigord, 1938, 36 p. 14 x 18.

- Rapport moral. Amicale des anciens du Berceau, 12 juillet 1938. Texte reproduit dans Annales de la Congrégation de la Mission, t. CIV (1939), pp. 443-447.

- Grammaire espagnole complète, avec exercices. Paris, de Gigord, 1938, 150 p. 14 x 18.

- Lalanne, Théobald. 1940. Commune de Heugas. MUCEM, MS.44.862

- Monsieur Joseph Praneuf, dans « Semaine religieuse d’Aire et de Dax », 25 avril 1941, pp. 108-109.

- Texte reproduit dans «Annales de la Congrégation de la Mission» t. CV (1940) p. 351-353.

- Théophraste à Lilliput. Croquis pédagogiques. Saint Vincent de Paul. Librairie Benesse. s.d. (1941), 112 p. 14 x 22,5. [notices BnF]

- Le deuxième voyage de Théophraste à Lilliput. Croquis pédagogiques. Saint-Vincent de Paul. Librairie Benesse. s.d. (1942), 136 p. 14 x 22,5.

- Le Troisième voyage de Théophraste à Lilliput. Croquis pédagogiques. Saint Vincent de Paul. Librairie Benesse, 1942, 160 p. 14 x 22,5.

- Le dernier voyage de Théophraste à Lilliput. Essai de pédagogie satirique. Saint Vincent de Paul. Chez l’auteur, 1944, 242 p. + appendice XVI p. 13 x 20. Lettre de Son Excellence Mgr R. Beaussarl

- Théophraste à Lilliput. Saint Vincent de Paul, chez l’auteur, 1944, 242 p. Dédicace à Léon Bérard. [Extrait disponible dans Gallica] – [réédition numérique FeniXX].

- Théophraste à Lilliput. Paris. De Gigord, 1945, 242 p. 7e édition. Ouvrage couronné par l’Académie française.

- Picrate s’attendrit. L’éducateur apôtre, 45e année (Nouvelle série), n° 1, page 8, Janvier 1945 (probablement un extrait de Théophraste à Lilliput)

- Nos enquêtes pour l’atlas linguistique. L’enquête dans les Landes, dans Le Français Moderne. Paris, avril 1947, pp. 105-121.

- Enquêteur principal des 3 premiers volumes (sur 6) de l’Atlas linguistique et ethnographique de la Gascogne, collaborateur auprès de Jean Séguy

- L’indépendance des aires linguistiques en Gascogne maritime. Berceau de Saint Vincent de Paul, chez l’auteur, s.d. (1949) 64 + XIV p. 21 x 27.

- Réédition en 2020 sous le titre : Atlas du vocabulaire gascon de Théobald Lalanne, 2020, par l’Association Trait d’union de Labatut, en vente au prix de 17 euros = 12 euros + 5 euros de frais de port, règlement par chèque à l’ordre de : Trait d’Union Labatut, à adresser à Kakine Labat, 6, rue des Pyrénées 40990 – Saint-Paul lès Dax.

- Recensions :

- Vox romanica (Zurich), mai 1950, pp. 292-301 : CR de Jacob Jud [lien vers la revue].

- Le Français Moderne, janvier 1950, pp. 311-313 (Albert Dauzat).

- Annales du midi, janvier 1950, pp. 85-89 (J. Séguy).

- Dauzat Albert, Wagner Robert-Léon, Guillaume G. Développement moderne de la langue française. In: École pratique des hautes études, Section des sciences historiques et philologiques. Annuaire 1950-1951. 1950. pp. 50-53.

- Panorama dialectal du littoral gascon. Annales de l’Institut d’Etudes Occitane. — T. II, fasc. 2, 1950.

- Recension : Annales du Midi Année 1951 63-14 pp. 182-183

- Lalanne Théobald. Coupes dialectales : l’axe lexical Biarritz-Nice (Soustons – Plan du Var). Chez l’auteur, Saint-Vincent de Paul (Landes). 1950

- Une coupe dialectale : l’axe lexical Alpes-Océan (plan du Var – Soustons). In: Annales du Midi : revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale, Tome 63, N°14, 1951. pp. 149-162.

- La limite nord du gascon, Le français moderne, tome 19, no 2, 1951, p. 135-152

- Facteurs d’évolution dialectale dans la Gascogne maritime, Mélanges offerts au professeur Dauzat, 1951, pp. 167-172

- Indices de polyonymie. Indices de polyphonie. Le Français Moderne, 1953, n° 21, p. 263-274

- Labastide-Clairence colonie de Rabastens de Bigorre (?), avec Jean Séguy. Collegium Romanicum Helvetiorum, Volume 14, 1955.

- Les ours du prophète Elisée ou l’éloge de la calvitie Mission et Charité, 15 juillet 1964, pp. 247-251

Fritz KRÜGER (1889 – 1974) – Un des pionniers des mots et des choses d’Oc

J’ai découvert Fritz Krüger en parcourant la bibliographie de la thèse Ethnolinguistique de la haute-vallée du Ger. Surpris par le nombre d’ouvrages cités en référence et notamment par celui relatif au Luchonnais, c’est ensuite pour moi la découverte de l’école des mots et des choses, la prise de conscience de l’ampleur et de la précision – des partis-pris, parfois – des travaux linguistiques et dialectologiques allemands du début du XXe siècle.

S’en est suivi un important travail de collecte documentaire, avec sa part de joies lorsque je reçois par exemple, Die Hochpyrenäen dédicacés à Max Léopold Wagner par Fritz Krüger, ou encore l’intégrale de Volkstum und Kultur der Romanen issue de la collection personnelle de M.L. Wagner. Certains textes sont devenus fort rares, il y a je crois un enjeu de préservation (le désherbage intervient avant la numérisation, avant l’échéance des droits d’auteur).

Sa bibliographie compte plus de 400 titres : Olbrich l’a établie jusqu’en 1952 (Bibliographie de Fritz Krüger 1 sur 2) Moldenhauer l’a complétée définitivement.

- Studien zur Lautgeschichte westspanischer Mundarten auf Grund von Untersuchungen an Ort und Stelle; mit Notizen zur Verbalflexion und zwei Übersichtskarten. 1914

- [Reseñas] Georg Friederici, Amerikanistisches Wörterbuch. Hamburg, Cram, de Gruyter & Co., 1947, 4°, 722 págs. numeradas. Universitat Hamburg. Abhandlungen aus dem Gebiet der Auslandskunde. Band 53. Vol. 2 Núm. 4 (1948), pp; 381-392

- [Reseñas] Gerhard Rohlfs, Germanisches Spracherbe in der Romania. Mit 5 Abbildungen und 17 Karten. München, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1947, 36 págs. numeradas. [ = Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Jahrgang 1944-46, Heft 8.], Nueva Revista de Filologia Hispanica, Vol. 3 Núm. 2 (1949)

- [Reseñas] Guzmán Álvarez, El habla de Babia y Laciana. C. S. l. C., Madrid, 1949. 337 págs. + 46 láms. (Revista de Filología Española, Anejo XLIX). Vol. 4 Núm. 4 (1950), pp. 395-404

- Cosas y palabras del Noroeste ibérico, NRFH IV, Vol. 4 Núm. 3 (1950), pp. 231-253

- Acerca de las raíces onomatopéyicas « casc-« , « cosc-« , « coc- » Y « croc-« , Nueva Revista de Filologia Hispanica, Vol. 6. n° 4, pp. 1-32, 1952

- [Reseñas] Hans Oster, Die Hervorhebung im Spanischen. [Tesis doctoral de Zürich]. Buchdruckerei Fluntern, Zürich, 1951. 199 págs., Nueva Revista de Filologia Hispanica, Vol. 6. n° 4, pp. 179-387, 1952

- [Reseñas] Lorenzo Rodríguez-Castellano, La variedad dialectal del Alto Aller. Diputación de Asturias, Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 1952. 351 págs. Nueva Revista de Filologia Hispanica, Vol. 6. n° 4, pp. 387-390, 1952

- Alonso Zamora Vicente, Léxico rural asturiano. Palabras y cosas de Libardón (Colunga). Universidad de Granada, 1953; 189 pp., con 29 láms. (Colección filológica, 6), Vol. 11 Núm. 2 (1957)

- En torno a dos palabras salmantinas: « bica », « antruejo », Vol. 7 Núm. 1/2 (1953), pp. 170-182

- El perfecto de los verbos -ar en los dialectos de Sanabria y de sus zonas colindantes, Revista de Filología Española, Vol. 38 Núm. 1/4 (1954), pp. 45-82.

- Aportes a la fonética dialectal de Sanabria y de sus zonas colindantes, Revista de Filología Española, vol. 48 n°. 3/4 (1965)

- Preludios de un estudio sobre el mueble popular, Boletin de Filologia, Chile, t VIII, 1954-1955, pp. 127-204

- El hogar y el mobiliario popular, Boletin Ilha Terceira, t. 14, 1956, pp. 90-124

- A lo largo de las fronteras romania, Anales del Instituto de Lingüística, t VI, 1957

- El mobiliario popular en los países románicos. [Tomo B]. (Anales del Instituto de Lingüística, VII). Mendoza, 1959. 226 págs.

- Krüger, Fritz. El mobiliario popular en los países románicos: La cuna. [Tomo C]. (Sobretiro de la Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, tomo XVI cuaderno 1). Madrid, 1960. 114 págs

- Aportes a la tipología del salero. Sep. del Homenaje a Dámaso Alonso, tom. II. Ed. Credos, Madrid, 1961

- Divagaciones sobre formas primitivas de saleros y de objetos afines, Munibe, 1-2. Homenaje Telesforo Aranzadi, 1962

- El mobiliario popular en los países románicos [Tomo A]. (Suplemento III da Revista Portuguesa de Filología). Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Instituto de Estudos Románicos, 1963. 933 págs

- Galicia vista por un extranjero. Buenos Aires, Opinión Gallega, año XII, núm. 170, Agosto-Septiembre

- Contribuciones a la geografía léxica del NO de la Península. Revista de Dialectología y Tradiciones Populares; Madrid Vol. 13, N° 1, (Jan 1, 1957): 3