Cette page reprend l'intégralité du contenu du site.

Morphologie de l’ancien français, cours de Jacques Allières

Le 29/11/2022.

Ce tapuscrit en deux partie, issu du fonds Jean-Claude Dinguirard, correspond au cours de morphologie de l’ancien français dispensé dans les années 1970-1980 par Jacques Allières à l’Université des Lettres de Toulouse le Mirail (aujourd’hui Jean Jaurès).

1979 – Observations sur le gascon des plus anciennes chartes

6 téléchargement(s)

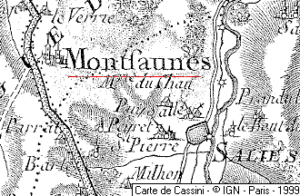

Cet article  traite du gascon médiéval, écrit entre 1160 et 1200 dans l’arrondissement de Saint-Gaudens concernant la Maison du Temple de Montsaunès. Il est ici beaucoup question de morphologie, mais aussi de lexique, d’onomastique, de sémantique (avec une référence, page 10, à 1980 ; Pour une sémantique du silence), d’ethnolinguistique.

traite du gascon médiéval, écrit entre 1160 et 1200 dans l’arrondissement de Saint-Gaudens concernant la Maison du Temple de Montsaunès. Il est ici beaucoup question de morphologie, mais aussi de lexique, d’onomastique, de sémantique (avec une référence, page 10, à 1980 ; Pour une sémantique du silence), d’ethnolinguistique.

- Un gasconisme montagnard : le possessif à genre inversé (ma fils, sa père, etc.), p. 16

- L’article -eth/-era – voir aussi 1981 ; L’article et, era du gascon pyrénéen : archaïsme ou innovation ?

- La désinence en [-w], p. 43 – voir aussi 1978 ; La désinence [-w] de la 5° personne en gascon

Observations sur le gascon des plus anciennes chartes, Via Domitia 22, T 15, pp. 9-46

Références secondaires

- Carrera, Aïtor. 2023. Petit atles lingüístic de la Vall d'Aran

- Carrera Baiget, Aitor. "El manteniment anòmal del diftong final-òu en l’occità de la Vall d’Aran. Tres formes excepcionals: coçòu, narigòu i sòu." Actes du XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013). Section 8: Linguistique variationnelle, dialectologie et sociolinguistique, p. 83-92 (2016).

- Éva Buchi et Wolfgang Schweickard, Dictionnaire Étymologique Roman (DÉRom): Genèse, méthodes et résultats, Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 12 décembre 2014

- Baiget, Aitor Carrera. "Morfologia verbal aranesa: les desinències de l'imperfet d'indicatiu." Llengua i literatura (2005): 205-228.

- OCCITANA, Linguistica et EYGUN, Joan. Los articles montanhòus eth, eradens l ‘escriut occitan despuish l ‘Atge miejancèr. 2004.

Théobald Lalanne (1880 – 1952)

MàJ 22.09.2024.

Je dédie cet article à Guylaine Brun–Trigaud, ingénieure CNRS, et au professeur Jean Leo Léonard qui le premier, m’a donné à lire « l’indépendance des aires linguistiques… », à la famille de l’abbé Théobald, que je remercie vivement pour les photos, les textes, le contact. J’attends avec impatience la publication des travaux de Guylaine Brun-Trigaud et de Jean-Léo Léonard, assurément un regard neuf sur les travaux précurseurs de Lalanne. Un regard éclairé par un demi-siècle de dialectométrie et de dialectologie, des analyses étayées grâce aux outils informatiques modernes et aux données des 6 volumes de l’ALG dont Lalanne n’a connu que les 3 premiers.

L’Abbé Théobald Lalanne est né le 10 février 1880 à Labatut-Pouillon (Landes). Il entre dans la Congrégation de la Mission le 30 septembre 1899, à Dax où il sera ordonné prêtre le 17 juin 1905. Il est placé au Chili en 1905 puis au Pérou en 1909 avant d’être mobilisé en 1915. En 1919, il est placé au Berceau de Saint Vincent de Paul, où il enseigne la rhétorique et le latin. Il décède le 29 novembre 1952.

Il côtoie Henri Petitmangin : Le vocabulaire latin que publie Lalanne en 1934 est établi d’après les exercices latins de Petitmangin. Ce dernier publiera une recension des Exercices sur le vocabulaire hispano-latin de Lalanne, en 1936 dans Enseignement Chrétien et Studia, revue où l’un et l’autre publient.

Lalanne côtoie également Jean Bouzet qui le recommande à Dauzat e qualité d’enquêteur pour le NALF. Albert Dauzat dira n’avoir jamais vu d’homme plus doué, plus intuitif, plus ingénieux et plus travailleur que l’abbé Lalanne [1].

Sur le plan littéraire et peut-être pédagogique, c’est avec « Théophraste à Lilliput. Croquis pédagogiques. Saint Vincent de Paul. Librairie Benesse. s.d. (1941), 112 p. 14 x 22,5. » que Lalanne signe en 1941 un roman qui sera primé par l’Académie Française (prix littéraire Montyon en 1942). Ce recueil de portraits d’élèves est une satire joyeuse, sans concessions mais emplie de bienveillance.

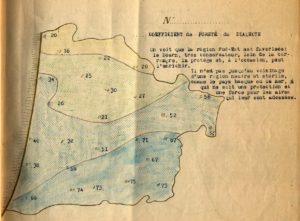

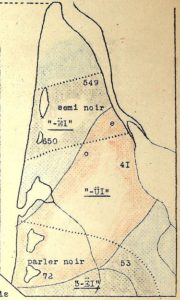

Lalanne, enquêteur linguistique en Gascogne Maritime pour l’Atlas linguistique et ethnographique de la Gascogne, ne trouve pas de prime abord les limites dialectales auxquelles il s’attend de par ses connaissances. Soucieux d’écarter le biais cognitif de confirmation, il se refuse à altérer ses relevés d’enquête et opère un revirement dans son approche. Au lieu de s’intéresser aux mots communs entre points d’enquêtes, il quantifie les différences linguistiques entre points d’enquêtes et ce faisant, invente et développe les fondements conceptuels et théoriques de la dialectométrie, un outil d’aréologie linguistique quantitative que Séguy développera dans l’ALG VI jusqu’à produire la carte des gradients de gasconité.

Sur le plan linguistique et peut-être du roman policier, Lalanne publie en 1949 l’ « indépendance des aires linguistiques en Gascogne maritime ». Au volant de sa Simca, généreusement doté en alcools et cigares à délier les langues locales, il sillonne sa Gascogne Maritime pour recueillir des faits de langue. La compilation de ses notes sous forme de cartes géolinguistiques, confond tout ce qu’il tenait pour acquis : les zones dialectales homogènes ne correspondent ni aux « pays » ni d’ailleurs… à rien ou presque. Aucun ne se manifeste sous la forme d’une aire confirmée par de confortables bourrelets d’isoglosses. Ni le lexique, ni la phonologie en renfort ne lui permettent d’établir une carte des dialectes. L’enquêteur-inspecteur prend grand soin de ne pas altérer les indices collectés sur la scène linguistique. N’ayant pas réussi à partir de l’amoncellement de traits communs à faire émerger quelque région connue, il inverse l’approche. Ayant sélectionné quelques traits caractéristiques du béarnais, il trace à partir des réponses à son questionnaire, la carte de ce dialecte. Mais c’est l’échec, certaines caractéristiques ne recouvrent pas la totalité de l’aire, tandis que d’autres la débordent. Lalanne opère alors un ultime renversement de perspective : il compte les différences entre les points d’enquête consécutifs sur son territoire… un nombre sensiblement constant apparait ! Formé aux mathématiques, il comprend qu’il a enfin saisi une « fonction » linguistique, le graal

Sur le plan linguistique et peut-être du roman policier, Lalanne publie en 1949 l’ « indépendance des aires linguistiques en Gascogne maritime ». Au volant de sa Simca, généreusement doté en alcools et cigares à délier les langues locales, il sillonne sa Gascogne Maritime pour recueillir des faits de langue. La compilation de ses notes sous forme de cartes géolinguistiques, confond tout ce qu’il tenait pour acquis : les zones dialectales homogènes ne correspondent ni aux « pays » ni d’ailleurs… à rien ou presque. Aucun ne se manifeste sous la forme d’une aire confirmée par de confortables bourrelets d’isoglosses. Ni le lexique, ni la phonologie en renfort ne lui permettent d’établir une carte des dialectes. L’enquêteur-inspecteur prend grand soin de ne pas altérer les indices collectés sur la scène linguistique. N’ayant pas réussi à partir de l’amoncellement de traits communs à faire émerger quelque région connue, il inverse l’approche. Ayant sélectionné quelques traits caractéristiques du béarnais, il trace à partir des réponses à son questionnaire, la carte de ce dialecte. Mais c’est l’échec, certaines caractéristiques ne recouvrent pas la totalité de l’aire, tandis que d’autres la débordent. Lalanne opère alors un ultime renversement de perspective : il compte les différences entre les points d’enquête consécutifs sur son territoire… un nombre sensiblement constant apparait ! Formé aux mathématiques, il comprend qu’il a enfin saisi une « fonction » linguistique, le graal  de la mise en équation, la pierre philosophale qui transformera la science molle – qualitative – en science dure et quantitative. Des chiffres ! Enfin !

de la mise en équation, la pierre philosophale qui transformera la science molle – qualitative – en science dure et quantitative. Des chiffres ! Enfin !

Jean-Louis Fossat attribue à Lalanne l’invention de la dialectométrie, en avance sur Séguy. On trouve en effet dans les carnets de Lalanne – carte 161 et carte 162 empruntées sur Occiton, le site du même Fosssat – l’idée originelle d’un coefficient de pureté du dialecte, étrangement similaire au gradient de gasconité de l’ALG VI.

Pour l’anecdote et pour l’ami des animaux, les enquêtes de Lalanne ont révélé la présence d’un auzèt tin̲’ùs (graphie approximative) à Labastide-Clairence, une « donnée négative » qui contribue à l’enquête de Séguy sur les noms pré-latins des animaux en Gascogne ( 7° Congrès International de Linguistique Romane, Barcelone, 1953).

Références secondaires :

- [1] Brunet, Louis. Le père Lalanne, sosie de Cicéron (…), in Mission et charité, 15 juillet 1964 pp. 228 sqq

- Jean Séguy, « La dialectométrie dans l’Atlas linguistique de la Gascogne », Revue de linguistique romane, , p. 1–24

Principales sources d’information :

- Vie de Théobald Lalanne et photos portraits : famille Lalanne à Nouste 40300 Labatut

- Texte de M. Pédelucq : association Trait d’Union Histoire, Mairie de Labatut 40300, avec l’autorisation de la famille d’Albert Pédelucq à Lahire 40300 Labatut

- Louis Brunet in Mission et Charité du 15 juillet 1964

- Articles divers de Albert Dauzat et Jean Séguy

- Archives des Lazaristes, à Paris

- Site Occiton de JL Fossat

- Intervention du professeur Jean Léo Léonard – Université Paul Valéry / Montpellier 3 (UPVM), le 23 mars 2021 lors du colloque international VariaR à Montpellier

Bibliographie de l’abbé Théobald Lalanne :

- Vocabulaire grec. Classe de quatrième. — Berceau de Saint Vincent de Paul, s.d. (impression 1933) 60 p. 12 x 18.

- Vocabulaire latin, d’après les exercices latins de H. Petitmangin. Classes de 6ème et 5ème. Editions du Berceau de Saint-Vincent de Paul, s.d. (1933)

- Vocabulaire latin, d’après les exercices latins de H. Petitmangin. Classes de 6ème et 5ème. Paris, De Gigord, s.d. (1934) 68 p. 10,5 x 17,5 (sur Archive.org) et (sur Ethnolinguiste.org)

- Recensions :

- Ami du Clergé, 1934, pages jaunes, p. 382.

- Recensions :

- Exercices sur le vocabulaire hispano-latin (édition d’essai). — Saint Vincent de Paul, s.d. (impression 1935) 52 p. 11,5 x 18. Recension : Annales de la Congrégation de ta Mission, tome C.p. 1015 (1935) – Mes remerciements à François PIC pour cet introuvable.

- Note sur les « esdrùjulos » nominaux en espagnol, dans «Enseignement chrétien et studia», 1936-1937, tome 1, pp. 457-459.

- Projet d’une planétique, dans «Enseignement chrétien et studia». Décembre 1936, pp. 198-203.

- Avec Jean Bouzet. Du gascon au latin (origines latines du gascon), Saint Vincent de Paul, Librairie Benesse, 1937 84 p. 14 x 19.

- … une méthode pour trouver le mot latin correspondant à un mot gascon, une machine à fabriquer le gascon avant de le connaître, rendant sensible et agréable la relation du latin au gascon et au français.

- Recensions :

- La Croix, 25 décembre 1937.

- Reclams de Biéarn et Gascougne (Mgr Mathieu), 1938, n° 4 page 90.

- Ami du Clergé, 1938, pages jaunes, pp. 170 et 174.

- Mercure de France, 10 octobre 1938, pp. 214-210 (François-Paul Reynal)

- Annales de la Congrégation de la Mission, t. CIII (1938), p. 409.

- Guide des études occitanes, 1946, p. 109. Citation :

- (Du gascon au latin) expose le mécanisme du passage du latin au gascon : une remarquable étude phonétique et morphologique illustrée par un lexique étymologique de 2.500 mots (p. 54-81)

- Rapport moral de l’Amicale des Anciens du Berceau, 1936. Texte reproduit dans Annales de la Congrégation de la Mission, tome CII (1937), pp. 601-609

- Vocabulaire latin, d’après les exercices latins de H. Petitmangin. Classes de 6ème et 5ème. 3e édition augmentée de nouveaux exercices et d’un index alphabétique. Paris, De Gigord, s.d. (1938). [notice BnF]

- Vocabulaire latin, d’après les exercices latins de H. Petitmangin. Classes de 6ème et 5ème. 4e édition augmentée de nouveaux exercices et d’un index alphabétique. Paris, De Gigord, s.d. (1938). 95 pages.

- Manuel hispano-latin. Paris, De Gigord, 1938, 36 p. 14 x 18.

- Rapport moral. Amicale des anciens du Berceau, 12 juillet 1938. Texte reproduit dans Annales de la Congrégation de la Mission, t. CIV (1939), pp. 443-447.

- Grammaire espagnole complète, avec exercices. Paris, de Gigord, 1938, 150 p. 14 x 18.

- Lalanne, Théobald. 1940. Commune de Heugas. MUCEM, MS.44.862

- Monsieur Joseph Praneuf, dans « Semaine religieuse d’Aire et de Dax », 25 avril 1941, pp. 108-109.

- Texte reproduit dans «Annales de la Congrégation de la Mission» t. CV (1940) p. 351-353.

- Théophraste à Lilliput. Croquis pédagogiques. Saint Vincent de Paul. Librairie Benesse. s.d. (1941), 112 p. 14 x 22,5. [notices BnF]

- Le deuxième voyage de Théophraste à Lilliput. Croquis pédagogiques. Saint-Vincent de Paul. Librairie Benesse. s.d. (1942), 136 p. 14 x 22,5.

- Le Troisième voyage de Théophraste à Lilliput. Croquis pédagogiques. Saint Vincent de Paul. Librairie Benesse, 1942, 160 p. 14 x 22,5.

- Le dernier voyage de Théophraste à Lilliput. Essai de pédagogie satirique. Saint Vincent de Paul. Chez l’auteur, 1944, 242 p. + appendice XVI p. 13 x 20. Lettre de Son Excellence Mgr R. Beaussarl

- Théophraste à Lilliput. Saint Vincent de Paul, chez l’auteur, 1944, 242 p. Dédicace à Léon Bérard. [Extrait disponible dans Gallica] – [réédition numérique FeniXX].

- Théophraste à Lilliput. Paris. De Gigord, 1945, 242 p. 7e édition. Ouvrage couronné par l’Académie française.

- Picrate s’attendrit. L’éducateur apôtre, 45e année (Nouvelle série), n° 1, page 8, Janvier 1945 (probablement un extrait de Théophraste à Lilliput)

- Nos enquêtes pour l’atlas linguistique. L’enquête dans les Landes, dans Le Français Moderne. Paris, avril 1947, pp. 105-121.

- Enquêteur principal des 3 premiers volumes (sur 6) de l’Atlas linguistique et ethnographique de la Gascogne, collaborateur auprès de Jean Séguy

- L’indépendance des aires linguistiques en Gascogne maritime. Berceau de Saint Vincent de Paul, chez l’auteur, s.d. (1949) 64 + XIV p. 21 x 27.

- Réédition en 2020 sous le titre : Atlas du vocabulaire gascon de Théobald Lalanne, 2020, par l’Association Trait d’union de Labatut, en vente au prix de 17 euros = 12 euros + 5 euros de frais de port, règlement par chèque à l’ordre de : Trait d’Union Labatut, à adresser à Kakine Labat, 6, rue des Pyrénées 40990 – Saint-Paul lès Dax.

- Recensions :

- Vox romanica (Zurich), mai 1950, pp. 292-301 : CR de Jacob Jud [lien vers la revue].

- Le Français Moderne, janvier 1950, pp. 311-313 (Albert Dauzat).

- Annales du midi, janvier 1950, pp. 85-89 (J. Séguy).

- Dauzat Albert, Wagner Robert-Léon, Guillaume G. Développement moderne de la langue française. In: École pratique des hautes études, Section des sciences historiques et philologiques. Annuaire 1950-1951. 1950. pp. 50-53.

- Panorama dialectal du littoral gascon. Annales de l’Institut d’Etudes Occitane. — T. II, fasc. 2, 1950.

- Recension : Annales du Midi Année 1951 63-14 pp. 182-183

- Lalanne Théobald. Coupes dialectales : l’axe lexical Biarritz-Nice (Soustons – Plan du Var). Chez l’auteur, Saint-Vincent de Paul (Landes). 1950

- Une coupe dialectale : l’axe lexical Alpes-Océan (plan du Var – Soustons). In: Annales du Midi : revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale, Tome 63, N°14, 1951. pp. 149-162.

- La limite nord du gascon, Le français moderne, tome 19, no 2, 1951, p. 135-152

- Facteurs d’évolution dialectale dans la Gascogne maritime, Mélanges offerts au professeur Dauzat, 1951, pp. 167-172

- Indices de polyonymie. Indices de polyphonie. Le Français Moderne, 1953, n° 21, p. 263-274

- Labastide-Clairence colonie de Rabastens de Bigorre (?), avec Jean Séguy. Collegium Romanicum Helvetiorum, Volume 14, 1955.

- Les ours du prophète Elisée ou l’éloge de la calvitie Mission et Charité, 15 juillet 1964, pp. 247-251