Cette page reprend l'intégralité du contenu du site.

Saudinos, Louis. 1960. Le quillier de Mayrègne

Ce manuscrit conservé au MUCEM, concerne le jeu de quilles pyrénéen tel que pratiqué autrefois à Mayrègne. Louis Saudinos en 1960, n’a pas eu accès aux règles de ce jeu : il procède par interview et nous livre quantité d’indices pour qui voudrait reconstituer ce divertissement du dimanche, d’une étonnante richesse. Lors de la Hesta, à Bagnères-de-Luchon, l’association Pastorala dévouée à la mise en valeur, à la transmission de la langue et de la culture occitanes, fera revivre ce jeu (si nous comprenons bien : sous le nom de « Jeu de quilles de neuf » : et bravo !).

Fruit d’un travail de longue haleine et de grande patience, nous proposons ici plusieurs ressources du même auteur relatives à ce jeu :

- Saudinos, Louis.1960. Le quillier de Mayrègne. MUCEM, Ms61-21

- Saudinos, Louis. 1953. Notice des collections d’ethnographie et d’art populaire du musée de Luchon. Bagnères-de-Luchon : Sarthe. Article 30, pp. 12-13

- Saudinos, Louis. 1948. Les témoins de la vie paysanne. Revue de Comminges, Vol. 61, p. 82

- Saudinos, Louis. 1960. Monographie de Mayrègne. MUCEM. MS.60-23 a. Extrait des pp. 63-66 :

« Quilles pour femmes et enfants. Jeu de plein air : au Poui. Le fabricant en était payé en œufs. (…)

Jusqu’en 1790, tenir quillier dans une basse-cour fut le privilège honorifique conféré à la noblesse.

A Mayrègne, le quillier fut situé à la basse-cour que nous connaissons bien: ce qui permit d’en sauver la sous-structure et de la joindre à la collection d’ethnographie du musée de Luchon. Les habitants y jouèrent de 1790 à 1900 Depuis cette époque on joua à l’auberge de Caubous. Ce quillier, depuis quelques années, n’existe plus.

De ce jeu, nous n’avons pu découvrir un règlement. Il en est résulté d’amicales discussions.

Ce qui est demeuré incontesté, c’est le langage qui se tient au quillier. Il remet en mémoire les données de la philosophie, antésocratique, où la matière est le nombre et la forme des choses. A cet égard, c’est nous qui interprétons la désignation des jeux ci-après :

I. Le 7 court dans la vie pastorale symbolise, par temps pluvieux, le parcours réduit du troupeau aux alentours du cortail.

II.- Hicha: (fiche). La fiche, en haute montagne, est un signe crucial : ce sera un arbre isolée, un rocher etc. qui permettent au berger, au chasseur de découvrir la direction à suivre.

III.- Le « biroulet » (demi tour ) figure le sentier en lacets nombreux en haute montagne.

IV.- Saouta-ru symbolise le saut qu’il faut faire pour franchir un ruisseau.

V.- Dus de vola (deux de boule). A cette forme, contrairement aux autres formes, la boule doit faire tomber deux quilles successivement plantées. A cette forme, la boule représente la force de l’ouragan qui abat un sapin et qui dans sa chute, entraine celle d’un sapineau tout voisin.

VI.- Cœur.- Ce jeu figure sur la montagne le point où, le soir, le troupeau se réunit (courtaou).

VII.- Saouta-cor. (saute cœur). A ce jeu la quille centrale du quillier doit être respectée : elle figure la cabane du berger. La surveillance du cœur est exercée par une quille la « chevrière ».

Telles sont les sept formes. Et aussi il y a sept formes dérivées. Bornons-nous à citer le 7 long qui figure les longs parcours du bétail aux beaux jours.

La sylvaine en l’honneur du dieu « Sylvano » qui fait pousser l’herbe. etc..

Tout joueur, avant de tirer doit dire » tira » on bien « Lecha ». S’il dit tira, les quilles visées par le mandant doivent tomber et il a le droit de tirer un second coup : les quilles qui tombent sont bonnes. Le joueur doit avoir la quasi certitude de réussir. S’il dit lechá il ne tirera qu’une fois,. Mais le joueur du » tira » s’il ne réussit pas, aucune des quilles tombées ne comptent. Avant de

tirer, tout tireur doit dire: tira ou bien léchá (tirer ou laisser).

Tirer à chouech (choix)

Le perdant du précédent coup a le privilège de mander le prochain coup. Cela se produit lorsque le

mandant abuse un peu de son autorité, c’est à dire qu’il mande des jeux où l’adversaire ne réussit pas. En ce cas, toutes les quilles qui tombent sont valables de part et d’autre.

Le rampeau, au cas d’égal mérité, est en faveur du joueur qui l’a demandé.

Saute-cœur

Aux quilles, il y a un jeu qui appelle l’attention du lecteur c’est le saute-cœur. Il est mandé « saouta

cor è nou vourra ». Cela signifie qu’au « saute cœur » la chute de la boule doit être constatée au delà d’une limite convenue et acceptée des joueurs. Elle est signe certain que la boule ne pouvait pas, au passage, toucher la quille centrale. » (fin de citation)

Nous (A. Saudinos, F. Dinguirard, l’Académie Sacaze, la mairie de Luchon) aspirons à éditer dès que possible la monographie de Mayrègne dans son intégralité. A suivre…

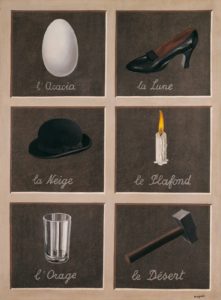

Les mots et les choses de Louis SAUDINOS (1873-1962)

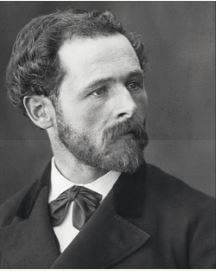

Louis Saudinos (1873-1962) – « Connaître, comprendre, construire ».

Article du 20 décembre 2022, dernière mise à jour le 27 août 2024.

Créateur, promoteur et donateur de la section des Arts et traditions populaires du Musée du Pays de Luchon, Mestre d’Obro du Félibrige (Escolo deras Pireneos), fût lauréat du prix du Barron de Lassus pour ses études sur les mœurs et les coutumes traditionnelles et populaires dans les hautes vallées d’Oueil et du Larboust (RC, 1947, T60 – 1950, T63, p. 122). Membre de l’Académie Julien Sacaze à compter de 1939, il en est élu Vice-Président pour les années 1955 et 1956 puis, le 30 août 1956, Président pour les années 1957 et 1958. Par leg testamentaire, Louis Saudinos fait don de nombreuses pièces au Musée du Pays de Luchon et exprime le souhait que Jean Castex soit nommé Conservateur de la Section qu’il avait créée. En 1958, il fait partie de la Commission qui veille au bon emploi des fonds collectés en vue de la sauvegarde de l’Eglise romane de Benqué-Dessus.

« Saudinos, que s’ei tournat hol » [1], disait-on de lui, parce qu’il vidait les greniers pour augmenter la collection du musée de Luchon : une qualification populaire spontanée qui n’est pas sans rappeler celle que reçut en son temps, Félix Arnaudin qu’on traitait de Pèc dans ses Landes, à l’autre extrémité de la même Gascogne, tandis qu’il rémunérait en monnaie le temps qu’il prenait à ses informateurs et informatrices, sur les heures de labeur domestique ou agropastoral. Tandis que Théobald Lalanne déroulait son questionnaire linguistique dans les Landes de Gascogne, de village en village – de point d’enquête en point d’enquête – au volant de sa Simca, distribuant cigares et alcool fort pour délier les langues, Louis Saudinos parcourait en autobus le Pays de Luchon, offrant sucreries, cigarettes ou verres de blanc contre les vieux objets devenus inutiles ou hors d’usage – hors d’âge – qu’il collectionnait. Enfin, la Revue de Comminges a publié [2] une préface de Jean Séguy qui souligne les qualités de la collecte d’éléments linguistiques de Louis Saudinos et souligne leur nécessité pour l’ethnolinguistique.

Enfin, la Revue de Comminges a publié [2] une préface de Jean Séguy qui souligne les remarquables qualités de la collecte d’éléments linguistiques de Louis Saudinos et souligne leur nécessité pour l’ethnolinguistique.

Nota : dans un article ultérieur daté du 15 janvier 2024, L’Escola Gaston Febus nous précise notamment que Louis Saudinos comme il se doit en pays gascon, portait le nom de sa maison « Loís de Pehauré ». Cet article est à lire, il fournit notamment des précisions et éléments de contexte concernant Louis Saudinos.

Bibliographie :

[4] : Musée de Luchon. SD. Les salles Saudinos du musée de Luchon. 75 pages.

Bibliographie de Louis Saudinos

Cette bibliographie est la récollection de deux articles de Jean Castex (op.cit.) et de notre inventaire des documents trouvés au Musée de Luchon le 19 août 2022.

- Saudinos, Louis. 1938. Commune d’Oo très intéressante, Musée des Arts et Traditions populaires du pays de Luchon. Manuscrit [notes pour A. Dauzat dans le cadre de l’ALF et retranscription de délibérations communales]

- Saudinos, Louis. 1939. « Le musée social de Luchon », La Dépêche, 22 août.

- Saudinos, Louis. 1941. « La solidarité paysanne », Echo Pyrénéen, 20 et 27 avril.

- Saudinos, Louis. 1941. « Us et coutumes du Pays de Luchon », Echo Pyrénéen, 8 juin.

- Saudinos, Louis. 1941. « Le quillier pyrénéen », Echo Pyrénéen, 20 juin.

- Saudinos, Louis. 1941. « Réflexion sur la coutume », Echo Pyrénéen, 31 août et 7 septembre. [Nous avons pu retrouver l’article du 7 sept 1941 grâce aux archives départementales de Haute Garonne CD31/ AD31/ BF 194 1941]

- Saudinos, Louis. 1941. « Origine de l’expression ‘pichot-garian’ », Echo Pyrénéen, 2 et 19 octobre et 7 décembre.

- [Nous avons pu retrouver l’article du 7 déc 1941 grâce aux archives départementales de Haute Garonne CD31/ AD31/ BF 194 194]

- Saudinos, Louis. 1941. « Sentence arbitrale entre les co-seigneurs de la vallée de Barouste et les co-seigneurs de la vallée d’Oueil, 11 novembre 1344 », Echo Pyrénéen, 21 décembre 1941 et 4 et 11 janvier 1942.

- Saudinos, Louis. 1942. « Etude régionaliste et populaire : Le Brandon », Echo Pyrénéen, 7 et 14 juin.

- Saudinos, Louis. 1942. « Arboriculture fruitière dans le canton de Luchon », Echo Pyrénéen, 3 et 24 mai.

- Saudinos, Louis. 1942. Le procédé artisanal du lavage de la laine. Inédit, présenté à l’Académie Julien Sacaze.

- Saudinos, Louis. 1942. « L’industrie familiale du lin et du chanvre », annales de la fédération pyrénéenne d’économie montagnarde, tome IX, pp. 100-116.

- Saudinos, Louis. 1942. Notice du musée social de folklore Luchonnais, Luchon : Sarthe, et Echo Pyrénéen 21-28 juin 1942.

- Saudinos, Louis. 13 avril 1942. Jeux populaires dans le Canton de Luchon. Publié ultérieurement par la Revue de Comminges, Tome XLXXXVIII, année 1975, Premier trimestre, pp. 191-223.

- Saudinos, Louis. 1942. « Confidence aux Sacaziens », Echo Pyrénéen, 11 octobre.

- Saudinos, Louis. 1942. « Etude régionaliste et populaire : La Barrière (Varrera) », Echo Pyrénéen, 8 novembre.

- Saudinos, Louis. 1943. « Les noms de lieux-dits du canton de Luchon », Echo Pyrénéen, 31 janvier ; Cf. plus bas, Petit Commingeois du 21 novembre 1954 et Toulouse : Institut des langues Romanes, rue du Taur, cote 11-293 / Fossat.

- Saudinos, Louis. 1943. Le collier du chien de berger Luchonnais. Inédit, présenté à l’Académie Julien Sacaze.

- Saudinos, Louis et Maugeis de Bourguesdon, Paul. 1943. Vocabulaire luchonnais. Inédit, présenté à l’Académie Julien Sacaze.

- Saudinos, Louis. 1943. « Une frange d’histoire locale (oppositions de communes) », Echo Pyrénéen, 7 mars.

- Saudinos, Louis. 1943. « Sauvons toutes nos reliques », Echo Pyrénéen, 20 juin.

- Saudinos, Louis. 1943. « L’exode de la population en Arboust et Oueil », Echo Pyrénéen, 4 décembre.

- Saudinos, Louis. 1947. « La Vie Economique et Sociale du haut Pays de Luchon au XIXème siècle », Le Petit Commingeois, 21 septembre et 28 septembre.

- Saudinos, Louis. 1947. Exposé sur « la vie économique des populations montagnardes au cours des deux siècles derniers», présenté à l’Académie Julien Sacaze.

- Saudinos, Louis. 1948. « La Révolte des Baroussais en 1848 et commentaires sur le poème héroï-comique en gascon de Victor Cazes », Inédit, présenté à l’Académie Julien Sacaze.

- Saudinos, Louis. 1948. « Les témoins de la vie paysanne », Revue de Comminges, Volume 61 pp. 17-32 et 76-85. Et Toulouse : Douladoure (Prix Barron de Lassus). Tapuscrit conservé au Musée de Luchon.

- Saudinos, Louis. 1948. « Le livre des idées luchonnaises », Le Petit Commingeois, 1er août 1948, pp. 1-2.

- Saudinos, Louis. 1949. « L’ours guette et attaque les troupeaux », Le Petit Commingeois, 3 avril 1949 pp.1-2 et 10 avril pp.1-2.

- Saudinos, Louis. 1949. « La source luchonnaise ‘Palo dem mailh’ », Le Petit Commingeois, 17 juillet 1949 p. 1 et p. 3.

- Saudinos, Louis. 1949. « Quand Monsieur Perrichon flâne aux Délices du Lys », Le Petit Commingeois, 2 octobre 1949, p. 1 et p. 3

- Saudinos, Louis. 1949. « Vocabulaire local », Le Petit Commingeois, 18 décembre 1949, pp. 1-2.

- Saudinos, Louis. 1950. « Le formariage au Pays de Luchon », Le Petit Commingeois, 26 février 1950 pp. 1-2.

- Saudinos, Louis. 1950. « Curieuse carte d’identité en 1638 (Acte pour Roger de Caubous) », Le Petit Commingeois, 23 juillet.

- Saudinos, Louis. 1950. « Contribution à l’étude sur l’origine de la dénomination Vallée d’Oueil », Le Petit Commingeois, 26 novembre 1950, pp. 1-2

- Saudinos, Louis. 1951. Contribution à l’étude sur l’origine de la dénomination Vallée d’Oueil, Bagnères de Luchon : Société Julien Sacaze, 6 pages.

- Saudinos, Louis. 1951. « Entas querejaires », Armanac de la Gascougno, 1951, p. 18

Saudinos, Louis. 1951. « Historique des collections ethnographiques et d’art populaire du Musée de Luchon », Le Petit Commingeois, 15 juillet.- Saudinos, Louis. 1951. « L’origine et la constitution des collections folkloriques du Musée du Pays de Luchon », Le Petit Commingeois,

10 juin15 juillet 1951, pp. 1-2 (en page 2, le titre est repris sous la forme « les collections ethnographiques du pays de Luchon vous parlent… ». - Saudinos, Louis. 1951. « Qu’est-ce que le pays de Luchon ? », Le Petit Commingeois, 15 avril 1951, p. 1.

- Saudinos, Louis. 1952. « Noble initiative au Pays de Luchon », Le Petit Commingeois, 17 février 1952, 6ème année, n° 225.

- Saudinos, Louis. 1952. « Au musée de Luchon : une découverte » [sur le dieu ILV (Ilum)], Le Petit Commingeois, 17 février 1952, 6ème année, n° 225.

- Saudinos, Louis. 1952. « Les lieux-dits du Pays de Luchon », Le Petit Commingeois, 17 février 1952, 6ème année, n° 225.

- Saudinos, Louis. 1952. « La légende du Col de Pierrefite (Pèyra hita = pierre ajoutée) », Le Petit Commingeois, n° 247, 20

juilletavril 1952. - Saudinos, Louis. 1952. Communication à l’Académie Sacaze sur « l’organisation de l’enseignement primaire dans le Pays de Luchon de 1794 à 1850 », 19 août

- Saudinos, Louis. 1953. Notice des collections d’ethnographie et d’art populaire du musée de Luchon. Bagnères-de-Luchon : Sarthe.

- Saudinos, Louis. 1953. « L’organisation de l’enseignement primaire au Pays de Luchon de l’an II à 1860 », Le Petit Commingeois, n° 282, 12 avril 1953

- Saudinos, Louis. 1953. « Les collections d’ethnographie et d’art populaire du Musée du Pays de Luchon », Le Petit Commingeois, n° 288, 24 mai ; n° 289, 31 mai ; n° 290, 7 juin ; n° 292, 21 juin

- Saudinos, Louis. 1953. « Terre natale », Le Petit Commingeois, n° 307, 4 octobre

- Saudinos, Louis. 1953. « Au Pays de Luchon : Esquisse d’une évolution économique au Pays de Luchon », Le Petit Commingeois, n° 313, 13 décembre.

- Pehaoures, Luis (oseudonyme). 1953. « A propos du char de Mayrègne », Le Petit Commingeois, 30 août. Cet article est bien de Louis Saudinos. L’escola Gaston Febus nous précise que Louis Saudinos est également connu sous son nom de maison (comme souvent en Gascogne) : Loís de Pehauré.

- Saudinos, Louis. 1954. Essai d’un vocabulaire commingeois local, Musée des Arts et Traditions populaires du pays de Luchon. Manuscrit. [ce manuscrit comprend deux pages typographiées : Préface de Jean Séguy, in Revue de Comminges, 1956, Volume 69, pp. 23-24 ; présentation le 8 septembre 1955 à l’Académie Julien Sacaze sous l’intitulé « Glossaire du dialecte de la Vallée d’Oueil » ; référencé par Jean Castex sous le titre « Glossaire du parler de Mayrègne », in Le dernier compagnon des Arts pyrénéens, fascicule imprimé par Le Petit Commingeois, 24 pages].

- Note du 2 septembre 2024 : pour aboutir à ce glossaire, L. Saudinos a compilé une collection de fiches de mots, que nous avons localisées à l’antenne de Saint-Gaudens des archives départementales de la Haute-Garonne sous la côte 2E 3246 1S1. L’édition de ce glossaire – dont les manques et omission ont été complétés grâce à ces fiches – est en cours.

- Saudinos, Louis. 1954. La toponymie du canton de Bagnères-de-Luchon. Suivi de : Fossat, Jean-Louis et Philps, Dennis. Toponymie et dialectrométrie des Pyrénées centrales, C.N.R.S., ERA 352 : Documents pour la recherche sociolinguistique et ethnolinguistique – Série micro-toponymique.

- Saudinos, Louis. 1954. « Idiome du Haut Comminges », Le Petit Commingeois, 28 février.

- Saudinos, Louis. 1954. Communication sur « Les écrivains gascons de Larboust et d’Oueil », communication à l’Académie Julien Sacaze.

- Saudinos, Louis. 1954. « L’industrie familiale du lin et du chanvre (inventaire d’objets) », Le Petit Commingeois, 2 mai.

- Saudinos, Louis. 1954. Communication sur « Les noms des lieux-dits dans le Pays de Luchon », Le Petit Commingeois, 21 novembre [et communication à l’Académie Julien Sacaze, le 4 août 1954].

- Saudinos, Louis. 1954. « Au musée de Luchon : une découverte (à propos du lieu-dit ‘Mouscades’) », Le Petit Commingeois, 12 décembre

- Saudinos, Louis. 1955. « L’ornementique démodée du pays de Luchon », Le Petit Commingeois, 3 mai.

- Saudinos, Louis. 1955. « Les écrivains Commingeois », Le Petit Commingeois, 2 janvier 1955, 9ème année, numéro 866, pp. 1-2 à propos de Vital Bertrand Guilhem Pène ; Jean Sens (pseudo : Lux) ; chanoine Lacontrade de Sarcouvielle ; Justin Laurens de Caubous (dit Saruatètch) ; abbé Matthieu de Bourg ; Jourdan de Bourg ; Julien Sacaze.

- Saudinos, Louis. 1955. « Raymond d’Espouy à Mayrègne », Le Petit Commingeois, 2 janvier 1955, 9ème année, numéro 866

- Saudinos, Louis. 1956. « Lettre aux communes du canton de Luchon », Le Petit Commingeois, 22 avril.

- Saudinos, Louis. 1960. Essai de monographie de Mayrègne. Ronéotype. Académie Julien Sacaze. 80 pages. 27*21 cm.

- Saudinos, Louis. 1960. Le quillier de Mayrègne, MS. 33 pages, cahier d’écolier format 22*17 cm.

- Saudinos, Louis. SD. Addenda monographie de Mayrègne, Musée des Arts et Traditions populaires du pays de Luchon. Manuscrit.

- Saudinos, Louis. SD. Les sabots Luchonnais. Manuscrit. Musée du Pays de Luchon.

Recension

Krüger, Fritz. 1942. « L. Saudinos, L’industrie familiale du lin et du chanvre, S.A. aux Annales de la Fédération Pyrénéenne d’Economie Montagnarde, T. IX (1940-1941), 100-116, Toulouse, Privat, 1942. », Volkstum und kultur der Romanen, Jahrgang XV, Heft. 1-2, p. 339.

« La production domestique de chanvre et de lin est également en plein déclin dans les vallées pyrénéennes. Nous saluons d’autant plus toute contribution individuelle susceptible de nous faire connaître les anciennes formes de cette activité économique. L’exposé de L. Saudinos se base sur les observations que l’auteur a faites dans le Luchonnais. Comme dans l’ouvrage du Comte Begouen (voir ci-dessus), nous trouvons – et c’est compréhensible – de nombreux parallèles avec la présentation de G. Fahrholz. Cette présentation détaillée et agrémentée d’illustrations instructives, qui tient d’ailleurs compte de la terminologie dialectale, contrairement à l’étude du comte Begouen, est une contribution précieuse aux études comparatives ultérieures dans ce domaine. »

19 références à Louis Saudinos.

Parmi les éléments collectés par Louis Saudinos, le Musée du Pays de Luchon conserve plusieurs textes, tels que ceux-ci :

- Saudinos, Louis. 1938. Commune d’Oo très intéressante, Musée des Arts et Traditions populaires du pays de Luchon. Manuscrit [notes pour A. Dauzat dans le cadre de l’ALF et retranscription de délibérations communales]

- Saudinos, Louis. 1942. « L’industrie familiale du lin et du chanvre », annales de la fédération pyrénéenne d’économie montagnarde, tome IX, pp. 100-116.

- Saudinos, Louis. 1942. Notice du musée social de folklore Luchonnais, Luchon : Sarthe, et Echo Pyrénéen 21-28 juin 1942.

- Saudinos, Louis. 13 avril 1942. Jeux populaires dans le Canton de Luchon. Publié ultérieurement par la Revue de Comminges, Tome XLXXXVIII, année 1975, Premier trimestre, pp. 191-223.

- Saudinos, Louis. 1948. « Les témoins de la vie paysanne », Revue de Comminges, Volume 61 pp. 17-32 et 76-85. Et Toulouse : Douladoure (Prix Barron de Lassus). Tapuscrit conservé au Musée de Luchon.

- Saudinos, Louis. 1951. Contribution à l’étude sur l’origine de la dénomination Vallée d’Oueil, Bagnères de Luchon : Société Julien Sacaze, 6 pages.

- Saudinos, Louis. 1953. Notice des collections d’ethnographie et d’art populaire du musée de Luchon. Bagnères-de-Luchon : Sarthe.

- Saudinos, Louis. 1954. Essai d’un vocabulaire commingeois local, Musée des Arts et Traditions populaires du pays de Luchon. Manuscrit. [ce manuscrit comprend deux pages typographiées : Préface de Jean Séguy, in Revue de Comminges, 1956, Volume 69, pp. 23-24 ; présentation le 8 septembre 1955 à l’Académie Julien Sacaze sous l’intitulé « Glossaire du dialecte de la Vallée d’Oueil » ; référencé par Jean Castex sous le titre « Glossaire du parler de Mayrègne », in Le dernier compagnon des Arts pyrénéens, fascicule imprimé par Le Petit Commingeois, 24 pages]

- Saudinos, Louis. 1954. La toponymie du canton de Bagnères-de-Luchon, édition scientifique par Jean-Louis et Dennis Philps. Toponymie et dialectrométrie des Pyrénées centrales, C.N.R.S., ERA 352 : Documents pour la recherche sociolinguistique et ethnolinguistique – Série micro-toponymique.

- Saudinos, Louis. SD. Addenda monographie de Mayrègne, Musée des Arts et Traditions populaires du pays de Luchon. Manuscrit.

- Saudinos, Louis. SD. Les sabots Luchonnais. Manuscrit. Musée du Pays de Luchon.

- Anonyme. « Signets ou marques des illettrés du pays de Luchon au XVIe siècle ». SD. [L’auteur probable de ces retranscriptions est M. Léon BAURIER, d’après un article de Louis Saudinos (« Les collections d’ethnographie et d’art populaire du Musée du Pays de Luchon », in Le Petit Commingeois 24 mai 1953)]

- Anonyme. 1943. Cahier du musée des vallées de Luchon – Le métier à tisser

La queue du chat – corpus littéraire (projet)

Issy les Moulineaux, le 16 juillet 2022.

En 1972, à la demande de Jean Séguy « pour lui permettre de s’aiguiser les dents » – Jean-Claude Dinguirard s’engageait dans la constitution d’un corpus sur « la queue du chat ».

Ses notes ressaisies, sauf quelques rares illisibles, sont désormais accessibles : Dinguirard, Jean-Claude. Ebauche de corpus littéraire sur la queue du chat. Notes manuscrites. 1972.

La réutilisation non-commerciale exclusivement est la bienvenue, à condition de citer l’auteur et je serais heureux d’en être informé ( Contact )

1983 – L’Epopée perdue de l’occitan : Guillaume d’Orange

6 téléchargement(s)

Plusieurs linguistes ont démontré l’existence d’une littérature épique occitane : Claude Fauriel, Gaston Paris, Robert Lafont et notamment pour la Chanson de Roland, Rita Lejeune.

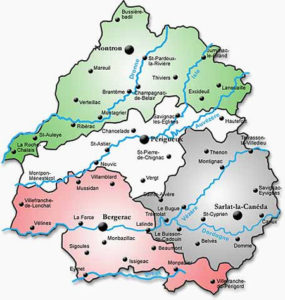

Les travaux de Jean-Claude Dinguirard relatifs à L’épopée perdue de l’Occitan agrègent en faisceaux de nombreux indices qui renforcent la thèse de l’existence d’un prototype occitan de l’épopée de Guillaume d’Orange, au moins pour le nucléus Aliscans-Larchant, antérieur à la seconde moitié du Xe siècle, rédigé en languedocien de l’Aude principalement, voire aussi en occitan du Roussillon.

Parmi ces indices qui empruntent à la linguistique, à la philologie, à l’histoire et à l’ethnographie, à la phonologie, sont abordés les faits démarcatifs du récit qui attestent de l’existence d’un prototype écrit en occitan : l’omniprésence de l’olivier, l’envergure des personnages féminins ou les systèmes successoraux, ainsi que plusieurs démonstrations linguistiques. Sept mots ou expressions y sont étudiés : alcorbitanas, Commarchis, jovens, descunorted, mecresdi, nape, et comebut.

Ce texte alimente entre autres, l’enquête onomastique sur le toponyme « Commarchis » que Jean-Claude Dinguirard attribue à la lecture, par un poète d’oïl, de la forme écrite languedocienne du toponyme gascon « Comminges ». Il aborde à nouveau cette enquête quelques mois avant son décès, lors du colloque de la société française d’onomastique qui s’est tenu à Montpellier du 26 au 28 mai 1983.

Ce texte propose de nouvelles pistes d’investigations dans la quête des littératures d’Oc et plus particulièrement, de Gascogne. Il invite à rouvrir le chantier de la quête des méridionalismes, et ouvre la perspective d’une mentalité pré-indo-européenne réminiscente au sein des peuples des Pyrénées, un thème cher à J.-C. D. que l’on retrouve par exemple, au sujet du serpent galactophage dans son émission radiophonique sur le folklore du serpent.

Cette démonstration ethnolinguistique d’un prototype occitan à l’épopée de Guillaume d’Orange est intégrée, en 2004, aux travaux des historiens : article de G. Brunel-Lobrichon.

Initialement publié dans Via Domitia n°30, cet article de plus de 100 pages est parue en 2020 aux éditions Lambert Lucas.

Avec cette réédition par Pierre Escudé, nous partageons les espoirs exprimés par Pierre Berges dans son compte-rendu publié à la fois dans folklore (lien ci-après) et, en 1985, dans le n° 105 de la Revue des études cathares, page 91) « La route était longue, la mort est arrivée avant. L’originalité de Dinguirard était grande certes. Mais il m’apparaît qu’elle relevait aussi de quelque chose de collectif, forgé à Toulouse autour de Jean Séguy, de sorte qu’il n’est peut-être pas improbable d’espérer qu’un jour la quête soit reprise… »

L’ouvrage est axé sur la démonstration d’une thèse, longtemps réfutée, qui est l’antériorité du texte occitan dans l’épopée « française ». L’auteur traite de l’ensemble occitan : et l’enquête glisse du domaine audois (languedocien) vers le domaine commingeois (gascon).

Quant à l’illustration de couverture, nous avons été depuis longtemps en contact avec Georges Puchal qui a référencé les plafonds peints de cette maison de Lagrasse, et qui travaille également sur un problème d’identification d’une scène peinte dans un hôtel privé de Montpellier : il s’agit d’une scène d’épopée, probablement issue du cycle de Guillaume.

La réédition de la « thèse » de Jean-Claude Dinguirard permet de relever un coin du voile, lourdement tombé depuis presque deux siècles sur l’origine occitane du cycle époque de Guillaume – et de son père, Aymeric. Cette réédition permet de tresser des liens assez forts entre historiens, ethnolinguistes, linguistes et autres découvreurs.

Nota : l’ouvrage de J.H. GRISWARD cité à la bibliographie de l’article, fait l’objet d’un compte rendu par Jean-Claude Dinguirard disponible ici (voir page 8).

Nota : le manuscrit de l’épopée proposé sur Gallica, titre encore « Guillaume au court nez » au lieu de Guillaume au nez busqué. Avec l’autorisation de la Société de Mythologie Française, que nous remercions, ci-après un article de 1967 par A. Simula, nous rappelle qu’il faut lire Guillaume au nez busqué et non pas au court-nez !

Références secondaires

- GHIDONI, Andréa. Revue critique de Philologie Romane, 2023.

- Pujol, Robert. CR. L'Epopée perdue de l'occitan.

- Colby-Hall, Alice M. Review of L’Épopée perdue de l’occitan (1983), by Jean-Claude Dinguirard. Tenso, vol. 37, 2022, p. 135-142. Project MUSE, doi:10.1353/ten.2022.0007.

- Escudé, Pierre. Lou Gai Saber, assag, n° 562-563 pp. 107-130. 2021

- Laurent Alibert, « Jean-Claude Dinguirard, L’épopée perdue de l’occitan (1983) », Revue des langues romanes, Tome CXXV n°1 | 2021, 193-203.

- Gayot, Paul. CR L'Epopée perdue de l'occitan. Le publicateur du Collège, 2021

- 2011 - Escudé, Pierre, Les langues selon Henri van Lier : l’océan, les poissons et la nasse, Synergies, Anthropogénie et Linguistique, Devenirs méditerranéens, Monde méditerranéen n° 2, 2011, pp. 187-197

- 2010 - Escudé, Pierre, Origine et contexte d’apparition du terme d’intercompréhension dans sa première attestation (1913) chez le linguiste français Jules Ronjat (1864-1925), 2010, p. 110

- 2008. Compte rendu : Guillaume d’Orange, de l’histoire à l’épopée : Entre histoire et épopée. Les Guillaume d’Orange (IXe-XIIIe siècles). Hommage à Claudie Amado, Macé (Laurent), éd., Toulouse, CNRS-Université Toulouse-Le Mirail, collection Méridiennes, 2006, Panfili Didier.

- 2006 - Brunel-Lobrichon, Geneviève. “Histoire et fiction: Guillaume et l’épique occitan.” In Entre histoire et épopée. Les Guillaume d’Orange (IXe–XIIIe siècles). Edited by Laurent Macé. Toulouse: FRAMESPA, 2006, pp. 279–91

- 2005. Hélène Débax. L’aristocratie méridionale autour de 1100. Association culturelle de Cuxa. L’aristocratie, les arts et l’architecture à l’époque romane, Cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa, pp.7- 20, 2005. ffhalshs-00498213f

- GOURNAY, Frédéric de. Le Rouergue au tournant de l’an mil : De l’ordre carolingien à l’ordre féodal (ixe-xiie siècle). Nouvelle édition [en ligne]. Toulouse : Presses universitaires du Midi, 2004 (généré le 22 novembre 2020). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/pumi/30411>. ISBN : 9782810709588. DOI : https://doi.org/10.4000/books.pumi.30411.

- 1995. Relire la Chanson de sainte Foy [article] Frédéric de Gournay Annales du Midi / Année 1995 / 107-212 / pp. 385-399

- 1987. La définition et l'affirmation du groupe noble comme enjeu de la poésie courtoise ? Quelques analyses des textes du troubadour Peire Vidal. [article] Ariane Loeb Cahiers de civilisation médiévale / Année 1987 / 30-120 / pp. 303-314

- 1985. L'énigme des moulins à Coisel [article] Ghislain Gaudefroy Nouvelle revue d'onomastique / Année 1985 / 5-6 / pp. 11-38

- 1984 - Berges, Pierre. Compte-rendu : l'épopée perdue de l'Occitan, Folklore XXXVII, 193, 47° année n° 1, Printemps 1984, pp. 40-41

HAMAYON, R. BASSANOFF, N. De la difficulté d’être une belle-fille. 1973, études mongoles, cahier n° 4

3 téléchargement(s)

En territoire mongol, ethnolinguistique de la langue des femmes, des mots du pouvoir et de sa limitation, à partir du conte de la bru sensée : « De la difficulté d’être une belle-fille » par R. Hamayon et N. Bassanoff. Etudes mongoles, cahier n° 4, 1973.

« Une autre œuvre capitale de notre discipline [l’ethnolinguistique] est pour nous l’étude de B. Hamayon et N. Bassanoff, De la difficulté d’être une belle- fille, qui traite d’un aspect crypto-ludique de la métalinguistique mongole… Nous voilà bien loin de la Gasc. : mais c’est que nous avons ici tout à apprendre des spécialistes des langues exotiques, dont on sait quelle place éminente ils occupent dans l’ethnolinguistique » J.-C. Dinguirard, 1975. Ethnolinguistique de la haute vallée du Ger, Thèse d’Etat, page 21.

Ethnolinguistique, dialectologie et terroirs gascons

Abeilles, ruches et apiculture

- BRINKMANN, Walter. Bienenstock und Bienenstand in den romanischen Ländern. 1938

- SCHIER, Bruno. Der Bienenstand in Mitteleuropa. Zur Einführung in die Frage 194 des Atlas der deutschen Volkskunde. 1938

Le Gascon

Les Landes de Gascogne

Les Landes, avant leur boisement Napoléonien, ont été ethnographiées pendant plusieurs décennies par Félix Arnaudin qui nous laisse une bibliothèque entière de notes ainsi que de vastes recueil de proverbes et contes. Arnaudin a consacré sa vie à révéler la beauté de la Grande-Lande et la dignité des hommes et des femmes qui vivaient sur ce territoire avant sa colonisation forestière à marche forcée décidée par Napoléon III, à une époque où le gemmage constitue une source de revenus significatifs et où l’on gemme les pins à mort avant de les abattre.

Certains scientifiques contemporains déjugent son travail, il convient d’une part de rappeler que son niveau élevé d’exigences l’a amené à ne publier que deux textes et que le patrimoine qu’il nous laisse constitue un fonds réparti dans au moins deux musées de Nouvelle Aquitaine et que la seule restauration de ses photographies mobilise une personne à temps plein. Pour mieux connaitre son œuvre, lire les deux ouvrages de Marc LARGE aux éditions Passiflore. Le 30 septembre 1902, Arnaudin reçoit la médaille en vermeil des jeux floraux de l’Escole Gastou-Fébus37.

- Arnaudin, Félix. Choses de l’ancienne Grande-Lande, 1926

- Arnaudin, Félix. Contes populaires de la Grande-Lande, 1887. médaille d’argent en 1890 à l’Académie des Sciences de Bordeaux (par l’abbé Arnaud FERRAND, commission linguistique La Grange). La médaille d’or cette année-là est attribuée à Edouard BOURCIEZ ! Qui ne rêverait pas d’être classé second après Bourciez ?

Sur la linguistique et la phonologie, concernant les dialectes parlés dans les Landes, l’ouvrage méconnu et pourtant de référence est à nouveau accessible grâce au travail des éditions FeniXX :

30 ans plus tard, Mme Lotte Elly Maria BEYER effectue une enquête ethnographique aboutissant à la soutenance de sa thèse. Elle n’a pas croisé Félix Arnaudin et n’a pas été reçue par la société de Borda dont il était membre, à une époque où la défiance vis-à-vis du pays d’origine de Lotte Beyer s’inscrit dans un contexte historique très spécifique. Son travail, étudié par MM. Bromberger, Chiva et Beitl, fût partiellement traduit en français et publié par les éditions du Cairn (ouvrage épuisé).

C’est au tour de l’ethnographe d’être – modestement – ethnographiée ! Je n’ai pas pu trouver de photo de Lotte Beyer mais son inscription au registre de l’Université de Hamburg et sa fiche signalétique sur le site de cette Université, ainsi que ses 3 cartes d’étudiante [Source : Université de Hamburg] : Philosophische Fakultät, Sommersmester 1932 : carte 3.1 – carte 3.2, Philosophische Fakultät, Sommersemester 1927 : carte 1.1 – carte 1.2, Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät, Sommersemester 1923 : carte 2.1 – carte 2.2.

BEYER LUCAS, Lotte. Der Waldbauer in den Landes der Gascogne – Haus, Arbeit und Familie 1937, 1939, 1944 :

Toulouse

Pyrénées

- BRELIE, Hans Joachim von der. Haus und Hof in den französischen Zentralpyrenäen, HSVKR 1937

- SCHMOLKE, Walter. Transport und Transportgeräte in den französischen Zentralpyrenäen, 1938

- KRÜGER, Fritz. Sach- und Wortkundliches vom Wasser in den Pyrenäen. VKR 1929-1930. pp. 139-243_OCR

- SORRE, Maximilien. Les Pyrénées méditerranéennes. Étude de géographie biologique. Paris, A. Colin, 1913, in-8, 508 p., 41 fig., 11 pl. et 1 carte en couleur hors texte.

- KRÜGER, Fritz. Die Hochpyrenäen

- Teil A. Landschaften, Haus und Hof.

- Band I. Friedrichsen, De Gruyter & Co., 1936. 4, XVII, 238 pp. avec 6 gravures, 132 fotographies et 1 carte. Hamburg, 1936

- Band II, Hamburg, Friedrichsen, De Gruyter & Co., 1939.

- Nota : a été traduit en espagnol. Los Altos Pirineos. Vol. I. Comarcas, casa y hacienda, primera parte. Traducció de Xavier CAMPILLO. Pròleg de Ramona VIOLANT i RIBERA. Presentació de Francesc PRATS. Nota biogràfica de Fritz Krüger i bibliografia d’Artur QUINTANA. Tremp, Garsineu Edicions / Diputación General de Aragón / Diputación Provincial de Huesca, 17×24 cms., XXX+346 págs., 6 ilustraciones, 1 mapa, 132 fotografias, guáflex editorial.

- Teil B: Hirtenkultur, Hamburg 1935, und in: Volkstum und Kultur der Romanen 8 (1935) 1-103.

-

- Nota: a été traduit en espagnol : Los Altos Pirineos. Vol. II. Cultura pastoril. Traducció de Xavier CAMPILLO i BESSES. Tremp, Garsineu Edicions / Diputación General de Aragón / Diputación Provincial de Huesca, 17×24 cms., 102 págs., 9 ilustraciones, 1 mapa, 16 fotografias, guáflex editorial.

-

- Teil C: Ländliche Arbeit, 2 Bde.,

- Band. 1: Transport und Transportgeräte [Butlletí de Dialectogia Catalana, Vol. XXIII). 2, 39-240]

- Band. 2: Getreide – Heuernte – Bienenwohnung – Wein- und Oelbereitung, Hamburg 1939.

- Nota : a été traduit en espagnol. Los Altos Pirineos. Vol. III. Labores del campo, segunda parte, Economía agraria. Traducció de Xavier CAMPILLO. Tremp, Garsineu Edicions / Diputación General de Aragón / Diputación Provincial de Huesca, 17×24 cms., 454 págs., 19 ilustraciones, 1 mapa, 68 fotografias, guáflex editorial.

- Teil D 1 & 2 + Tafeln und Karten : Hausindustrie – Tracht – Gewerbe

- Teil D.1. VKR 8, 1935. pp. 210-328.

- Teil D.2. VKR 9, 1936. pp. 1-106.

- Tafeln und Karte, VKR 9, 1936.

- Nota : a été traduit en espagnol. Los Altos Pirineos. Vol. IV. Manufacturas caseras, indumentaria, industrias. Tremp, Garsineu Edicions / Diputación General de Aragón / Diputación Provincial de Huesca, 17×24 cms., 218 págs., 20 ilustraciones, 1 mapa, 38 fotografias, guáflex editorial.

- Teil E : Bibliographie, Sachverzeichnis, Wortverzeichnis

- Malheureusement, Krüger n’a jamais publié le « volume E » annoncé, qui devait contenir la bibliographie des ouvrages consultés, les index par mot et par sujet, une liste des systèmes de transcription phonétique utilisés, ainsi que divers ajouts et corrections. Le travail reste à faire, les éditions Garsineu ne l’ont pas réalisé dans les années 1990 lors de la traduction de l’œuvre en espagnol.

- Teil A. Landschaften, Haus und Hof.

Camargue et Saintes Marie

- JAN, EDUARD von. Der Camargue-Stier in Spiel und Dichtung der Provence. VKR 14, 1941. pp. 22-48_OCR

- JAN, EDUARD von. Die Heiligen Marien vom Meer. VKR 2. 1929-1930. pp. 1-19_OCR

- Décembre 2020

Wörter und sachen

Depuis peut-être la révolution jusqu’à la seconde moitié du XXe siècle, le dogme linguistique en vigueur en France, formalisé par le discours de Gaston Paris « Les parlers de France« , nie la réalité linguistique, identitaire et culturelle de nos terroirs, de l’Occitanie en particulier (Lieutard et al.) à l’exception relative de la Provence depuis Miréio de Mistral. La mobilisation pour l’unité patriotique contre la Prusse a cristallisé ce discours, alors que la diversité et l’enracinement culturel irrigue la puissance de la nation, y-compris de longue date en capitaines et mousquetaires gascons. Dans un tel contexte, l’école Hambourgeoise des mots et des choses, qui ethnographie et donc révèle nos différences locales et régionales, n’avait aucune chance de s’épanouir sur notre territoire.

Beitl, Bromberger et Chiva nous rappellent que 16 des 53 études ethnographiques et dialectologiques menées dans les années 1930 sous l’égide de Fritz Krüger avaient la France pour terrain d’enquête. Précisons que plusieurs d’entre elles se sont déroulées en Gascogne, comme « Les Hautes-Pyrénées » de Krüger, ou en Gascogne maritime comme « Le paysan de la forêt » de Lotte Lucas-Beyer. Plusieurs de ces travaux, regroupés au sein d’un article dédié, sont proposés sur ce site.

Derrière ce lien, une recension du copieux hommage au professeur Krüger a été publié en 2 volumes : Homenaje a Fritz Krüger. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza (República Argentina), 1952 y 1954; 2 vols.: xxx + 464 y [xvi] + 690 pp., con gran número de ilustraciones. September 1958. Nueva Revista de Filología Hispánica (NRFH) 12(3/4):434

DOI: 10.24201/nrfh.v12i3/4.3077.

Les articles mis en ligne sont principalement issus de deux revues :

- Volkstum und Kultur der Romanen – Voir la table des matières des 16 années

- Hamburger studien zu Volkstum und Kultur der Romanen – Voir la liste des travaux publiés

La croisade des Albigeois, illustrée par Gil Chevalier, Régent de Catachimie au Collège de ‘Pataphysique

Patois

- BRICOUT, H. Carte de la limite de la langue d’oc et de la langue d’oil dressée sous la direction de Monsieur de Tourtoulon par Mr. H. Bricout

- BUSCON, L. Recueil des proverbes patois usités dans le département de Tarn et Garonne, 1876.

- DEFFONTAINES, Pierre. Vocabulaire utilisé en moyenne-Garonne, pp. XXI – XXXIII, in Les hommes et leurs travaux dans les pays de la Moyenne-Garonne (Agenais, Bas-Quercy), 1932.

- PLAZANET. Essai d’une carte des patois du midi. Revue de la société de Géographie commerciale de Bordeaux, 1913, pp. 166-185 et 208-227.

- TOURTOULON, Charles et BRINGUIER, O. Rapport sur la limite géographique de la langue d’oc et de la langue d’oïl. 1876

L’abbé Théobald LALANNE, gascon landais & inventeur de la dialectométrie

Théobald Lalanne, enquêteur principal de l’Atlas linguistique et ethnographique de la Gascogne jusqu’à son décès, pour la moitié de l’œuvre, accumulait plusieurs compétences : linguistiques et mathématiques. Au creuset des enquêtes de terrain et aux côtés du « maître » Jean Séguy, il meurt à ses certitudes et à sa conception de sa propre identité linguistique et culturelle. Cette œuvre alchimique engendre une nouvelle science : la dialectométrie. Si les 2 volumes qui en témoignent sont introuvables et ne seront lires de droits que dans quelques années, on peut en lire une synthèse par Lalanne lui-même publiée par l’Institut des Etudes Occitanes.

Théobald Lalanne, enquêteur principal de l’Atlas linguistique et ethnographique de la Gascogne jusqu’à son décès, pour la moitié de l’œuvre, accumulait plusieurs compétences : linguistiques et mathématiques. Au creuset des enquêtes de terrain et aux côtés du « maître » Jean Séguy, il meurt à ses certitudes et à sa conception de sa propre identité linguistique et culturelle. Cette œuvre alchimique engendre une nouvelle science : la dialectométrie. Si les 2 volumes qui en témoignent sont introuvables et ne seront lires de droits que dans quelques années, on peut en lire une synthèse par Lalanne lui-même publiée par l’Institut des Etudes Occitanes.

- Lalanne, Théobald. Panorama dialectal du littoral gascon. Annales de l’Institut d’Etudes Occitane. — T. II, fasc. 2, 1950

- Pourtant, c’est un regret que je voudrais exprimer ici. Le regret que les efforts d’une vie consacrée par Félix Arnaudin à révéler la beauté des Landes de Gascogne et la dignité de ses habitants, n’ait pas atteint le cœur de l’abbé Lalanne, dont l’œuvre dialectologique est néanmoins féconde. Deux pages des carnets de Lalanne (source : Occiton.free.fr) pour éclairer ce regret : « La grande faille 1/2 » – « La grande faille – 2/2« . Jud pour sa part regrettait la non-prise en compte des apports de Georges Millardet ou de Jean Haust. Je fonde beaucoup d’espoirs sur Guylaine Brun-Trigaud pour réconcilier tout ce beau monde et bâtir les ponts qui manquent entre ces villages gaulois.

L’abbé FERRAND et la revue catholique de Bordeaux.

- La bibliographie de Ferrand est enfin complétée de l’année 1880 de la revue, elle-même numérisée. Nous proposons donc en ligne l’intégralité des numéros parus dans l’histoire de la revue catholique de Bordeaux, où l’on trouve également des articles de Léo Drouyn et, au moins en fin de numéros en 1880, des gravures de monuments et de croix de carrefour, cimetières, etc. Voir onglet Bibli’Oc et pour mémoire, ici les liens :

- 1879 – 1880 – 1881 – 1882 – 1883 – 1884 – 1885 – 1886 –1887 – 1888 – 1889 – 1890 – 1891 – 1892 – 1893 – 1894 – 1895 – 1896 – 1897.1 – 1897.2

Le Trésor du Périgord :

- Miremont, Pierre. Majoral. Glossari del Perigord Negre. Imp Carrère, 12, RODEZ. 1974. 518 p.

- Guillaumie, Gaston. Contribution a l’étude du glossaire périgourdin Canton de Saint-Pierre-de-Chignac. Préc. d’un essai de délimitation phonétique des parlers de Dordogne

- Daniel, Jean. Dictionnaire périgourdin 1ere partie avec suppléments. 1914. 397 pages_ocr

- Morteyrol-Soulélie, Jean-Baptiste (1776 / 1854), “Notes pour servir à la composition d’un dictionnaire de l’idiome périgourdin,” Petrocoria-num : Bibliothèque numérique patrimoniale de la ville de Périgueux, consulté le 30 novembre 2020, http://petrocoria-num.perigueux.fr/items/show/21337.

-

-

-

-

-

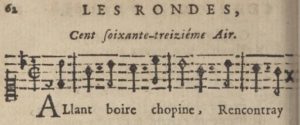

- Les vieilles chansons patoises du Périgord par Eugène Chaminade & Emmanuel Casse (1903) & partitions

- Abrégé de grammaire périgordine par Robert Benoit & René Lavaud (1932)

- Pûs d’eïnueï, poésies patoises comprenant les principaux traits de la vie de Champalimau, Bounéfan, Burgou, Mouret, etc… (récits comiques) par Aimé Jardry (de Nontron, Périgord) (1874)

- Le patois dans le canton de St Pierre de Chiniac

-

Perigòrd occitan : textes anciens : Le Petit livre noir (registre consulaire de la ville de Périgueux 1350-1450) & Le censier de Relhac

-

-

-

-

-

-

- Livres parus :

- L’épopée perdue de l’occitan : une enquête ethnolinguistique passionnante en terres d’Oc sur la littérature oc-cultée, aux éditions Lambert-Lucas

- Néron et la littérature comme mode de gouvernement, aux éditions Hexaèdre

- CHIVA, Isac (dir.) ; JEGGLE, Utz (dir.). Ethnologies en miroir : La France et les pays de langue allemande. Nouvelle édition [en ligne]. Paris : Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 1987

- Pourquoi en France a-t-on donné la priorité à l’étude de la parenté, et dans les pays de langue allemande à celle de la narration populaire ? Quels rapports entretiennent l’ethnologie française avec l’histoire et celle de langue allemande avec le politique ?

- Cartes, partitions, autres :

- Nouvelles bibliographies

- Nouvelles numérisations d’origines diverses :

- DUTOUR, 17xx. Quanson en lengatge gascon. Manuscrit. KB | National library of the Netherlands

- BOUZET, J. LALANNE, Th. Du gascon au latin origines latines du gascon. 84 p. 1937.pdf

- Daniel, Jean. Dictionnaire périgourdin 1ere partie avec suppléments. 1914. 397 pages_ocr

- GAVEL, Henri. Note sur les redoublements de consonnes devant semi-voyelle en latin vulgaire. Antiquité, Linguistique, Préhistoire. 1951-1952. pp. 102-110.

- Lalanne, Théobald. Facteurs d’évolution dialectale dans la Gascogne maritime, Mélanges offerts au professeur Dauzat, 1951, pp. 167-172

- Lalanne, Théobald. Panorama dialectal du littoral gascon. Annales de l’Institut d’Etudes Occitane. — T. II, fasc. 2, 1950

- Leroy, J.-J. Mémoire sur les travaux qui ont rapport à l’exploitation de la mâture dans les Pyrénées, avec une description des manœuvres et des machines employées pour parvenir à extraire les mâts des forêts. 1776

- Marrel Edouard, Lou Gàngui. Pouèmo dedica i pescadou dou Grau, 1899

- Miremont, Peire. Jous l Casque poezias occitanas emd traduciu en frances d oui Sous le Casque poésies occitanes avec leur traduction en français d oui. 1930

- Mirememont, Peire. Dos farcejadas, 1939

- Miremont, Pierre. Majoral. Glossari del Perigord Negre. Imp Carrère, 12, RODEZ. 1974. 518 p.

- Miremont, Peire. Jous’l soulelh dèus troubadours Sous le soleil des troubadours, 1940

- Miremont, Pierre. Autres profils – Sonnets à l’eau forte. 1946.

- Morteyrol-Soulélie, Jean-Baptiste (1776 / 1854), “Notes pour servir à la composition d’un dictionnaire de l’idiome périgourdin,” Fascicule 1

- Morteyrol-Soulélie, Jean-Baptiste (1776 / 1854), “Notes pour servir à la composition d’un dictionnaire de l’idiome périgourdin,” Fascicule 2

- Morteyrol-Soulélie, Jean-Baptiste (1776 / 1854), « Notes pour servir à établir le dictionnaire étymologique des villes, villages et hameaux du département de la Dordogne »

- TAVAN, Alphonse. FABRE, Jean-Henri. Oubreto prouvençalo. 1909

- Valette, Jean. Table et index des articles non-littéraires parus dans la revue catholique de Bordeaux 1880-1897_ocr

- Livres parus :

Bibliographie (autres)

- Biographie et sélection bibliographique de Fritz KRÜGER par Artur QUINTANA FONT (en français), 14 pages

- KRÜGER, Fritz. Géographie des traditions populaires en France, Mendoza, 1950_ocr

- Krüger, F. Mittelmeerländisch-römisches Kulturerbe in Südfrankreich. Sache, Ort und Wort. Jakob Jud zum sechzigsten Geburtstag 12. Januar 1942. pp. 339-363.

Les mots et les choses : « Folklore et culture des peuples romans : langue, poésie, coutumes. » Hambourg, 1928-1944

Wörter und sachen. L’école Hambourgeoise de Fritz Krüger : ethnolinguistique et dialectologie variationniste avant l’heure ?

- Biographie et sélection bibliographique de Fritz KRÜGER : en espagnol – .docx en français – .pdf en français

L’introduction au premier opus de sa revue Volkstum und Kultur der Romanen [traduction libre depuis la version originale en allemand] comprend une invitation à se départir de ses opinions et partis pris. C’est donc je crois lui rendre pleinement hommage que d’inviter ici, à suivre ses recommandations dans la lecture des travaux dont il est l’auteur, l’instigateur ou le coordonnateur.

Walter Küchler, romaniste, professeur à l’université de Hambourg, codirigea avec Fritz Krüger la revue jusqu’en 1933, époque à laquelle il fut limogé de l’Université au nom des « lois de purification » d’avril 1933 (Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums), car marié à une femme juive.

MM. Bromberger, Beitl et Chiva nous ont heureusement mis en attention sur l’œuvre considérable d’ethnographie et de géographie culturelle dont cette école a gratifié l’espace roman en général et la France en particulier. Voir à ce sujet la préface de Christian Bromberger publiée dans la version française de « BEYER-LUCAS, Lotte, Le paysan de la forêt dans les landes de Gascogne ». (version complète en allemand et en trois partie ci-après).

VKR compte 16 volumes annuels dont voici déjà la table des matières des 15 premières années.

Cette école des « mots et des choses » verse une abondance de matériaux ethnolinguistique dans la revue VKR et dans celle presque homonyme, « Hamburger Studien zu Volkstum und Kultur der Romanen » (HSVKR), dont voici la Table des numéros parus.

MM. Bromberger, Beitl et Chiva nous apprennent ceci. Des mots, des techniques, des constructions, des objets et leurs composants sont minutieusement décrits et représentés. Ces travaux sont par conséquent cités au sein de bibliographies relevant de disciplines aussi diverses que la dialectologie et l’architecture. Les mots et les choses, comme l’ethnolinguistique autochtone, est une école dont on mésestime l’apport. Cela s’explique par plusieurs facteurs. D’abord, leur multidisciplinarité, leur transversalité, n’intéresse pas les expertises en silo validées par l’administration et récipiendaires de budgets. Ensuite, leur description des réalités du terrain dérange en cela qu’elle révèle des variations et des réalités qui n’entrent ni dans les catégories de l’Université ni dans celles de l’administration centrale. Pire : ses constats factuels et étayés, invalident le dogme de l’uniformité culturelle nationale pour qui diversité et spécificité confinent à la haute trahison. Enfin, dans son approche pragmatique, ascendante, l’école des mots et des choses ne valide pas l’approche descendante des néologismes & théories de ces grands penseurs.

C’est ainsi qu’un pan considérable de notre patrimoine immatériel nous échappe : parce qu’il est à la fois allemand, variationniste, procède de l’enquête de terrain, échappe à l’enfermement des expertises et des spécialités.

Fritz Krüger à l’issue de la seconde guerre mondiale, dut s’exiler à l’université de Cuyo en Argentine, d’où il poursuivit son œuvre jusqu’à ses derniers jours.

Quelques études :

-

- BERGMANN, Werner. Studien zur volkstümlichen Kultur im Grenzgebiet von Hocharagon und Navarra mit 5 Abbildungen, 9 Tafeln und einer Übersichtskarte, 1934

- BRELIE, Hans Joachim von der. Haus und Hof in den französischen Zentralpyrenäen, HSVKR 1937

- BRINKMANN, Walter. Bienenstock und Bienenstand in den romanischen Ländern. 1938

- BROMBERGER, Christian. Un demi-siècle après… Redécouvrir les travaux de l’école romaniste de Hambourg

- BRUNHES, Jean. Géographie humaine de la France, 1920

- CHMELICEK, Hans. Die Gerundialumschreibung im Altspanischen zum Ausdruck von Aktionsarten, Hamburger Studien zu VKR 1930

- DEFFONTAINES, Pierre. Les hommes et leurs travaux dans les pays de la Moyenne-Garonne (Agenais, Bas-Quercy), 1932.

- DORNHEIM, Alfred, Die bâuerliche Sachkultur im Gebiet der oberen Ardèche

- FAHRHOLZ, Günther. Wohnen und Wirtschaft im Bergland der oberen Ariège : Sach- und Wortkundliches aus den Pyrenäen. 1931

- GIESE, Wilhelm. Über das Haus des Cantal. Volkstum und Kultur der Romanen 2 1929-1930 pp. 329-341

- GIESE, Wilhelm. Beiträge zur volkstümlichen Siedlung und Wirtschaft in den Monts d’Arrée (Basse Bretagne). VKR Jahrgang 4, 1931. [NDLR : exceptionnellement, un texte bien loin de l’Occitanie]

- HEYNS, Karl. Wohnkultur Alp- und forstwirtschaft im hochtal der Garonne. Hamburger Studien zu Volkstum und Kultur des Romanen n°22. 1938

- Compte rendu de ROHLFS, Le-gascon. Par Fritz KRUGER, VKR 8, 1935. pp 346-354

- KRÜGER, Fritz. Alte Erntegeräte in der Romania. Estudis Romanics II. Barcelona, Institut d`estudis Catalans, 1949-1950. 1949

- KRÜGER, Fritz. Géographie des traditions populaires en France, Mendoza, 1950_ocr

- KRÜGER, Fritz. Géographie des traditions populaires en France, Album-Annexes. Mendoza, 1950_ocr

- KRÜGER, Fritz. Portugiesische Konversations-Grammatik [Hauptbd.] Hamburger Studien zu VKR 1939

- KRÜGER, Fritz. Sach- und Wortkundliches vom Wasser in den Pyrenäen. VKR 1929-1930. pp. 139-243_OCR

- Krüger, Fritz. Tradition und Kulturwandlungen in Westfrankreich, 1951. 42 p

- Krüger, Fritz. Worfeln und Verwandtes in den Pyrenäen. Misc. Filol.1929

- KRÜGER, Fritz. Die Hochpyrenäen

- Lire ici un extrait en espagnol issu des éditions Garsineu, Diputacion général de Huesca et de Aragon l’ont traduit en espagnol et publié en 6 tomes. Los Altos Pirineos. Traducció de Xavier CAMPILLO. Pròleg de Ramona VIOLANT i RIBERA. Presentació de Francesc PRATS. Nota biogràfica de Fritz Krüger i bibliografia d’Artur QUINTANA. Tremp, Garsineu Edicions / Diputación General de Aragón / Diputación Provincial de Huesca, 17×24 cms.

- Vol. I. Primera parte. Comarcas, casa y hacienda. XXX + 279 páginas + 33 láminas con 132 imágenes en blanco y negro.

- Vol. I. Segunda parte. Comarcas, casa y hacienda. 456 páginas + 13 láminas con 54 imágenes en blanco y negro.

- Vol. II. Cultura pastoril. 94 páginas + 4 láminas con 16 imágenes en blanco y negro.

- Vol. III. Primera parte. Las labores del campo. Transporte y medios de comunicación. 186 páginas + 23 láminas con 89 imágenes en blanco y negro.

- Vol. III. Segunda parte. Las labores del campo. Economía agraria. 420 páginas + 17 láminas con 68 imágenes en blanco y negro.

- Vol. IV. Manufacturas caseras, indumentaria, industrias. 202 páginas + 7 láminas con 38 imágenes en blanco y negro.

- Lire ici un extrait en espagnol issu des éditions Garsineu, Diputacion général de Huesca et de Aragon l’ont traduit en espagnol et publié en 6 tomes. Los Altos Pirineos. Traducció de Xavier CAMPILLO. Pròleg de Ramona VIOLANT i RIBERA. Presentació de Francesc PRATS. Nota biogràfica de Fritz Krüger i bibliografia d’Artur QUINTANA. Tremp, Garsineu Edicions / Diputación General de Aragón / Diputación Provincial de Huesca, 17×24 cms.

- Version originale en allemand :

- Teil A. Landschaften, Haus und Hof.

- Band I. 4, XVII, 238 pp. Con 6 lÁminas, 132 fotograbados y 1 mapa. Hamburgo, 1936

- Band II, 1939

- Teil B: Hirtenkultur, Hamburg 1935, und in: Volkstum und Kultur der Romanen 8 (1935) 1-103.

- Teil C: Ländliche Arbeit, 2 Bde.,

- Band. 1: Transport und Transportgeräte, Hamburg 1936,

- Band. 2: Getreide – Heuernte – Bienenwohnung – Wein- und Oelbereitung, Hamburg 1939.

- Teil D 1 & 2 : Hausindustrie – Tracht – Gewerbe

- Teil E : Bibliographie, Sachverzeichnis, Wortverzeichnis : introuvable, non-traduit en Espagnol. Toute personne qui dispose de ce texte est cordialement invitée à en transmettre une copie à : fdinguirard[_@_]yahoo[.]fr

- Recension : OROZ, Rodolfo. (2018). Fritz Krüger, Die Hochpyrenäen: A Landschaften, haus und hof. Band I. 4, XVII, 238 pp. con 6 láminas, 132 fotograbados y 1 mapa. Hamburgo, 1936. Friederichsen de Gryter y Co.. Boletín de Filología, 2(2 y 3), pp. 376. Consultado de https://boletinfilologia.uchile.cl/index.php/BDF/article/view/50964/53391

- Teil A. Landschaften, Haus und Hof.

- KRÜGER, Fritz. Las Brañas. VKR 16, 1944. pp. 158-203

- KRÜGER, Fritz. Sprachgeographische : Untersuchungen in Languedoc und Roussillon publicat a Revue de dialectologie romane

- KRÜGER, Fritz. El léxico rural del Noroeste ibérico. Traducción de Emilio Lorenzo y Criado [copie locale]

- KRÜGER, Fritz. El dialecto de San Ciprián de Sanabria : monografía leonesa

- KRÜGER, Fritz. Mezcla de dialectos. Homenaje ofrecido a Menéndez Pidal miscelánea de estudios lingüísticos, 1932

- Lefebvre, Théodore. Les Modes de vie dans les Pyrénées atlantiques orientales, avec 152 figures et 34 planches hors texte [Thèse présentée pour le doctorat à la Faculté des lettres de l’Université de Paris], Paris – Courtrai (Belgique) Armand Colin – impr. Casterman 1933 – 1933 777 p. 152 figures en noir dans le texte, 34 planches dépliante dont une grande carte en couleurs « in fine », sources et bibliographie pages 717-742, avec un feuillet d’errata in-8 Broché, couverture verte de l’éditeur.

- LUCAS BEYER, Lotte. Der Waldbauer in den Landes der Gascogne – Haus, Arbeit und Familie

- MEYER, Hans. [Teil 1/2] Bäuerliches Hauswesen im Gebiete zwischen Toulouse und Cahors. VKR 5. pp. 317-371

- MEYER, Hans. [Teil 2/2] Baüerliches Hauswesen im Gebiete zwischen Toulouse und Cahors (Vortsetzung). VKR 6. 1933. pp. 27-135.

- Meyer-Lübke, Wilhelm. Einführung in das Studium der romanischen Sprachwissenschaft. 1901

- Rauhut, F. Vom Alter der heutigen französischen Sprechmelodie. VKR 14, 1941. pp. 1-21

- SCHIER, Bruno. Der Bienenstand in Mitteleuropa. Zur Einführung in die Frage 194 des Atlas der deutschen Volkskunde. 1938

- SCHMOLKE, Walter. Transport und Transportgeräte in den französischen Zentralpyrenäen, 1938

- SORRE, Maximilien. Les Pyrénées méditerranéennes. Étude de géographie biologique. Paris, A. Colin, 1913, in-8, 508 p., 41 fig., 11 pl. et 1 carte en couleur hors texte.

- JAN, EDUARD von. Der Camargue-Stier in Spiel und Dichtung der Provence. VKR 14, 1941. pp. 22-48_OCR

- JAN, EDUARD von. Die Heiligen Marien vom Meer. VKR 2. 1929-1930. pp. 1-19_OCR

1975 – Ethnolinguistique de la haute vallée du Ger, Thèse d’Etat

92 téléchargement(s)

Ethnolinguistique de la haute vallée du Ger, Thèse d’Etat soutenue par Jean-Claude Dinguirard, sous la direction du professeur Jean Séguy puis Jacques Allières, à l’université de Toulouse le Mirail. Pierre Bec faisait partie du jury.

L’Auteur en a rédigé lui-même le résumé, à télécharger ici. Au paragraphe de l’ « équation personnelle » l’Auteur indique « Je souhaite que cette étude puisse servir à d’autres. » – espérons que sa prochain réédition exauce ce vœu et celui exprimé ailleurs, de voir se développer les monographies ethnolinguistiques.

Cette thèse met au jour un processus d’évolution linguistique à l’interférence entre gascon commingeois (Ger-de-Boutx) et gascon couserannais (Coulédoux).

Les questions liées aux noms de maison ou à l’enseignement du gascon comme langue maternelle notamment, qui font l’objet de travaux d’approfondissement publiés par ailleurs.

L’ethnolinguiste Dinguirard, agrégé de lettres modernes, est par ailleurs expert en matière de roman policier populaire. Il cultive le goût pour le spécifique non-seulement dans sa pratique de la discipline qu’il définit en début d’ouvrage, où il se méfie des généralités hâtives, mais également comme régent au sein du Collège de ‘Pataphysique, science des particularités par excellence.

Pour parler de cette thèse, donnons la parole à ceux qui sont le mieux susceptibles de nous en donner un avant-goût savoureux tout en y associant la notoriété de leur signature. Marguerite Gonon, honneur aux dames, commence ainsi son compte-rendu : « C’est un plaisir rare de lire une thèse en gardant le sourire : rendons-en grâce, de prime abord, au style comme au sujet. ». Nul besoin en effet d’être linguiste ou littéraire, pour goûter aux plaisirs de sa lecture quitte à faire l’impasse sur les passages les plus ardus. Kurt Baldinger précise « Ce que Dinguirard rassemble ensuite dans l’essentiel des faits et textes historico-culturels, économiques, folkloriques et linguistiques de ce « territoire minuscule » [395], c’est-à-dire une vallée montagneuse de quelques kilomètres de long et escarpée à la frontière de l’Ariège, est d’une étonnante variété. »

Méthode. Gonon comme Baldinger, voient dans la méthode de Dinguirard l’empreinte laissée par le maître – Jean Séguy – à qui l’auteur rend un hommage appuyé tout en prenant ses distances et développant ses propres interprétations en diverses occasions. Cette empreinte se remarque en cela que Dinguirard ne néglige aucun fait, aucune source, que tous les éléments ethnographiques accessibles, avec un chapitre spécifiquement consacré à l’histoire, sont collectés et examinés pour éclairer les faits linguistiques. Baldinger précise que l’importance accordée par Dinguirard à une documentation solide relie cette thèse à la démarche de l’école « des « mots et choses » : d’abord les faits en détail, ensuite seulement l’interprétation prudente ; il est contre les généralisations hâtives, les « brumes métaphysiques ». Et de fait, on trouve à la bibliographie de la thèse, des ouvrages méconnus relatifs aux Pyrénées des maîtres de cette école : Krüger, Schröder, Schönthaler, Schmolke, Brelie, Meyer-Lübke, Löffler, voire l’anthropologue-historien-linguiste Julio Caro-Baroja.

Son ethnolinguistique de la haute-vallée du Ger prend ainsi une tournure de scène de vie passée au crible jubilatoire d’une enquête plus descriptive qu’interprétative. La lecture est immersive, on rit de bon cœur avec les formulettes et ethnotextes recueillis, on est ému par les croyances relatives à la faune populaire comme celles relatives aux fées et autres présences de l’invisible qui enveloppent de mystère nos belles Pyrénées.

Apports scientifiques, innovations, découvertes. Gonon et Baldinger soulignent l’apport du lexique cadastral du XVIIe siècle. Baldinger indique en note son intention de reprendre ce lexique dans son dictionnaire onomasiologique de l’ancien gascon (DAG). Baldinger souligne le fait que Dinguirard innove, en abordant la métalinguistique populaire, encore peu étudiée. Il relève également quelques découvertes : Sahorgue < ipsa fabrica dans le cadastre de 1698, aujourd’hui Eth Sahörga avec ILLE supplémentaire [75], ou encore le pouvoir de la tradition et des conventions, dans l’attribution des prénoms et diminutifs. Je voudrais ajouter l’imposant travail, rigoureux et exhaustif, réalisé sur les noms de maison et qui a fait l’objet, avant la thèse, d’un mémoire de maîtrise qui a reçu le prix JISTA en 1963. Enfin, Dinguirard analyse en diachronie l’évolution d’un bilinguisme entre gascon du Couserans et gascon du Comminges, auquel se surajoute plus récemment un bilinguisme gascon-français.

Si Baldinger appelle de ses vœux que cette thèse fasse école, Margueritte Gonon avant lui, conclue ainsi sa lecture : « Outre le plaisir constant qu’on prend à lire ces pages qui font découvrir un pays très typé, l’adhésion de l’esprit est totale devant la méthode. Il s’agit d’une monographie totale, au meilleur sens du mot, Et les monographies sont indispensables pour connaître et pour comprendre « la linguistique ». C’était une idée chère à la fois à Séguy et à Gardette que la linguistique n’est pas « une fin en soi ». Elle n’est qu’un témoin, mais le plus vivant et le plus indiscutable pour saisir la mentalité des hommes dans l’espace et dans le temps. M. Dinguirard en a fait une éclatante démonstration. ».

Enfin, J.-L. Fossat souligne le fait que « J.-C. Dinguirard, dans une étude lexicale et dialectale, qui ne néglige pas d’examiner le folklore, établit clairement la relation de covariance entre distance lexicale dans le canton de St Béat et le fait que certains individus de la communauté présentent le trait colporteurs (…) l’orientation commune devrait être la recherche de la détermination d’indices de position sociale des informateurs définis selon les critères classiques de la démographie, de l’histoire et de la géographie humaine. »

Critique

On trouve dans la thèse de Bruno Besche-Commenge, une critique tout à fait fondée : « Ethnolinguistique de la haute vallée du Ger » n’étudie pas le lexique agro-pastoral. Il subsiste pourtant un berger aujourd’hui au Ger (Monsieur Mégardon), et je crois que son père était berger également. L’enquête aurait donc été possible, en théorie au moins : tous les locuteurs ne se prêtent pas au jeu de l’enquête ethnolinguistique. Voici un extrait de cette thèse, qui outre cette critique, souligne un apport de valeur : « l’axe Est/Ouest importe bien plus du point de vue linguistique que l’axe Nord/Sud ».

Principales sources :

- BALDINGER, Kurt. 1977. Recension. Jean-Claude Dinguirard, Ethnolinguistique de la haute vallée du Ger. Zeitschrift für Romanische Philologie, pp. 434-436.

- GONON, Marguerite. 1976. « Bibliographie – Ethnolinguistique de la Haute vallée du Ger », Revue de littérature Romane, vol. 40, nos 157-158, pp. 474-475.

- FOSSAT, Jean-Louis. Mars 1976. « Microdialectologie et dialectométrie des Pyrénées gasconnes avec la collaboration de Dennis Philps (Université de Londres) », E.R.A. 352 C.N.R.S., Documents pour la recherche méridionale, Série Dialectologie, pp. 5-6.

- SEGUY, Jean. 1973. Rapport d’inscription sur la LAFMA.

FD, le 21 Février 2021 révisé le 02 août 2023.

Différenciation linguistique entre Ger de Boutx et Portet

Références secondaires

- Ferre, Jean-Paul. 2025. Contes de Comminges et d'Aran.

- Carrera, Aïtor. 2023. Petit atles lingüístic de la Vall d'Aran

- Jean-Léo Léonard et Laurent Alibert, « Les versions occitanes de T301A au regard de traditions exogènes : entre universaux, tamis culturels et effets structuraux inducteurs », Revue des langues romanes [En ligne], Tome CXXVII n°1 | 2023, mis en ligne le 01 avril 2023, consulté le 19 avril 2023. URL : http://journals.openedition.org/rlr/5489 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rlr.5489

- 2020, Fiestas y literatura oral en Aragón (el dance de Sariñena)

- 2020. Yidian SHE, Sorbonne Université puis Montpellier 3

- Carrera, A. (2021). hortus e casalis en periferia de Gasconha. Es designacions deth jardin potager en occitan dera Val d’Aran, en Revista de Filología Románica 38, 147-157.

- Carrera Baiget, Aitor. "El manteniment anòmal del diftong final-òu en l’occità de la Vall d’Aran. Tres formes excepcionals: coçòu, narigòu i sòu." Actes du XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013). Section 8: Linguistique variationnelle, dialectologie et sociolinguistique, p. 83-92 (2016).

- Carrera, Aitor. "L’occità de la Vall d’Aran davant dels parlars gascons veïns. Implicacions lingüístiques de la separació política." Institut d’Estudis Catalans–Secció Històrico-Arqueològica, La Reintegració de la Vall d’Aran a Catalunya, Barcelone: IEC (2015): 63-96.

- Carrera Baiget, Aitor. "Toponimia occitana problematica. Sus era representacion grafica de quauqui nòms de lòc dera Gasconha pirenenca." Congrés Internacional de Ciències Onomàstiques (14è: 2011: Barcelona), 2014, p. 2480-2492 (2014).

- Courouau, Jean-François et Gardy, Philippe. 2011. Références et croyances pyrénéennes dans l’œuvre poétique occitane de Denis Saurat (1890-1958)

- Bernissan, Fabrice. 2009. TOPONYMIE GASCONNE ENTRE ADOUR ET ARROS. Contribution à la lexicographie, à l’ethnologie et à la philologie occitanes.

- Baiget, Aitor Carrera. "Diàleg transfronterer en una cruïlla pirinenca. Coincidències lexicas d'Aran i Comenge." Ripacurtia (2006): 56-77.

- EYGUN, Joan. 2004. Los articles montanhòus eth, eradens l ‘escriut occitan despuish l ‘Atge miejancèr. Linguistica Occitana

- 1996. LAGARDE, Christian. Le parler « melandjao » des immigrés de langue espagnole en Roussillon. Nouvelle édition [en ligne]. Perpignan : Presses universitaires de Perpignan, 1996 (généré le 07 mars 2020). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/pupvd/234>. ISBN : 9782354121945. DOI : https://doi.org/10.4000/books.pupvd.234.

- 1979-Jenkins-T.-C.R.-Ethnolinguistique-de-la-haute-vallee-du-Ger. Lo Gay Saber

- Vox Romanica. Nachrichten = Chronique, Collegium Romanicum Helvetiorum Band 38 (1979)

- Calame-Griaule, Geneviève. Langage et cultures africaines : essais d'ethnolinguistique / études réunies et présentées par Geneviève Calame-Griaule, p15 et p 27

- Alvarez-Péreyre Frank. Calame-Griaule, Geneviève, éd., Langage et Cultures africaines.. In: Journal des africanistes, 1977, tome 47, fascicule 2. pp. 202-204. www.persee.fr/doc/jafr_0399-0346_1977_num_47_2_1801_t1_0202_0000_1

- Besche, Bruno. 1977. Le savoir des bergers de Casabède. Vol II. pp. 55-77

- 1977, Baldinger, Kurt. Récenssion (en Fr) de Ethnolinguistique de la Haute vallée du Ger, Dinguirard.

- 1977, BALDINGER, Kurt. Recension. Jean-Claude Dinguirard, Ethnolinguistique de la haute vallée du Ger. Zeitschrift für Romanische Philologie

- 1976. GONON, Marguerite, « Bibliographie - Ethnolinguistique de la Haute vallée du Ger », Revue de littérature Romane, vol. 40, nos 157-158, 1976, p. 474-475

- 1976, Ravier, Xavier. Jean Séguy et la traversée du langage gascon : réflexions sur une topogenèse géolinguistique. Société de Linguistique Romane, Band 40 (1976) Heft 159-160 page 392

- 1973-02-01-Seguy-Jean.-CR-These-Dinguirard-in-rapport-LAFMA.

1962 – 1970 Notes sur une folklorisation : le processus de folklorisation de l’abbé Paul Mothe, poète commingeois (de Ger-de-Boutx)

14 téléchargement(s)

L’abbé Paul Mothe a choisi de vivre à Ger-de-Boutx, alors que le Cardinal de Clermont-Tonnerre lui proposait un autre avenir. Il y a prospéré, suscitant bien des jalousies et il a notamment fondé la maison De Camarade.

L’abbé Paul Mothe a choisi de vivre à Ger-de-Boutx, alors que le Cardinal de Clermont-Tonnerre lui proposait un autre avenir. Il y a prospéré, suscitant bien des jalousies et il a notamment fondé la maison De Camarade.

Jean-Claude Dinguirard met en évidence un processus de folklorisation dans la revue Arts et Traditions populaires.

– Notes sur une folklorisation, Arts et traditions populaires, 18e Année, No. 1/3 (Janvier-Septembre 1970), pp. 159-181, lien ci-dessous, complété ultérieurement par des ajours non-publiés, également ci-dessous [Possible influence Quenienne, cf. Subsidia Pataphysica 12-13, p 24.]

– Voir aussi : quelques éléments bibliographique de l’abbé Paul Mothe parus dans la presse (ci-après) ainsi que les œuvres de l’abbé Paul Mothe

- 1970, J.-C. Dinguirard, Notes sur une folklorisation, Arts et Traditions populaires, An 18 n° 1-2-3, pp. 1-23

- Dinguirard, J.-C. 1970. Ajours relatifs à Notes sur une folklorisation, ATP 1 2 3 Année 18

- 1962-1965, Paul Mothe, divers presse

- OCR 1970, J.-C. Dinguirard, Notes sur une folklorisation, Arts et Traditions populaires, An 18 n° 1-2-3, pp. 1-23_ocr

- OCR 1962-1965, Paul Mothe, divers presse_ocr

Références secondaires

- Adell, Nicolas. L'anthropologie d'Ethnologie française. 2018/1 N° 169 | pages 5 à 14 ISSN 0046-2616 ISBN 9782130802129.

- (en) Varios Autores, Silvia Spitta et Valeria Wagner, Des/memorias, Linkgua, 15 octobre 2018. ISBN 978-84-9007-526-5.

- 1983, PInière, Jean-Pierre. Figures de la sorcellerie languedocienne : brèish, endevinaire, armièr

- (cs) Dagmar Klímová, « Review of Approches de nos traditions orales », Český lid, vol. 62, no 1, 1975, p. 59–60

- (pl) J. V. Bromley, Etnos etnografia, Izdatielstvo "Nauka", Moskva 1973, ss. 280 nlb

1973 – 1975 : Ethnographie des formulettes « Quéquéréqué » en Comminges

16 téléchargement(s)

Une série d’articles ethnographiques sur les textes enfantins et formulettes du folklore commingeois, ou « Quéquéréqué ».

Une série d’articles ethnographiques sur les textes enfantins et formulettes du folklore commingeois, ou « Quéquéréqué ».

– Le Comminges : un affreux désert [folklorique] ? Revue de Comminges, 1973, LXXXVI, pp. 199-201

– Un texte surréaliste. Revue de Comminges, 1973, LXXXVI, pp. 405-406

– Quéquéréqué ! (suite). Revue de Comminges, 1975, n° LXXXVIII-3, pp. 327-330

Articles mis en ligne extraits de Gallica, avec l’aimable autorisation de la BnF et de la Société des Etudes de Comminges.

Voir aussi Quéquéréqué dans l’article : 1972 – Contribution Ethnolinguistique à l’enseignement du Gascon langue maternelle

Mothe, Juliette. Quéquéréqué

- OCR 1973-J.-C.-Dinguirard-Le-Comminges-un-affreux-désert-folklorique.-Revue-de-Comminges-via-BnF-1973-LXXXVI-pp.-199-201_ocr

- OCR 1973-J.-C.-Dinguirard-Un-texte-surréaliste.-Revue-de-Comminges-via-BnF-1973-LXXXVI-pp.-405-406_ocr

- OCR 1975-J.-C.-Dinguirard-Quéquéréqué-suite.-Revue-de-Comminges-1975-via-BnF-n°-LXXXVIII-3-pp.-327-330_ocr

Références secondaires

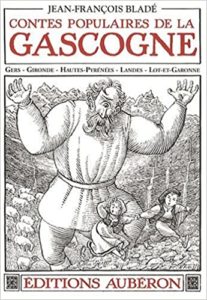

1971 – La « Montagne » dans les contes de Bladé

8 téléchargement(s)

La montagne : un monde à l’envers pour les peuples des plaines. Ici dans les Pyrénées gasconnes.

La « Montagne » dans les contes de Bladé, revue de Comminges, 1971, LXXXIV, pp. 141-147.

Articles publiés avec l’aimable autorisation de la Société des Etudes de Comminges et de la BnF pour Gallica.

Références secondaires

1976-1983 – Faune populaire et proverbes de Gascogne

13 téléchargement(s)

Du 15 septembre 1976 à – probablement – mi-1983, Jean-Claude Dinguirard alimentait un index de la faune populaire de Gascogne. Ce sont environ 1 755 traces et pas moins de 137 animaux qui sont ainsi suivies, à travers une vingtaine d’ouvrages, principalement parémiologiques, de quinze auteurs. Cet index a été ressaisi et une première analyse quantitative en est proposée ci-après.

Du 15 septembre 1976 à – probablement – mi-1983, Jean-Claude Dinguirard alimentait un index de la faune populaire de Gascogne. Ce sont environ 1 755 traces et pas moins de 137 animaux qui sont ainsi suivies, à travers une vingtaine d’ouvrages, principalement parémiologiques, de quinze auteurs. Cet index a été ressaisi et une première analyse quantitative en est proposée ci-après.

20% (27) des animaux les plus représentés, totalisent 80% des occurrences soit 1 414 apparitions. Félix Arnaudin est l’auteur chez qui l’on trouve le plus d’occurrences (37%). Cinq auteurs totalisent 80% des occurrences de l’index.

S’agissant non plus du nombre d’animaux, mais du nombre d’entrées c’est-à-dire du nombre d’animaux distincts par auteur, le classement est sensiblement inchangé notamment avec Arnaudin et Dardy en tête toutefois l’écart entre eux est très réduit : si Arnaudin a sans doute réalisé une compilation bien plus volumineuse, la biodiversité est sensiblement la même entre Arnaudin et Dardy. De plus, quand 5 des auteurs du panel totalisent 80% du nombre de mentions à un animal, il en faut 7 pour totaliser 80% de la biodiversité du panel et Lespy passe devant Dambielle et Bernat.

Enfin, sur les 137 animaux du panel, 38 – dont la sirène et le « Trote-camin », chez Arnaudin – ne sont cités que par un et un seul auteur. Le classement des auteurs uniques pour chacun de ces 38 animaux est sensiblement comparable au classement des auteurs par la biodiversité inventoriée dans le panel.

Ces éléments mériteraient peut-être une analyse en lien avec l’érosion de la biodiversité en Gascogne maritime, car parmi les animaux les plus cités, le chat arrive en troisième position après le chien et l’âne. Or, d’après Henri POLGE (Le franchissement des fleuves, Via Domitia n° XIX, 1976, p. 83), le chat ne se manifeste en Gaule que vers le début de l’ère chrétienne où il « capte la place et peut-être même le nom de la Genette », totalement absente de ce lexique. Les proverbes, comme les thèmes légendaires, se survivent à eux-mêmes en s’adaptant.

Constitution du panel :

1978 – Folklore gascon du serpent

15 téléchargement(s)

Le folklore du serpent relève d’un bestiaire populaire non-validé par la science, fascinant à découvrir.

Le mythe du serpent galactophage en particulier, très présent en Gascogne, puise t’il ses origines à la préhistoire ? Un indice de plus, relatif aux origines pré-indo-européennes de la culture gasconne.

- Folklore gascon du serpent. Revue de Comminges, 1978, XCI, pp. 277-283

- Emission radiophonique « Panorama méridional », avec nos remerciements à France Culture (nous sommes preneurs des autres épisodes de la série)

A noter qu’en note 81,16 p. 112, dans « Les vers de M. de Pérez« , poète commingeois, J.-C. Dinguirard rappelle que dans la zoologie préscientifique, les petits de la vipère passent pour tuer leur mère à la naissance, condamnés qu’ils sont à lui dévorer le ventre pour parvenir au jour ; et de citer un autre poète gascon, Du Bartas : « L’ingrate Vipère | Naissant, rompt les flancs de sa mourante mère (DU BARTAS, sepmaine VI, 224 s.).

Parmi les traces de serpent dans le folklore gascon, Henri Polge (Le franchissement des fleuves, Via Domitia XIX, 1978, p. 87 note 52) signale un basilic habitant le puits sous la sacristie de la paroissiale de Castelnau-Barbarens jusqu’au XVIIe siècle, d’après Chroniques ecclésiastiques du diocèse d’Auch, 1746, p. 391.

On entend dans l’enregistrement, J.-C. Dinguirard reprendre une formulette enfantine dont j’ai retrouvé le texte complet chez Pierre BEC dans RLiR 1960, page 314. Il s’agirait donc de la « formule enfantine de Bethmale signalée par Rohlfs (Le gascon, p. 40) :

Panquèra, bèra, bèra, Qu’as pan enà taulèra, Hormatge enà ‘scudera, E leit enà caudèra.

(Belette, belle, belle — tu as du pain sur la table — du fromage dans l’écuelle — et du lait dans le chaudron).

La forme type est panlèit ; var. [pal’èit, pal’et] et parfois au plur. [pa(n)l’è(i)ts]. »

Le dernier mot de l’interview fait référence à un article de Henri POLGE sur le nom du lézard dont voici peut-être la référence : Le lézard assassin et le domaine euskarien prélatin, dans Archistra, automne 1973, p. 85-87.

Nota : avec l’autorisation de la Société de Mythologie Française, ci-après également en téléchargement un article du professeur Henri FROMAGE contenant un paragraphe dédié au folklore du serpent.

J.C. Dinguirard, émission radiophonique dédiée au folklore gascon du serpent

Références secondaires

- Gratacos, Isaure, « Le serpent : thème mythologique dans la tradition orale du Haut Comminges et du Couserans (1971 - 2000) », Revue de Comminges, février 2001, p. 165-180

- Christiane AMIEL, Dominique BLANC, Daniel FABRE, Claudine FABRE-VASSAS, Savoirs populaires en Fenouilledes, Rapport final à la Mission du Patrimoine Ethnologique Toulouse 1985

- Claudine Fabre-Vassas, « Le soleil des limaçons », Études rurales, vol. 87, no 1, 1982, p. 63–93