Cette page reprend l'intégralité du contenu du site.

La queue du chat – corpus littéraire (projet)

Issy les Moulineaux, le 16 juillet 2022.

En 1972, à la demande de Jean Séguy « pour lui permettre de s’aiguiser les dents » – Jean-Claude Dinguirard s’engageait dans la constitution d’un corpus sur « la queue du chat ».

Ses notes ressaisies, sauf quelques rares illisibles, sont désormais accessibles : Dinguirard, Jean-Claude. Ebauche de corpus littéraire sur la queue du chat. Notes manuscrites. 1972.

La réutilisation non-commerciale exclusivement est la bienvenue, à condition de citer l’auteur et je serais heureux d’en être informé ( Contact )

1983 – L’Epopée perdue de l’occitan : Guillaume d’Orange

6 téléchargement(s)

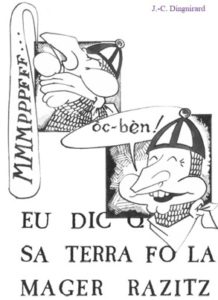

Plusieurs linguistes ont démontré l’existence d’une littérature épique occitane : Claude Fauriel, Gaston Paris, Robert Lafont et notamment pour la Chanson de Roland, Rita Lejeune.

Les travaux de Jean-Claude Dinguirard relatifs à L’épopée perdue de l’Occitan agrègent en faisceaux de nombreux indices qui renforcent la thèse de l’existence d’un prototype occitan de l’épopée de Guillaume d’Orange, au moins pour le nucléus Aliscans-Larchant, antérieur à la seconde moitié du Xe siècle, rédigé en languedocien de l’Aude principalement, voire aussi en occitan du Roussillon.

Parmi ces indices qui empruntent à la linguistique, à la philologie, à l’histoire et à l’ethnographie, à la phonologie, sont abordés les faits démarcatifs du récit qui attestent de l’existence d’un prototype écrit en occitan : l’omniprésence de l’olivier, l’envergure des personnages féminins ou les systèmes successoraux, ainsi que plusieurs démonstrations linguistiques. Sept mots ou expressions y sont étudiés : alcorbitanas, Commarchis, jovens, descunorted, mecresdi, nape, et comebut.

Ce texte alimente entre autres, l’enquête onomastique sur le toponyme « Commarchis » que Jean-Claude Dinguirard attribue à la lecture, par un poète d’oïl, de la forme écrite languedocienne du toponyme gascon « Comminges ». Il aborde à nouveau cette enquête quelques mois avant son décès, lors du colloque de la société française d’onomastique qui s’est tenu à Montpellier du 26 au 28 mai 1983.

Ce texte propose de nouvelles pistes d’investigations dans la quête des littératures d’Oc et plus particulièrement, de Gascogne. Il invite à rouvrir le chantier de la quête des méridionalismes, et ouvre la perspective d’une mentalité pré-indo-européenne réminiscente au sein des peuples des Pyrénées, un thème cher à J.-C. D. que l’on retrouve par exemple, au sujet du serpent galactophage dans son émission radiophonique sur le folklore du serpent.

Cette démonstration ethnolinguistique d’un prototype occitan à l’épopée de Guillaume d’Orange est intégrée, en 2004, aux travaux des historiens : article de G. Brunel-Lobrichon.

Initialement publié dans Via Domitia n°30, cet article de plus de 100 pages est parue en 2020 aux éditions Lambert Lucas.

Avec cette réédition par Pierre Escudé, nous partageons les espoirs exprimés par Pierre Berges dans son compte-rendu publié à la fois dans folklore (lien ci-après) et, en 1985, dans le n° 105 de la Revue des études cathares, page 91) « La route était longue, la mort est arrivée avant. L’originalité de Dinguirard était grande certes. Mais il m’apparaît qu’elle relevait aussi de quelque chose de collectif, forgé à Toulouse autour de Jean Séguy, de sorte qu’il n’est peut-être pas improbable d’espérer qu’un jour la quête soit reprise… »

L’ouvrage est axé sur la démonstration d’une thèse, longtemps réfutée, qui est l’antériorité du texte occitan dans l’épopée « française ». L’auteur traite de l’ensemble occitan : et l’enquête glisse du domaine audois (languedocien) vers le domaine commingeois (gascon).

Quant à l’illustration de couverture, nous avons été depuis longtemps en contact avec Georges Puchal qui a référencé les plafonds peints de cette maison de Lagrasse, et qui travaille également sur un problème d’identification d’une scène peinte dans un hôtel privé de Montpellier : il s’agit d’une scène d’épopée, probablement issue du cycle de Guillaume.

La réédition de la « thèse » de Jean-Claude Dinguirard permet de relever un coin du voile, lourdement tombé depuis presque deux siècles sur l’origine occitane du cycle époque de Guillaume – et de son père, Aymeric. Cette réédition permet de tresser des liens assez forts entre historiens, ethnolinguistes, linguistes et autres découvreurs.

Nota : l’ouvrage de J.H. GRISWARD cité à la bibliographie de l’article, fait l’objet d’un compte rendu par Jean-Claude Dinguirard disponible ici (voir page 8).

Nota : le manuscrit de l’épopée proposé sur Gallica, titre encore « Guillaume au court nez » au lieu de Guillaume au nez busqué. Avec l’autorisation de la Société de Mythologie Française, que nous remercions, ci-après un article de 1967 par A. Simula, nous rappelle qu’il faut lire Guillaume au nez busqué et non pas au court-nez !

Références secondaires

- GHIDONI, Andréa. Revue critique de Philologie Romane, 2023.

- Pujol, Robert. CR. L'Epopée perdue de l'occitan.

- Colby-Hall, Alice M. Review of L’Épopée perdue de l’occitan (1983), by Jean-Claude Dinguirard. Tenso, vol. 37, 2022, p. 135-142. Project MUSE, doi:10.1353/ten.2022.0007.

- Escudé, Pierre. Lou Gai Saber, assag, n° 562-563 pp. 107-130. 2021

- Laurent Alibert, « Jean-Claude Dinguirard, L’épopée perdue de l’occitan (1983) », Revue des langues romanes, Tome CXXV n°1 | 2021, 193-203.

- Gayot, Paul. CR L'Epopée perdue de l'occitan. Le publicateur du Collège, 2021

- 2011 - Escudé, Pierre, Les langues selon Henri van Lier : l’océan, les poissons et la nasse, Synergies, Anthropogénie et Linguistique, Devenirs méditerranéens, Monde méditerranéen n° 2, 2011, pp. 187-197

- 2010 - Escudé, Pierre, Origine et contexte d’apparition du terme d’intercompréhension dans sa première attestation (1913) chez le linguiste français Jules Ronjat (1864-1925), 2010, p. 110

- 2008. Compte rendu : Guillaume d’Orange, de l’histoire à l’épopée : Entre histoire et épopée. Les Guillaume d’Orange (IXe-XIIIe siècles). Hommage à Claudie Amado, Macé (Laurent), éd., Toulouse, CNRS-Université Toulouse-Le Mirail, collection Méridiennes, 2006, Panfili Didier.

- 2006 - Brunel-Lobrichon, Geneviève. “Histoire et fiction: Guillaume et l’épique occitan.” In Entre histoire et épopée. Les Guillaume d’Orange (IXe–XIIIe siècles). Edited by Laurent Macé. Toulouse: FRAMESPA, 2006, pp. 279–91

- 2005. Hélène Débax. L’aristocratie méridionale autour de 1100. Association culturelle de Cuxa. L’aristocratie, les arts et l’architecture à l’époque romane, Cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa, pp.7- 20, 2005. ffhalshs-00498213f

- GOURNAY, Frédéric de. Le Rouergue au tournant de l’an mil : De l’ordre carolingien à l’ordre féodal (ixe-xiie siècle). Nouvelle édition [en ligne]. Toulouse : Presses universitaires du Midi, 2004 (généré le 22 novembre 2020). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/pumi/30411>. ISBN : 9782810709588. DOI : https://doi.org/10.4000/books.pumi.30411.

- 1995. Relire la Chanson de sainte Foy [article] Frédéric de Gournay Annales du Midi / Année 1995 / 107-212 / pp. 385-399

- 1987. La définition et l'affirmation du groupe noble comme enjeu de la poésie courtoise ? Quelques analyses des textes du troubadour Peire Vidal. [article] Ariane Loeb Cahiers de civilisation médiévale / Année 1987 / 30-120 / pp. 303-314

- 1985. L'énigme des moulins à Coisel [article] Ghislain Gaudefroy Nouvelle revue d'onomastique / Année 1985 / 5-6 / pp. 11-38

- 1984 - Berges, Pierre. Compte-rendu : l'épopée perdue de l'Occitan, Folklore XXXVII, 193, 47° année n° 1, Printemps 1984, pp. 40-41

1975 – Ethnolinguistique de la haute vallée du Ger, Thèse d’Etat

92 téléchargement(s)

Ethnolinguistique de la haute vallée du Ger, Thèse d’Etat soutenue par Jean-Claude Dinguirard, sous la direction du professeur Jean Séguy puis Jacques Allières, à l’université de Toulouse le Mirail. Pierre Bec faisait partie du jury.

L’Auteur en a rédigé lui-même le résumé, à télécharger ici. Au paragraphe de l’ « équation personnelle » l’Auteur indique « Je souhaite que cette étude puisse servir à d’autres. » – espérons que sa prochain réédition exauce ce vœu et celui exprimé ailleurs, de voir se développer les monographies ethnolinguistiques.

Cette thèse met au jour un processus d’évolution linguistique à l’interférence entre gascon commingeois (Ger-de-Boutx) et gascon couserannais (Coulédoux).

Les questions liées aux noms de maison ou à l’enseignement du gascon comme langue maternelle notamment, qui font l’objet de travaux d’approfondissement publiés par ailleurs.

L’ethnolinguiste Dinguirard, agrégé de lettres modernes, est par ailleurs expert en matière de roman policier populaire. Il cultive le goût pour le spécifique non-seulement dans sa pratique de la discipline qu’il définit en début d’ouvrage, où il se méfie des généralités hâtives, mais également comme régent au sein du Collège de ‘Pataphysique, science des particularités par excellence.

Pour parler de cette thèse, donnons la parole à ceux qui sont le mieux susceptibles de nous en donner un avant-goût savoureux tout en y associant la notoriété de leur signature. Marguerite Gonon, honneur aux dames, commence ainsi son compte-rendu : « C’est un plaisir rare de lire une thèse en gardant le sourire : rendons-en grâce, de prime abord, au style comme au sujet. ». Nul besoin en effet d’être linguiste ou littéraire, pour goûter aux plaisirs de sa lecture quitte à faire l’impasse sur les passages les plus ardus. Kurt Baldinger précise « Ce que Dinguirard rassemble ensuite dans l’essentiel des faits et textes historico-culturels, économiques, folkloriques et linguistiques de ce « territoire minuscule » [395], c’est-à-dire une vallée montagneuse de quelques kilomètres de long et escarpée à la frontière de l’Ariège, est d’une étonnante variété. »

Méthode. Gonon comme Baldinger, voient dans la méthode de Dinguirard l’empreinte laissée par le maître – Jean Séguy – à qui l’auteur rend un hommage appuyé tout en prenant ses distances et développant ses propres interprétations en diverses occasions. Cette empreinte se remarque en cela que Dinguirard ne néglige aucun fait, aucune source, que tous les éléments ethnographiques accessibles, avec un chapitre spécifiquement consacré à l’histoire, sont collectés et examinés pour éclairer les faits linguistiques. Baldinger précise que l’importance accordée par Dinguirard à une documentation solide relie cette thèse à la démarche de l’école « des « mots et choses » : d’abord les faits en détail, ensuite seulement l’interprétation prudente ; il est contre les généralisations hâtives, les « brumes métaphysiques ». Et de fait, on trouve à la bibliographie de la thèse, des ouvrages méconnus relatifs aux Pyrénées des maîtres de cette école : Krüger, Schröder, Schönthaler, Schmolke, Brelie, Meyer-Lübke, Löffler, voire l’anthropologue-historien-linguiste Julio Caro-Baroja.

Son ethnolinguistique de la haute-vallée du Ger prend ainsi une tournure de scène de vie passée au crible jubilatoire d’une enquête plus descriptive qu’interprétative. La lecture est immersive, on rit de bon cœur avec les formulettes et ethnotextes recueillis, on est ému par les croyances relatives à la faune populaire comme celles relatives aux fées et autres présences de l’invisible qui enveloppent de mystère nos belles Pyrénées.

Apports scientifiques, innovations, découvertes. Gonon et Baldinger soulignent l’apport du lexique cadastral du XVIIe siècle. Baldinger indique en note son intention de reprendre ce lexique dans son dictionnaire onomasiologique de l’ancien gascon (DAG). Baldinger souligne le fait que Dinguirard innove, en abordant la métalinguistique populaire, encore peu étudiée. Il relève également quelques découvertes : Sahorgue < ipsa fabrica dans le cadastre de 1698, aujourd’hui Eth Sahörga avec ILLE supplémentaire [75], ou encore le pouvoir de la tradition et des conventions, dans l’attribution des prénoms et diminutifs. Je voudrais ajouter l’imposant travail, rigoureux et exhaustif, réalisé sur les noms de maison et qui a fait l’objet, avant la thèse, d’un mémoire de maîtrise qui a reçu le prix JISTA en 1963. Enfin, Dinguirard analyse en diachronie l’évolution d’un bilinguisme entre gascon du Couserans et gascon du Comminges, auquel se surajoute plus récemment un bilinguisme gascon-français.

Si Baldinger appelle de ses vœux que cette thèse fasse école, Margueritte Gonon avant lui, conclue ainsi sa lecture : « Outre le plaisir constant qu’on prend à lire ces pages qui font découvrir un pays très typé, l’adhésion de l’esprit est totale devant la méthode. Il s’agit d’une monographie totale, au meilleur sens du mot, Et les monographies sont indispensables pour connaître et pour comprendre « la linguistique ». C’était une idée chère à la fois à Séguy et à Gardette que la linguistique n’est pas « une fin en soi ». Elle n’est qu’un témoin, mais le plus vivant et le plus indiscutable pour saisir la mentalité des hommes dans l’espace et dans le temps. M. Dinguirard en a fait une éclatante démonstration. ».

Enfin, J.-L. Fossat souligne le fait que « J.-C. Dinguirard, dans une étude lexicale et dialectale, qui ne néglige pas d’examiner le folklore, établit clairement la relation de covariance entre distance lexicale dans le canton de St Béat et le fait que certains individus de la communauté présentent le trait colporteurs (…) l’orientation commune devrait être la recherche de la détermination d’indices de position sociale des informateurs définis selon les critères classiques de la démographie, de l’histoire et de la géographie humaine. »

Critique

On trouve dans la thèse de Bruno Besche-Commenge, une critique tout à fait fondée : « Ethnolinguistique de la haute vallée du Ger » n’étudie pas le lexique agro-pastoral. Il subsiste pourtant un berger aujourd’hui au Ger (Monsieur Mégardon), et je crois que son père était berger également. L’enquête aurait donc été possible, en théorie au moins : tous les locuteurs ne se prêtent pas au jeu de l’enquête ethnolinguistique. Voici un extrait de cette thèse, qui outre cette critique, souligne un apport de valeur : « l’axe Est/Ouest importe bien plus du point de vue linguistique que l’axe Nord/Sud ».

Principales sources :

- BALDINGER, Kurt. 1977. Recension. Jean-Claude Dinguirard, Ethnolinguistique de la haute vallée du Ger. Zeitschrift für Romanische Philologie, pp. 434-436.

- GONON, Marguerite. 1976. « Bibliographie – Ethnolinguistique de la Haute vallée du Ger », Revue de littérature Romane, vol. 40, nos 157-158, pp. 474-475.

- FOSSAT, Jean-Louis. Mars 1976. « Microdialectologie et dialectométrie des Pyrénées gasconnes avec la collaboration de Dennis Philps (Université de Londres) », E.R.A. 352 C.N.R.S., Documents pour la recherche méridionale, Série Dialectologie, pp. 5-6.

- SEGUY, Jean. 1973. Rapport d’inscription sur la LAFMA.

FD, le 21 Février 2021 révisé le 02 août 2023.

Différenciation linguistique entre Ger de Boutx et Portet

Références secondaires

- Ferre, Jean-Paul. 2025. Contes de Comminges et d'Aran.

- Carrera, Aïtor. 2023. Petit atles lingüístic de la Vall d'Aran

- Jean-Léo Léonard et Laurent Alibert, « Les versions occitanes de T301A au regard de traditions exogènes : entre universaux, tamis culturels et effets structuraux inducteurs », Revue des langues romanes [En ligne], Tome CXXVII n°1 | 2023, mis en ligne le 01 avril 2023, consulté le 19 avril 2023. URL : http://journals.openedition.org/rlr/5489 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rlr.5489

- 2020, Fiestas y literatura oral en Aragón (el dance de Sariñena)

- 2020. Yidian SHE, Sorbonne Université puis Montpellier 3

- Carrera, A. (2021). hortus e casalis en periferia de Gasconha. Es designacions deth jardin potager en occitan dera Val d’Aran, en Revista de Filología Románica 38, 147-157.

- Carrera Baiget, Aitor. "El manteniment anòmal del diftong final-òu en l’occità de la Vall d’Aran. Tres formes excepcionals: coçòu, narigòu i sòu." Actes du XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013). Section 8: Linguistique variationnelle, dialectologie et sociolinguistique, p. 83-92 (2016).

- Carrera, Aitor. "L’occità de la Vall d’Aran davant dels parlars gascons veïns. Implicacions lingüístiques de la separació política." Institut d’Estudis Catalans–Secció Històrico-Arqueològica, La Reintegració de la Vall d’Aran a Catalunya, Barcelone: IEC (2015): 63-96.

- Carrera Baiget, Aitor. "Toponimia occitana problematica. Sus era representacion grafica de quauqui nòms de lòc dera Gasconha pirenenca." Congrés Internacional de Ciències Onomàstiques (14è: 2011: Barcelona), 2014, p. 2480-2492 (2014).

- Courouau, Jean-François et Gardy, Philippe. 2011. Références et croyances pyrénéennes dans l’œuvre poétique occitane de Denis Saurat (1890-1958)

- Bernissan, Fabrice. 2009. TOPONYMIE GASCONNE ENTRE ADOUR ET ARROS. Contribution à la lexicographie, à l’ethnologie et à la philologie occitanes.

- Baiget, Aitor Carrera. "Diàleg transfronterer en una cruïlla pirinenca. Coincidències lexicas d'Aran i Comenge." Ripacurtia (2006): 56-77.

- EYGUN, Joan. 2004. Los articles montanhòus eth, eradens l ‘escriut occitan despuish l ‘Atge miejancèr. Linguistica Occitana

- 1996. LAGARDE, Christian. Le parler « melandjao » des immigrés de langue espagnole en Roussillon. Nouvelle édition [en ligne]. Perpignan : Presses universitaires de Perpignan, 1996 (généré le 07 mars 2020). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/pupvd/234>. ISBN : 9782354121945. DOI : https://doi.org/10.4000/books.pupvd.234.

- 1979-Jenkins-T.-C.R.-Ethnolinguistique-de-la-haute-vallee-du-Ger. Lo Gay Saber

- Vox Romanica. Nachrichten = Chronique, Collegium Romanicum Helvetiorum Band 38 (1979)

- Calame-Griaule, Geneviève. Langage et cultures africaines : essais d'ethnolinguistique / études réunies et présentées par Geneviève Calame-Griaule, p15 et p 27

- Alvarez-Péreyre Frank. Calame-Griaule, Geneviève, éd., Langage et Cultures africaines.. In: Journal des africanistes, 1977, tome 47, fascicule 2. pp. 202-204. www.persee.fr/doc/jafr_0399-0346_1977_num_47_2_1801_t1_0202_0000_1

- Besche, Bruno. 1977. Le savoir des bergers de Casabède. Vol II. pp. 55-77

- 1977, Baldinger, Kurt. Récenssion (en Fr) de Ethnolinguistique de la Haute vallée du Ger, Dinguirard.

- 1977, BALDINGER, Kurt. Recension. Jean-Claude Dinguirard, Ethnolinguistique de la haute vallée du Ger. Zeitschrift für Romanische Philologie

- 1976. GONON, Marguerite, « Bibliographie - Ethnolinguistique de la Haute vallée du Ger », Revue de littérature Romane, vol. 40, nos 157-158, 1976, p. 474-475

- 1976, Ravier, Xavier. Jean Séguy et la traversée du langage gascon : réflexions sur une topogenèse géolinguistique. Société de Linguistique Romane, Band 40 (1976) Heft 159-160 page 392

- 1973-02-01-Seguy-Jean.-CR-These-Dinguirard-in-rapport-LAFMA.

1976-1983 – Faune populaire et proverbes de Gascogne

13 téléchargement(s)

Du 15 septembre 1976 à – probablement – mi-1983, Jean-Claude Dinguirard alimentait un index de la faune populaire de Gascogne. Ce sont environ 1 755 traces et pas moins de 137 animaux qui sont ainsi suivies, à travers une vingtaine d’ouvrages, principalement parémiologiques, de quinze auteurs. Cet index a été ressaisi et une première analyse quantitative en est proposée ci-après.

Du 15 septembre 1976 à – probablement – mi-1983, Jean-Claude Dinguirard alimentait un index de la faune populaire de Gascogne. Ce sont environ 1 755 traces et pas moins de 137 animaux qui sont ainsi suivies, à travers une vingtaine d’ouvrages, principalement parémiologiques, de quinze auteurs. Cet index a été ressaisi et une première analyse quantitative en est proposée ci-après.

20% (27) des animaux les plus représentés, totalisent 80% des occurrences soit 1 414 apparitions. Félix Arnaudin est l’auteur chez qui l’on trouve le plus d’occurrences (37%). Cinq auteurs totalisent 80% des occurrences de l’index.

S’agissant non plus du nombre d’animaux, mais du nombre d’entrées c’est-à-dire du nombre d’animaux distincts par auteur, le classement est sensiblement inchangé notamment avec Arnaudin et Dardy en tête toutefois l’écart entre eux est très réduit : si Arnaudin a sans doute réalisé une compilation bien plus volumineuse, la biodiversité est sensiblement la même entre Arnaudin et Dardy. De plus, quand 5 des auteurs du panel totalisent 80% du nombre de mentions à un animal, il en faut 7 pour totaliser 80% de la biodiversité du panel et Lespy passe devant Dambielle et Bernat.

Enfin, sur les 137 animaux du panel, 38 – dont la sirène et le « Trote-camin », chez Arnaudin – ne sont cités que par un et un seul auteur. Le classement des auteurs uniques pour chacun de ces 38 animaux est sensiblement comparable au classement des auteurs par la biodiversité inventoriée dans le panel.

Ces éléments mériteraient peut-être une analyse en lien avec l’érosion de la biodiversité en Gascogne maritime, car parmi les animaux les plus cités, le chat arrive en troisième position après le chien et l’âne. Or, d’après Henri POLGE (Le franchissement des fleuves, Via Domitia n° XIX, 1976, p. 83), le chat ne se manifeste en Gaule que vers le début de l’ère chrétienne où il « capte la place et peut-être même le nom de la Genette », totalement absente de ce lexique. Les proverbes, comme les thèmes légendaires, se survivent à eux-mêmes en s’adaptant.

Constitution du panel :

1978 – Folklore gascon du serpent

15 téléchargement(s)

Le folklore du serpent relève d’un bestiaire populaire non-validé par la science, fascinant à découvrir.

Le mythe du serpent galactophage en particulier, très présent en Gascogne, puise t’il ses origines à la préhistoire ? Un indice de plus, relatif aux origines pré-indo-européennes de la culture gasconne.

- Folklore gascon du serpent. Revue de Comminges, 1978, XCI, pp. 277-283

- Emission radiophonique « Panorama méridional », avec nos remerciements à France Culture (nous sommes preneurs des autres épisodes de la série)

A noter qu’en note 81,16 p. 112, dans « Les vers de M. de Pérez« , poète commingeois, J.-C. Dinguirard rappelle que dans la zoologie préscientifique, les petits de la vipère passent pour tuer leur mère à la naissance, condamnés qu’ils sont à lui dévorer le ventre pour parvenir au jour ; et de citer un autre poète gascon, Du Bartas : « L’ingrate Vipère | Naissant, rompt les flancs de sa mourante mère (DU BARTAS, sepmaine VI, 224 s.).

Parmi les traces de serpent dans le folklore gascon, Henri Polge (Le franchissement des fleuves, Via Domitia XIX, 1978, p. 87 note 52) signale un basilic habitant le puits sous la sacristie de la paroissiale de Castelnau-Barbarens jusqu’au XVIIe siècle, d’après Chroniques ecclésiastiques du diocèse d’Auch, 1746, p. 391.

On entend dans l’enregistrement, J.-C. Dinguirard reprendre une formulette enfantine dont j’ai retrouvé le texte complet chez Pierre BEC dans RLiR 1960, page 314. Il s’agirait donc de la « formule enfantine de Bethmale signalée par Rohlfs (Le gascon, p. 40) :

Panquèra, bèra, bèra, Qu’as pan enà taulèra, Hormatge enà ‘scudera, E leit enà caudèra.

(Belette, belle, belle — tu as du pain sur la table — du fromage dans l’écuelle — et du lait dans le chaudron).

La forme type est panlèit ; var. [pal’èit, pal’et] et parfois au plur. [pa(n)l’è(i)ts]. »

Le dernier mot de l’interview fait référence à un article de Henri POLGE sur le nom du lézard dont voici peut-être la référence : Le lézard assassin et le domaine euskarien prélatin, dans Archistra, automne 1973, p. 85-87.

Nota : avec l’autorisation de la Société de Mythologie Française, ci-après également en téléchargement un article du professeur Henri FROMAGE contenant un paragraphe dédié au folklore du serpent.

J.C. Dinguirard, émission radiophonique dédiée au folklore gascon du serpent

Références secondaires

- Gratacos, Isaure, « Le serpent : thème mythologique dans la tradition orale du Haut Comminges et du Couserans (1971 - 2000) », Revue de Comminges, février 2001, p. 165-180

- Christiane AMIEL, Dominique BLANC, Daniel FABRE, Claudine FABRE-VASSAS, Savoirs populaires en Fenouilledes, Rapport final à la Mission du Patrimoine Ethnologique Toulouse 1985

- Claudine Fabre-Vassas, « Le soleil des limaçons », Études rurales, vol. 87, no 1, 1982, p. 63–93

1975 – Bernât d’Esclopetas

10 téléchargement(s)

Conte populaire de Ger de Boutx. Enregistrement diffusé avec l’aimable autorisation de la famille Mothe que nous remercions ici vivement : Madame Josiane Mothe, Monsieur Henri Mothe, Madame Valérie Mothe Iéni, Madame Céline Mothe, Mademoiselle Salomé Iéni.

Conte populaire de Ger de Boutx. Enregistrement diffusé avec l’aimable autorisation de la famille Mothe que nous remercions ici vivement : Madame Josiane Mothe, Monsieur Henri Mothe, Madame Valérie Mothe Iéni, Madame Céline Mothe, Mademoiselle Salomé Iéni.

Bernat d’Esclopetas est l’hybride de deux contes populaires :

– Le Charbonnier , à qui il emprunte son début jusqu’au moment où tout le monde s’endort dans la cabane (le nom du héros apparaît, sous la forme Bernach Ascloupé, dans une version de ce conte publiée par l’Almanac Patouès de l’Arièjo, 1901, p. 31) ; et

– Le Renard Parrain, à qui il emprunte le vol alimentaire, la ruse du renard et l’enquête policière avec sa conclusion.

Ce conte fait également partie de l’article suivant : 1972 – Contribution Ethnolinguistique à l’enseignement du Gascon langue maternelle.

Bernat d'Esclopetas

Références secondaires

1970-1975 – Les animaux et la relation homme-faune

Enregistrements sonores relatifs aux animaux sauvages et domestiques, aux relations homme-faune à Ger-de-Boutx .

Enregistrements sonores relatifs aux animaux sauvages et domestiques, aux relations homme-faune à Ger-de-Boutx .

Histoires d'animaux et d'hommes

Histoire de chevaux et de vêlage

Histoire de chasse au sanglier

L'ours et le taureau

27 Histoire d'ours

38 Le hérisson du curé périt noyé

39 Faune locale et saison pour la fourrure

40 anecdotes autour d'une mûle

1970-1975 – Récit audiophonique d’une vie d’un berger, en gascon de Ger de Boutx

Le locuteur, Théophile Noguès, s’exprime tantôt en français, francitan et gascon.

Enregistrements de Jean-Claude Dinguirard, dans les années 1970 à Ger-de-Boutx : un berger gascon, en 6 épisodes.