Ethnolinguistique de la haute vallée du Ger

Introduction

« La haute vallée du Ger, au Sud de la Haute-Garonne, est un territoire où, depuis le XVII° siècle, se trouvent en contact deux populations hétérogènes, parlant des dialectes gascons fort différents, commingeois (à Ger-de-Boutx) et couserannais (à Coulédoux). Trois siècles de contacts quotidiens ont imposé une certaine unité linguistique, mais non parachevée. Un curieux bilinguisme gascon-gascon s’est instauré, à base de polymorphisme et de surdité aux déviations du voisin, certes, mais avec aussi la conservation, à valeur démarcative, d’un bon stock d’endémismes originels. Ce « bilinguisme » se complique d’un jeu raffiné de préférences, l’un des dialectes étant jugé plus prestigieux que l’autre… A date récente [NDLR : cette citation date de 1977], le français a commencé à s’introduire dans la haute vallée du Ger. On examine le phénomène, et ses répercussions sur une situation linguistique déjà fragilisée par son bilinguisme gascon. » (1977, J.-C. Dinguirard, Francais et Gascon dans les Pyrénées centrales, Lengas 2, pp. 71-111)

Ami visiteur qui souhaite en savoir plus sur le patois parlé dans notre pays de Comminges, une notice de deux pages est ici sauvée de l’oubli du moins tant que tiendra ce site : Séguy, Jean. 1957. [notice linguistique dans] R. Cahisa et H. Seille, Le Comminges et les Quatre-Vallées, guide touristique et culturel, s.l., pp. 30-31.

Les locuteurs des extraits sonores mis en ligne avec l’autorisation de leurs descendants, sont Mme Juliette Mothe, Monsieur Théophile Mothe, Madame Adèle Noguès et Monsieur Théophile Noguès.

SOMMAIRE

Ethnolinguistique de la haute-vallée du Ger : thèse D.E.

- Onomastique – Noms de maison, toponymes et noms illustres de Ger-de-Boutx

- Toponymes de la haute-vallée du Ger

- Les noms de maison dans la haute vallée du Ger

- Processus de folklorisation de l’abbé Paul Mothe, poète Commingeois (de Ger-de-Boutx)

- La vie et l’oeuvre de l’abbé Paul Mothe, poète Commingeois (de Ger-de-Boutx)

- Linguistique et bilinguisme gascon Couserans-Comminges

- Contribution ethnolinguistique à l’enseignement du gascon langue maternelle

- Ethnographie des formulettes « Quéquéréqué » en Comminges

- Français et gascon dans les Pyrénées centrales

- Identités linguistiques et administratives

- Parémiologie

- Proverbes et expressions populaires de Ger-de-Boutx

- Folklore

- La « Montagne » dans les contes de Bladé

- Folklore gascon du serpent

- Bernât d’Esclopetas

- Contes, Histoires et anecdotes de Ger-de-Boutx

- Fêtes locales

- La fête du cochon

- Chansons populaires de Ger-de-Boutx

- Rondes et Gestes de l’enfance

- Artisanat, unités de mesure, vêtements

- Les animaux – la relation homme-faune dans la haute vallée du Ger

- Les êtres mystérieux

- Récits de vie

- Une vie de Berger à Ger-de-Boutx

- Une vie de colporteur Boutarel (de Boutx)

- Propos libres

1975 – Ethnolinguistique de la haute vallée du Ger, Thèse d’Etat

92 téléchargement(s)

Ethnolinguistique de la haute vallée du Ger, Thèse d’Etat soutenue par Jean-Claude Dinguirard, sous la direction du professeur Jean Séguy puis Jacques Allières, à l’université de Toulouse le Mirail. Pierre Bec faisait partie du jury.

L’Auteur en a rédigé lui-même le résumé, à télécharger ici. Au paragraphe de l’ « équation personnelle » l’Auteur indique « Je souhaite que cette étude puisse servir à d’autres. » – espérons que sa prochain réédition exauce ce vœu et celui exprimé ailleurs, de voir se développer les monographies ethnolinguistiques.

Cette thèse met au jour un processus d’évolution linguistique à l’interférence entre gascon commingeois (Ger-de-Boutx) et gascon couserannais (Coulédoux).

Les questions liées aux noms de maison ou à l’enseignement du gascon comme langue maternelle notamment, qui font l’objet de travaux d’approfondissement publiés par ailleurs.

L’ethnolinguiste Dinguirard, agrégé de lettres modernes, est par ailleurs expert en matière de roman policier populaire. Il cultive le goût pour le spécifique non-seulement dans sa pratique de la discipline qu’il définit en début d’ouvrage, où il se méfie des généralités hâtives, mais également comme régent au sein du Collège de ‘Pataphysique, science des particularités par excellence.

Pour parler de cette thèse, donnons la parole à ceux qui sont le mieux susceptibles de nous en donner un avant-goût savoureux tout en y associant la notoriété de leur signature. Marguerite Gonon, honneur aux dames, commence ainsi son compte-rendu : « C’est un plaisir rare de lire une thèse en gardant le sourire : rendons-en grâce, de prime abord, au style comme au sujet. ». Nul besoin en effet d’être linguiste ou littéraire, pour goûter aux plaisirs de sa lecture quitte à faire l’impasse sur les passages les plus ardus. Kurt Baldinger précise « Ce que Dinguirard rassemble ensuite dans l’essentiel des faits et textes historico-culturels, économiques, folkloriques et linguistiques de ce « territoire minuscule » [395], c’est-à-dire une vallée montagneuse de quelques kilomètres de long et escarpée à la frontière de l’Ariège, est d’une étonnante variété. »

Méthode. Gonon comme Baldinger, voient dans la méthode de Dinguirard l’empreinte laissée par le maître – Jean Séguy – à qui l’auteur rend un hommage appuyé tout en prenant ses distances et développant ses propres interprétations en diverses occasions. Cette empreinte se remarque en cela que Dinguirard ne néglige aucun fait, aucune source, que tous les éléments ethnographiques accessibles, avec un chapitre spécifiquement consacré à l’histoire, sont collectés et examinés pour éclairer les faits linguistiques. Baldinger précise que l’importance accordée par Dinguirard à une documentation solide relie cette thèse à la démarche de l’école « des « mots et choses » : d’abord les faits en détail, ensuite seulement l’interprétation prudente ; il est contre les généralisations hâtives, les « brumes métaphysiques ». Et de fait, on trouve à la bibliographie de la thèse, des ouvrages méconnus relatifs aux Pyrénées des maîtres de cette école : Krüger, Schröder, Schönthaler, Schmolke, Brelie, Meyer-Lübke, Löffler, voire l’anthropologue-historien-linguiste Julio Caro-Baroja.

Son ethnolinguistique de la haute-vallée du Ger prend ainsi une tournure de scène de vie passée au crible jubilatoire d’une enquête plus descriptive qu’interprétative. La lecture est immersive, on rit de bon cœur avec les formulettes et ethnotextes recueillis, on est ému par les croyances relatives à la faune populaire comme celles relatives aux fées et autres présences de l’invisible qui enveloppent de mystère nos belles Pyrénées.

Apports scientifiques, innovations, découvertes. Gonon et Baldinger soulignent l’apport du lexique cadastral du XVIIe siècle. Baldinger indique en note son intention de reprendre ce lexique dans son dictionnaire onomasiologique de l’ancien gascon (DAG). Baldinger souligne le fait que Dinguirard innove, en abordant la métalinguistique populaire, encore peu étudiée. Il relève également quelques découvertes : Sahorgue < ipsa fabrica dans le cadastre de 1698, aujourd’hui Eth Sahörga avec ILLE supplémentaire [75], ou encore le pouvoir de la tradition et des conventions, dans l’attribution des prénoms et diminutifs. Je voudrais ajouter l’imposant travail, rigoureux et exhaustif, réalisé sur les noms de maison et qui a fait l’objet, avant la thèse, d’un mémoire de maîtrise qui a reçu le prix JISTA en 1963. Enfin, Dinguirard analyse en diachronie l’évolution d’un bilinguisme entre gascon du Couserans et gascon du Comminges, auquel se surajoute plus récemment un bilinguisme gascon-français.

Si Baldinger appelle de ses vœux que cette thèse fasse école, Margueritte Gonon avant lui, conclue ainsi sa lecture : « Outre le plaisir constant qu’on prend à lire ces pages qui font découvrir un pays très typé, l’adhésion de l’esprit est totale devant la méthode. Il s’agit d’une monographie totale, au meilleur sens du mot, Et les monographies sont indispensables pour connaître et pour comprendre « la linguistique ». C’était une idée chère à la fois à Séguy et à Gardette que la linguistique n’est pas « une fin en soi ». Elle n’est qu’un témoin, mais le plus vivant et le plus indiscutable pour saisir la mentalité des hommes dans l’espace et dans le temps. M. Dinguirard en a fait une éclatante démonstration. ».

Enfin, J.-L. Fossat souligne le fait que « J.-C. Dinguirard, dans une étude lexicale et dialectale, qui ne néglige pas d’examiner le folklore, établit clairement la relation de covariance entre distance lexicale dans le canton de St Béat et le fait que certains individus de la communauté présentent le trait colporteurs (…) l’orientation commune devrait être la recherche de la détermination d’indices de position sociale des informateurs définis selon les critères classiques de la démographie, de l’histoire et de la géographie humaine. »

Critique

On trouve dans la thèse de Bruno Besche-Commenge, une critique tout à fait fondée : « Ethnolinguistique de la haute vallée du Ger » n’étudie pas le lexique agro-pastoral. Il subsiste pourtant un berger aujourd’hui au Ger (Monsieur Mégardon), et je crois que son père était berger également. L’enquête aurait donc été possible, en théorie au moins : tous les locuteurs ne se prêtent pas au jeu de l’enquête ethnolinguistique. Voici un extrait de cette thèse, qui outre cette critique, souligne un apport de valeur : « l’axe Est/Ouest importe bien plus du point de vue linguistique que l’axe Nord/Sud ».

Principales sources :

- BALDINGER, Kurt. 1977. Recension. Jean-Claude Dinguirard, Ethnolinguistique de la haute vallée du Ger. Zeitschrift für Romanische Philologie, pp. 434-436.

- GONON, Marguerite. 1976. « Bibliographie – Ethnolinguistique de la Haute vallée du Ger », Revue de littérature Romane, vol. 40, nos 157-158, pp. 474-475.

- FOSSAT, Jean-Louis. Mars 1976. « Microdialectologie et dialectométrie des Pyrénées gasconnes avec la collaboration de Dennis Philps (Université de Londres) », E.R.A. 352 C.N.R.S., Documents pour la recherche méridionale, Série Dialectologie, pp. 5-6.

- SEGUY, Jean. 1973. Rapport d’inscription sur la LAFMA.

FD, le 21 Février 2021 révisé le 02 août 2023.

Différenciation linguistique entre Ger de Boutx et Portet

Références secondaires

- Ferre, Jean-Paul. 2025. Contes de Comminges et d'Aran.

- Carrera, Aïtor. 2023. Petit atles lingüístic de la Vall d'Aran

- Jean-Léo Léonard et Laurent Alibert, « Les versions occitanes de T301A au regard de traditions exogènes : entre universaux, tamis culturels et effets structuraux inducteurs », Revue des langues romanes [En ligne], Tome CXXVII n°1 | 2023, mis en ligne le 01 avril 2023, consulté le 19 avril 2023. URL : http://journals.openedition.org/rlr/5489 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rlr.5489

- 2020, Fiestas y literatura oral en Aragón (el dance de Sariñena)

- 2020. Yidian SHE, Sorbonne Université puis Montpellier 3

- Carrera, A. (2021). hortus e casalis en periferia de Gasconha. Es designacions deth jardin potager en occitan dera Val d’Aran, en Revista de Filología Románica 38, 147-157.

- Carrera Baiget, Aitor. "El manteniment anòmal del diftong final-òu en l’occità de la Vall d’Aran. Tres formes excepcionals: coçòu, narigòu i sòu." Actes du XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013). Section 8: Linguistique variationnelle, dialectologie et sociolinguistique, p. 83-92 (2016).

- Carrera, Aitor. "L’occità de la Vall d’Aran davant dels parlars gascons veïns. Implicacions lingüístiques de la separació política." Institut d’Estudis Catalans–Secció Històrico-Arqueològica, La Reintegració de la Vall d’Aran a Catalunya, Barcelone: IEC (2015): 63-96.

- Carrera Baiget, Aitor. "Toponimia occitana problematica. Sus era representacion grafica de quauqui nòms de lòc dera Gasconha pirenenca." Congrés Internacional de Ciències Onomàstiques (14è: 2011: Barcelona), 2014, p. 2480-2492 (2014).

- Courouau, Jean-François et Gardy, Philippe. 2011. Références et croyances pyrénéennes dans l’œuvre poétique occitane de Denis Saurat (1890-1958)

- Bernissan, Fabrice. 2009. TOPONYMIE GASCONNE ENTRE ADOUR ET ARROS. Contribution à la lexicographie, à l’ethnologie et à la philologie occitanes.

- Baiget, Aitor Carrera. "Diàleg transfronterer en una cruïlla pirinenca. Coincidències lexicas d'Aran i Comenge." Ripacurtia (2006): 56-77.

- EYGUN, Joan. 2004. Los articles montanhòus eth, eradens l ‘escriut occitan despuish l ‘Atge miejancèr. Linguistica Occitana

- 1996. LAGARDE, Christian. Le parler « melandjao » des immigrés de langue espagnole en Roussillon. Nouvelle édition [en ligne]. Perpignan : Presses universitaires de Perpignan, 1996 (généré le 07 mars 2020). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/pupvd/234>. ISBN : 9782354121945. DOI : https://doi.org/10.4000/books.pupvd.234.

- 1979-Jenkins-T.-C.R.-Ethnolinguistique-de-la-haute-vallee-du-Ger. Lo Gay Saber

- Vox Romanica. Nachrichten = Chronique, Collegium Romanicum Helvetiorum Band 38 (1979)

- Calame-Griaule, Geneviève. Langage et cultures africaines : essais d'ethnolinguistique / études réunies et présentées par Geneviève Calame-Griaule, p15 et p 27

- Alvarez-Péreyre Frank. Calame-Griaule, Geneviève, éd., Langage et Cultures africaines.. In: Journal des africanistes, 1977, tome 47, fascicule 2. pp. 202-204. www.persee.fr/doc/jafr_0399-0346_1977_num_47_2_1801_t1_0202_0000_1

- Besche, Bruno. 1977. Le savoir des bergers de Casabède. Vol II. pp. 55-77

- 1977, Baldinger, Kurt. Récenssion (en Fr) de Ethnolinguistique de la Haute vallée du Ger, Dinguirard.

- 1977, BALDINGER, Kurt. Recension. Jean-Claude Dinguirard, Ethnolinguistique de la haute vallée du Ger. Zeitschrift für Romanische Philologie

- 1976. GONON, Marguerite, « Bibliographie - Ethnolinguistique de la Haute vallée du Ger », Revue de littérature Romane, vol. 40, nos 157-158, 1976, p. 474-475

- 1976, Ravier, Xavier. Jean Séguy et la traversée du langage gascon : réflexions sur une topogenèse géolinguistique. Société de Linguistique Romane, Band 40 (1976) Heft 159-160 page 392

- 1973-02-01-Seguy-Jean.-CR-These-Dinguirard-in-rapport-LAFMA.

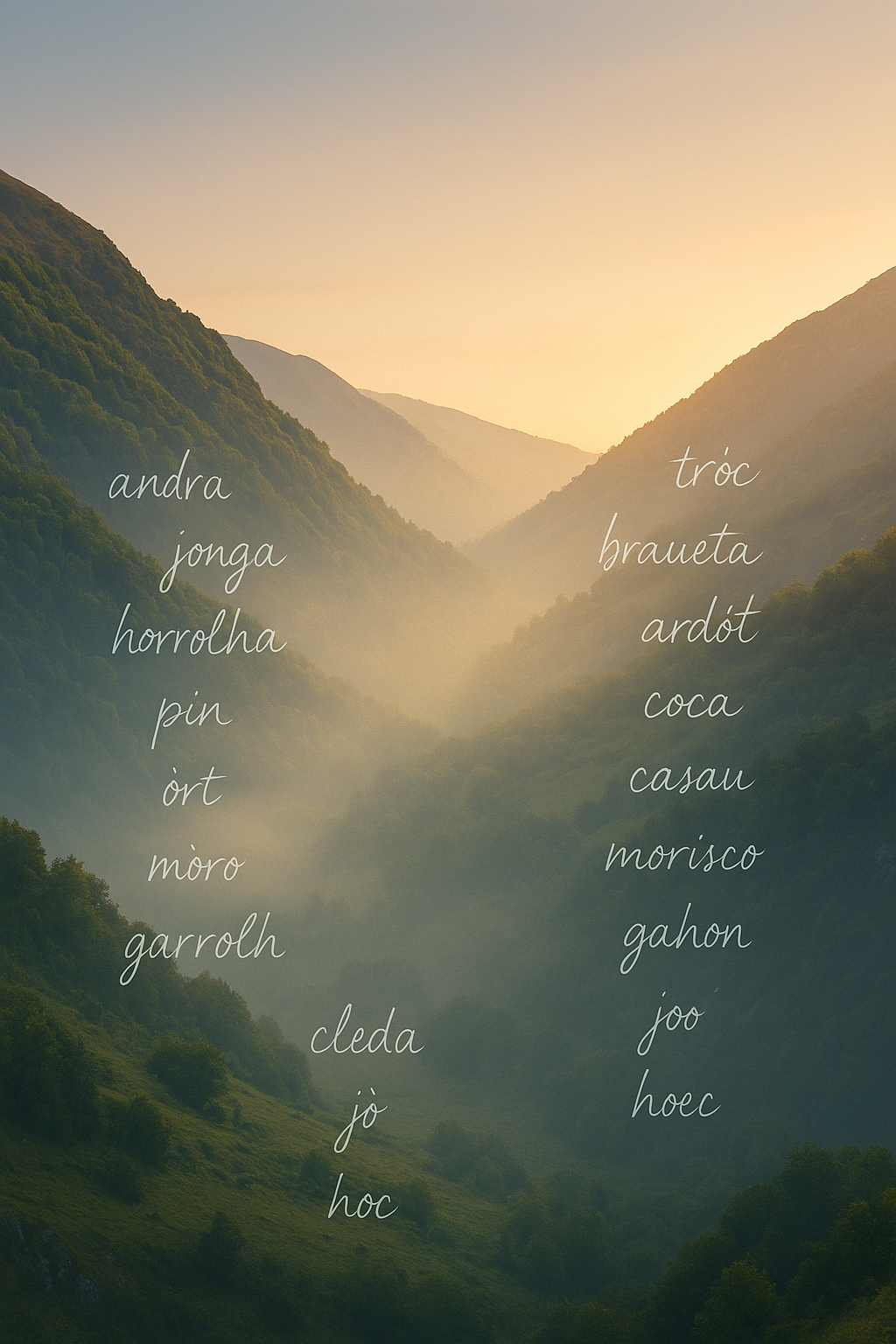

Microtoponymes de Ger de Boutx (en cours d’élaboration)

J.C. Dinguirard a laissé un volume significatif de notes manuscrites plus ou moins exploitées dans son Ethnolinguistique de la haute vallée du Ger. Parmi ces notes, un petit corpus traite de microtoponymie à Ger-de-Boutx et dans les environs. Le corpus d’origine, manuscrit :

Un essai de recontextualisation est proposé ici pour le paysage de Pale Bidau vu depuis Ger-de-Boutx.

màj 10/08/2023

I – Onomastique. Toponymes, noms de maisons et patronymes illustres

1970-1975 – Toponymes de la haute vallée du Ger

16 téléchargement(s)

Ces enregistrements sonores font état de l’étymologie de quelques toponymes de Ger-de-Boutx et de ses environs, d’après les habitants du Ger. On y apprend notamment que :

Ces enregistrements sonores font état de l’étymologie de quelques toponymes de Ger-de-Boutx et de ses environs, d’après les habitants du Ger. On y apprend notamment que :

- Le col du Mourtis (le col des morts ?), en amont du col de Mente, pourrait être le lieu par où autrefois les corps des défunts étaient convoyés du Ger, alors démuni de cimetière, vers Boutx (voir article de M. Alain Assezat ci-après, dont la source probable est le numéro de la Revue de Comminges de 1968, pp. 44-46, « D’une monographie inédite de Boutx », notes de A. Sarramon mis en ligne sur Gallica).

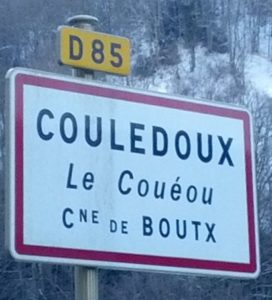

- Coulédoux cristallise une expression émerveillée devant le son de l’eau qui s’y écoule

- Couéou désignerait un lieu de rassemblement du bétail de quelques familles aisées

- Aspet : te reste t’il de la peau sur le dos ?

- Le lacus aurait été une écluse créant une retenue d’eau, pour augmenter le débit du Ger lorsqu’on y voulait convoyer des roules.

- Sur le Plan do Rey, un article Paru dans Pyrénées n° 491 (2012), p. 47 et ssq. qui confirme la thèse de J.-C. Dinguirard nous est gracieusement communiqué par M. Michel Bartoli, que nous remercions vivement ici,

- Les mines de blende de Pale de Raze

- La mine d’or oubliée de l’époque romaine

Et bien d’autres découvertes.

Interviews menées par Jean-Claude Dinguirard entre 1970 et 1975, principalement auprès de Juliette et Théophile Mothe, ainsi que de Théophile Noguès.

50 Toponymes Cubouch, Mourtis et Moncubere

49 Toponyme Plan du Rey et digressions diverses

45 Les Aouirandès et autres toponymes

Foudre annuelle, Topographie et toponymie

Légende onomastique - Toponyme Lacus Lac d'Us

Légende onomastique - toponyme Coulédoux

Légende toponymique - Aspet As peth

Légende toponymique - Aspet As peth

Le nom de lieu Coueou lieu de rassemblement du bétail des familles riches

Noms de lieux et situation courret deth chou

Origine des noms de lieux, Le Mourtis

La mine de Pale de Raze 1

La mine de Pale de Raze 2

La légende de la mine d'or de l'époque romaine

1963 – 1965 Les noms de maisons dans la haute vallée du Ger

23 téléchargement(s)

En Haute Gascogne, les gens ont un double état civil : prénom et nom patronymique constituent celui des événements officiels, tandis que le prénom ou surnom, auquel on adjoint « De » puis le nom de maison, réalise un état civil de proximité, d’usage quotidien. J.-C. Dinguirard étudie la haute vallée du Ger dans ce mémoire ethnolinguistique de D.E.S. qui a reçu le prix Jista mention « Très bien ». Un article paru dans Via Domitia en 1965 est tiré de ce mémoire, également disponible ci-après avec 6 enregistrements audio.

En Haute Gascogne, les gens ont un double état civil : prénom et nom patronymique constituent celui des événements officiels, tandis que le prénom ou surnom, auquel on adjoint « De » puis le nom de maison, réalise un état civil de proximité, d’usage quotidien. J.-C. Dinguirard étudie la haute vallée du Ger dans ce mémoire ethnolinguistique de D.E.S. qui a reçu le prix Jista mention « Très bien ». Un article paru dans Via Domitia en 1965 est tiré de ce mémoire, également disponible ci-après avec 6 enregistrements audio.

Noms de maison et leurs localisation 1

Noms de maison et leurs localisation 2

Noms de maison et leurs localisation 3 - Come de Ramonet

Noms de maison et leurs localisation 4

Noms de maison et leurs localisation 5

Noms de maison et leurs localisation 6

- 1963-J.-C.-Dinguirard-les-noms-de-maisons-dans-la-haute-vallée-du-Ger-memoire-prix-JISTA_public

- 1965-J.-C.-Dinguirard-A-propos-du-nom-de-maison-en-haute-Gascogne-Via-Domitia-n°-11-pp.-47-78-public

- OCR 1963, J.-C. Dinguirard, les noms de maisons dans la haute vallée du Ger, memoire prix JISTA_public_ocr

- OCR 1965, J.-C. Dinguirard, A propos du nom de maison en haute Gascogne, Via Domitia n° 11, pp. 47-78-public_ocr

Références secondaires

- Lafitte, Jean. La Parabole du fils prodigue pour la quasi totalité du Pays de Born - Gasconha.com. 2016.

- Lafitte, Jean, Situation socio-linguistique et écriture du Gascon aujourd'hui, Thèse de doctorat, Tome 1, Haute Bretagne, Credilif, 17 octobre 2005, 378 p.

- Hector Iglesias. Une ”débasquisation toponymique et patronymique” croissante vers la fin du XVIIIème siècle. - Conclusion suivie d’une description des sources manuscrites et d’une bibliographie : Noms de lieux et de personnes à Bayonne, Anglet et Biarritz au XVIIIème siècle. Noms de lieux et de personnes a Bayonne, Anglet et Biarritz au XVIIIe siècle : origine, signification, localisation, proportion et fréquence des noms recensés, Elkarlanean, ISBN : 2-913156-32-0, 375 p., 2000. ffartxibo00347622f

1962 – 1970 Notes sur une folklorisation : le processus de folklorisation de l’abbé Paul Mothe, poète commingeois (de Ger-de-Boutx)

14 téléchargement(s)

L’abbé Paul Mothe a choisi de vivre à Ger-de-Boutx, alors que le Cardinal de Clermont-Tonnerre lui proposait un autre avenir. Il y a prospéré, suscitant bien des jalousies et il a notamment fondé la maison De Camarade.

L’abbé Paul Mothe a choisi de vivre à Ger-de-Boutx, alors que le Cardinal de Clermont-Tonnerre lui proposait un autre avenir. Il y a prospéré, suscitant bien des jalousies et il a notamment fondé la maison De Camarade.

Jean-Claude Dinguirard met en évidence un processus de folklorisation dans la revue Arts et Traditions populaires.

– Notes sur une folklorisation, Arts et traditions populaires, 18e Année, No. 1/3 (Janvier-Septembre 1970), pp. 159-181, lien ci-dessous, complété ultérieurement par des ajours non-publiés, également ci-dessous [Possible influence Quenienne, cf. Subsidia Pataphysica 12-13, p 24.]

– Voir aussi : quelques éléments bibliographique de l’abbé Paul Mothe parus dans la presse (ci-après) ainsi que les œuvres de l’abbé Paul Mothe

- 1970, J.-C. Dinguirard, Notes sur une folklorisation, Arts et Traditions populaires, An 18 n° 1-2-3, pp. 1-23

- Dinguirard, J.-C. 1970. Ajours relatifs à Notes sur une folklorisation, ATP 1 2 3 Année 18

- 1962-1965, Paul Mothe, divers presse

- OCR 1970, J.-C. Dinguirard, Notes sur une folklorisation, Arts et Traditions populaires, An 18 n° 1-2-3, pp. 1-23_ocr

- OCR 1962-1965, Paul Mothe, divers presse_ocr

Références secondaires

- Adell, Nicolas. L'anthropologie d'Ethnologie française. 2018/1 N° 169 | pages 5 à 14 ISSN 0046-2616 ISBN 9782130802129.

- (en) Varios Autores, Silvia Spitta et Valeria Wagner, Des/memorias, Linkgua, 15 octobre 2018. ISBN 978-84-9007-526-5.

- 1983, PInière, Jean-Pierre. Figures de la sorcellerie languedocienne : brèish, endevinaire, armièr

- (cs) Dagmar Klímová, « Review of Approches de nos traditions orales », Český lid, vol. 62, no 1, 1975, p. 59–60

- (pl) J. V. Bromley, Etnos etnografia, Izdatielstvo "Nauka", Moskva 1973, ss. 280 nlb

1965 – La vie et l’œuvre de l’abbé Paul Mothe (1765-1855), poète Commingeois de Ger-de-Boutx

26 téléchargement(s)

Cet ensemble de textes constitue la biographie et l’œuvre poétique de l’abbé Paul Mothe dit Heline, né le 14 février 1765 et décédé le 4 avril 1855 (à l’âge de 92 ans d’après sa stèle) et enterré devant la porte de l’église du Ger. Prêtre et poète, des « ajours » tapuscrits, découverts en novembre 2023 et qui complètent l’article « Notes sur une folklorisation » publié par la revue des Arts et traditions populaires en 1970, et qu’un poème de l’abbé, daté de 1844, retrouvé dans les notes non-publiées de la thèse de J.-C. Dinguirard (ainsi qu’un dessin). Ces ajours mentionnent notamment deux brochures de l’abbé du Ger publiées chez Abadie à St Gaudens et conservées à la Bibliothèque nationale de France et consultables en ligne sur Gallica :

Cet ensemble de textes constitue la biographie et l’œuvre poétique de l’abbé Paul Mothe dit Heline, né le 14 février 1765 et décédé le 4 avril 1855 (à l’âge de 92 ans d’après sa stèle) et enterré devant la porte de l’église du Ger. Prêtre et poète, des « ajours » tapuscrits, découverts en novembre 2023 et qui complètent l’article « Notes sur une folklorisation » publié par la revue des Arts et traditions populaires en 1970, et qu’un poème de l’abbé, daté de 1844, retrouvé dans les notes non-publiées de la thèse de J.-C. Dinguirard (ainsi qu’un dessin). Ces ajours mentionnent notamment deux brochures de l’abbé du Ger publiées chez Abadie à St Gaudens et conservées à la Bibliothèque nationale de France et consultables en ligne sur Gallica :

- 1846. Recueil d’épîtres composées par M. l’abbé Mothe (du Ger)

- 1854. Épître dédiée à M. Lapène, de l’Académie des Jeux floraux… par M. l’abbé Mothe, du Ger, retiré dans sa famille, découragé de voir donner les bonnes places à ceux qu’il avait laissés loin derrière lui dans ses études classiques

Prêtre réfractaire, vers 1797 il mène une vie de pourchassé : » n° 2153 – Liberté, Egalité. Toulouse le 18 frimaire de la 6e année de la République. Le Commissaire du Directoire exécutif près l’Administration centrale du Département de la Haute-Garonne. Au Commissaire du Directoire exécutif près l’administrateur municipal du Canton de St Béat. J’applaudis au zèle et à la louable sollicitude de plusieurs républicains de votre canton, qui me préviennent que les nommés MOTHE et GOUARRE prêtres émigrés souillent encore par leur présence le sol de la République. Ils résident constamment, ajoutent-ils, dans le hameau du Ger de Boutx où les habitants qu’ils ont fanatisés, leur prête asile. Je sais, Citoyen, que vous ainsi que le juge de paix n’avez rien négligé pour faire saisir ces rebelles. Mais il serait dangereux de borner là vos démarches ; il faut tenter de nouveaux moyens pour les atteindre. Le hameau du Ger se trouvant situé sur la ligne de démarcation des cantons de St Béat et d’Aspet, veuillez tout concerter avec votre collègue près ce dernier canton pour faire une descente simultanée à l’effet d’arrêter ces deux perturbateurs. J’invite le Commissaire d’Aspet de concourir avec vous au succès de cette mesure. Je vous prie de m’instruire du succès de cette démarche.

Salut fraternel, CAZAUX D. » (Archives municipales de St Béat).

Il a préféré au doyenné proposé par le Cardinal de Clermont-Tonnerre, une retraite à Ger-de-Boutx où il embrasse un destin anthume et posthume extraordinaire.

Il fonde la maison Camarade en la donnant à son neveu – qu’il appelait « mon petit camarade » – Jean-Bernard Mothe (1816-1871), époux de Marie-Jeanne Nogues, de l’Espounille. Ils sont les parents de Célestin né en 1848 et Pierre-Lucien né en 1850. Peut-être ont ils eu d’autres enfants. Célestin Mothe épouse Sylvie Noguès et enfantent Célestin (décédé à la guerre de 14), Célestine (1873-1859), et Virginie (1878-1859). Célestine Mothe épouse Alexandre Dinguirard, ils enfantent Juliette et Henri. Juliette épouse Théodore Mothe, du Couéou (Coulédoux). De leur union naît Henri Mothe, actuel gardien & conservateur de la maison de Camarade, époux de Jo Zanusso, parents de Valérie et Céline. Valérie, comme Emmanuel et Frédéric, sont les aînés de la maison de camarade à qui la thèse de J.-C. Dinguirard est dédicacée. Les cadets sont Nathalie, Marie-Julie et Céline. La dernière génération à ce jour (2022) de la maison de camarade compte 6 personnes, Salomé, Aaron, Noé, Eliott, Valentine et Charlotte.

Le 17 octobre 1832, la pétition de l’abbé Paul Mothe est rejetée : il cherchait la somme de mille francs pour la desserte du Ger.

Dans un projet de supplique de l’abbé à l’évêque de Comminges, on peut lire : « le ger est un village au centre des pirennées, élogné de Boutx chef lieu de la succursale de deux heures de chemin dont il est séparé par de hautes montagnes que les neiges rendent inaccessibles l’hiver. Sa population… est à present de cent quatre vingts ames la poulation du ger est acglomerée, chaque maison a deux familles, une pour la garde des troupeaux et l’autre pour la culture des terres pénible etdifficile ; la nature du terrian en pente et rocailleux en grande partie n’admet d’autres travaux que ceux des bras et de la beche »…

Voir aussi Note sur une folklorisation.

- Mothe, Paul. 1844. Complainte sur la mort d’un ivrogne mort au passage de Menté en 1844

- 1965, J.-C. Dinguirard, Biographie de l'abbé Paul Mothe, tapuscrit

- OCR 1970, J.-C. Dinguirard, Notes sur une folklorisation, Arts et Traditions populaires, An 18 n° 1-2-3, pp. 1-23_ocr

- Dinguirard, J.-C. 1970. Ajours relatifs à Notes sur une folklorisation, ATP 1 2 3 Année 18

- 1965, J.-C. Dinguirard, Paul Mothe, oeuvres poétiques, le cycle de Philis

- 1965, J.-C. Dinguirard, Paul Mothe, oeuvres poétiques, vers politiques et religieux

- Mothe, Paul (Abbé), 1846. Recueil d'Epitres

- Paul-Mothe

- MS - Eglogue sur la naissance du Roy de rome

- MS - Elegie à Philis ou les regrets de deux amants

- MS - Epitre à l'academie des jeux floraux

- MS - Epitre à Montesquieu

- MS - Epitre à Philis

- MS - Inventaire des effets de l'Eglise du Ger

- MS - Lettre à Me Lapene, avocat à St Gaudens

- Registre administration centrale contre les abbés Mothe et Gouarré

- OCR 1965, Paul Mothe, oeuvres poétiques, Epitres_ocr

- Mothe-Paul-Abbe-1854.-Epitre-dediee-a-M.-Lapene

- OCR 1965, J.-C. Dinguirard, Paul Mothe, oeuvres poétiques, vers politiques et religieux_ocr

- OCR 1965, J.-C. Dinguirard, Paul Mothe, oeuvres poétiques, le cycle de Philis_ocr

- OCR 1965-J.-C.-Dinguirard-Biographie-de-labbe-Paul-Mothe-tapuscrit_ocr

II – Linguistique et bilinguisme gascon-couserannais / gascon-commingeois

1972 – Contribution Ethnolinguistique à l’enseignement du Gascon langue maternelle

14 téléchargement(s)

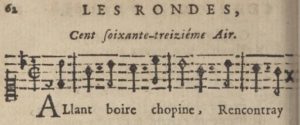

Cette contribution rend compte d’une enquête menée dans la haute vallée du Ger entre 1968 et 1971, pour comprendre comment un jeune Pyrénéen apprend le gascon. Plusieurs comptines et textes ou chansons utilisé dans l’enseignement du gascon comme langue maternelle y sont présentés. Les enregistrements audio correspondant, sont réalisés à Ger de Boutx par Jean-Claude Dinguirard dans le cadre d’interviews de sa tante paternelle Madame Juliette MOTHE, et publiés avec l’autorisation de tous les membres de sa famille sur 3 générations :

Cette contribution rend compte d’une enquête menée dans la haute vallée du Ger entre 1968 et 1971, pour comprendre comment un jeune Pyrénéen apprend le gascon. Plusieurs comptines et textes ou chansons utilisé dans l’enseignement du gascon comme langue maternelle y sont présentés. Les enregistrements audio correspondant, sont réalisés à Ger de Boutx par Jean-Claude Dinguirard dans le cadre d’interviews de sa tante paternelle Madame Juliette MOTHE, et publiés avec l’autorisation de tous les membres de sa famille sur 3 générations :

- Sarra bagueta, p. 47,

- Motin, motin, montaina, p. 49,

- Per aquera carreretta, p. 51,

- Tin-tan, p. 52,

- Quéquéréqué, p. 54, voir aussi les articles proposés sur ce site relatifs aux formulettes et autres « quéquéréqué »,

- Saba-saba, p. 56,

- Eth drolle dera codina, p. 58,

- Harri harri, p. 59,

- Bernat d’Esclopetas, p. 60, voir l’article et l’audio dédiés, sur ce site,

- Cinq légendes topographiques : Coulédoux, le Couéou, Plan du Rey, Lacus, Aspet, pp. 64-65,

- Histoire de Niais, p. 66,

- La Fée au tison, p. 67,

- La Fée capturée, p. 68,

- La Fée brûlée, p. 70,

- Santot Merdot, p. 76.

1972, J.-C. Dinguirard, Contribution Ethnolinguistique à l’enseignement du Gascon langue maternelle. Via Domitia n° XVI, pp. 43-90

1973, Mothe, Juliette. Sarra bagueta

1973, Mothe, Juliette. Motin, motin, motaina

1973, Mothe, Juliette. Motin, motin, motaina 2 : en situation

1973, Mothe, Juliette. Per aquera Carreretta

1973, Mothe Juliette. Tin-tan, Campana de Solan

1973, Mothe, Juliette. Quéquéréqué

1973, artiste inconnu, Saba-saba

1973, Mothe Juliette. Saba-saba

1973, Mothe, Théo - Saba saba

1973, Mothe Juliette. Légende onomastique - Étymologie du toponyme d'Aspet

1973, Mothe Théo. Légende onomastique - toponyme Coulédoux

1973, Mothe, Théo. Légende onomastique - Toponyme Lacus Lac d'Us

1973, Mothe, Juliette. Histoires de fées

1973, Mothe, Juliette. Nosta Dama de Pomèr : Santot Merdot

Références secondaires

- Courtois, Jean ; Beitl, Klaus, « Die Sagen vom Nachtvolk. Untersuchung eines alpinen Sagentypus. ; Kretzenbacher (Leopold). Meisterdieb-Motive. II-Frühe italienische und französiche Zeugnisse zum Humanistenschwank vom Betrug mit den Lichtkrebsen. », Le Monde alpin et rhodanien, Revue régionale d’ethnologie, vol. 4, no 3, 1976, p. 194–195

- Tuaillon, G. Chronique bibliographique. Revue de linguistique romane, Band 37 (1973), page 198

- Fabre, D., Lacroix, J., & Lafont, R. (1973). Perspectives en ethnolinguistique occitane. Ethnologie Française, 3(3/4), 253-264. Retrieved May 22, 2020, from www.jstor.org/stable/40988255

- Séguy, Jean. La dialectométrie dans l'Atlas linguistique de la Gascogne. Revue de linguistique romane, Band 37 (1973), page 17.

1973 – 1975 : Ethnographie des formulettes « Quéquéréqué » en Comminges

16 téléchargement(s)

Une série d’articles ethnographiques sur les textes enfantins et formulettes du folklore commingeois, ou « Quéquéréqué ».

Une série d’articles ethnographiques sur les textes enfantins et formulettes du folklore commingeois, ou « Quéquéréqué ».

– Le Comminges : un affreux désert [folklorique] ? Revue de Comminges, 1973, LXXXVI, pp. 199-201

– Un texte surréaliste. Revue de Comminges, 1973, LXXXVI, pp. 405-406

– Quéquéréqué ! (suite). Revue de Comminges, 1975, n° LXXXVIII-3, pp. 327-330

Articles mis en ligne extraits de Gallica, avec l’aimable autorisation de la BnF et de la Société des Etudes de Comminges.

Voir aussi Quéquéréqué dans l’article : 1972 – Contribution Ethnolinguistique à l’enseignement du Gascon langue maternelle

Mothe, Juliette. Quéquéréqué

- OCR 1973-J.-C.-Dinguirard-Le-Comminges-un-affreux-désert-folklorique.-Revue-de-Comminges-via-BnF-1973-LXXXVI-pp.-199-201_ocr

- OCR 1973-J.-C.-Dinguirard-Un-texte-surréaliste.-Revue-de-Comminges-via-BnF-1973-LXXXVI-pp.-405-406_ocr

- OCR 1975-J.-C.-Dinguirard-Quéquéréqué-suite.-Revue-de-Comminges-1975-via-BnF-n°-LXXXVIII-3-pp.-327-330_ocr

Références secondaires

1977 – Français et gascon dans les Pyrénées centrales

13 téléchargement(s)

A propos du bilinguisme gascon-gascon entre Coulédoux (Couserans) et Ger-de-Boutx (Comminges) et de l’influence de l’arrivée du français sur cette situation linguistique particulière.

A propos du bilinguisme gascon-gascon entre Coulédoux (Couserans) et Ger-de-Boutx (Comminges) et de l’influence de l’arrivée du français sur cette situation linguistique particulière.

Les enregistrements effectués par Jean-Claude Dinguirard dans les années 1970 de la plupart des chansons transcrites dans cet article, ont pu être retrouvés, numérisés depuis bandes magnétiques et sont mis en ligne ci-après.

De plus, un enregistrement de locuteur natif de Ger-de-Boutx indique que prières et berceuses étaient, dans sa jeunesse, déjà dites en français.

Chanson : le riche et le pauvre

Chanson : l'hirondelle

Chanson de Sans-souci

Chanson : Un jour, dans un festin immense

Chanson : l'ivrogne et le pénitent

Chanson : l'ivrogne et le pénitent (version T. Mothe)

Chanson : le vin et l'eau

Juliette Mothe : ni berceuse ni prière en patois

Références secondaires

1970-1975 – Identités : démarcations linguistiques et rattachement administratif

Ressources audio qui illustrent les éléments constitutifs du sentiment d’identité des habitants du Ger. Une identité inclusive, puisque on fréquente voire se marie avec « alter ». Une identité plurielle, constituée d’éléments de démarcation et d’éléments communs, de faits linguistiques – phonologie et lexique donnant lieu à divers calembours et traits d’humour – comme d’enjeux économiques liés notamment à l’exploitation forestière, ou de rattachement administratif.

Sont également proposés ici sous le titre « Wörter und sachen« , une collection d’enregistrements de locuteurs habitant Ger-de-Boutx : les descriptions qu’ils procurent de leur lexique familier, phonologie comprise, sont autant d’éléments constitutifs de leur communauté langagière.

Les batailles de la haute vallée du Ger

Blessejar ou le fait de prononcer SH les S / ç

Différences entre patois de la haute vallée du Ger

Le double N - Nati et Vati tot es parenti

30sub Nati et Vati

Différences entre patois voisins - la pelle à feu etc.

Patois, différentes prononciations

Patois, mariage et métissage

Patois, les surnoms patronymiques

Patois, différenciation lexique onomastique phonologie

52 Les uns disent des autres (en gascon)

Enquête en démarcation géographique, procès avorté.

Cartographie linguistique et démarcation du patois de l'Ariège

Démarcation géog. et affinités électives

28 Spécificités du patois du Soulegna

30 Différences entre patois

28 Différences entre patois

Patois, différenciation lexique onomastique phonologie

Patois, différentes prononciations

Différences entre patois voisins - la pelle à feu etc.

Différences entre patois voisins - Venir etc

Jou vs Jo

Détresse de rattachement administratif 2

Détresse de rattachement administratif 1

31 Explic. diff. patois Couserans Comminges par l'influence des eveques Pamiers St B de C

Jurons commingeois de Ger de Boutx

Wôrter und sachen bols, lait et couteaux

Wôrter und sachen et procédés artisanaux - Baratte, bidon de lait, mastic étanche

Wörter und Sachen - Cuisine et fromage

Wörter und Sachen - Autour de la cheminée

Wörter und Sachen - Autour de la cheminée

Wörter und Sachen - la maison (suite)

Wörter und sachen autour du saucisson

Wörter und Sachen - Ger de Boutx - Thème de la maison

Wörter und Sachen - Ger de Boutx - Thème du grenier à foin

Wörter und Sachen - Ger de Boutx - Thème de la maison (suite)

Patois, Wörter und Sachen 1

Patois, Wörter und Sachen 2

Patois, Wörter und Sachen 3

Wörter und Sachen 4 - Alphonse XIII

III – Parémiologie

1970-1975 Proverbes et expressions populaires de Ger de Boutx

7 téléchargement(s)

Proverbes de Ger de Boutx, Comminges.

Proverbes de Ger de Boutx, Comminges.

- Si août sèche quelques gouttes, septembre séchera jusqu’à la dernière (traduction très libre)

- La lessive du gascon

- Formule que l’on prononce en tenant le cochon à l’écart

- Autre expression gasc.

- Nati e Vati toti parenti…

- Jurons

- Le chant de la grive…

- Notes manuscrites : proverbes, recettes de cuisine et de pharmacopée

Ailleurs sur ce site, on entendra aussi : « vèrd et blu : me foti de tu », voire la ronde enfantine : « vèrd et blu et jaune, vòs dansar Guilhaumes ? – Arrog e vèrd et blu me foti de tu ».

« La haute vallée du Ger est pourtant un pays où d’immenses forêts de conifères et de vastes prairies rejoignent le ciel ».

Proverbe sur les chaleurs d'août et de septembre

La lessive du Gascon

Expressions populaires de Ger de Boutx - écarter le cochon etc.

Nati et Vati

29 Jurons commingeois de Ger de Boutx

53 Proverbe en gascon sur le chant de la grive

IV – Folklore

1971 – La « Montagne » dans les contes de Bladé

8 téléchargement(s)

La montagne : un monde à l’envers pour les peuples des plaines. Ici dans les Pyrénées gasconnes.

La « Montagne » dans les contes de Bladé, revue de Comminges, 1971, LXXXIV, pp. 141-147.

Articles publiés avec l’aimable autorisation de la Société des Etudes de Comminges et de la BnF pour Gallica.

Références secondaires

1978 – Folklore gascon du serpent

15 téléchargement(s)

Le folklore du serpent relève d’un bestiaire populaire non-validé par la science, fascinant à découvrir.

Le mythe du serpent galactophage en particulier, très présent en Gascogne, puise t’il ses origines à la préhistoire ? Un indice de plus, relatif aux origines pré-indo-européennes de la culture gasconne.

- Folklore gascon du serpent. Revue de Comminges, 1978, XCI, pp. 277-283

- Emission radiophonique « Panorama méridional », avec nos remerciements à France Culture (nous sommes preneurs des autres épisodes de la série)

A noter qu’en note 81,16 p. 112, dans « Les vers de M. de Pérez« , poète commingeois, J.-C. Dinguirard rappelle que dans la zoologie préscientifique, les petits de la vipère passent pour tuer leur mère à la naissance, condamnés qu’ils sont à lui dévorer le ventre pour parvenir au jour ; et de citer un autre poète gascon, Du Bartas : « L’ingrate Vipère | Naissant, rompt les flancs de sa mourante mère (DU BARTAS, sepmaine VI, 224 s.).

Parmi les traces de serpent dans le folklore gascon, Henri Polge (Le franchissement des fleuves, Via Domitia XIX, 1978, p. 87 note 52) signale un basilic habitant le puits sous la sacristie de la paroissiale de Castelnau-Barbarens jusqu’au XVIIe siècle, d’après Chroniques ecclésiastiques du diocèse d’Auch, 1746, p. 391.

On entend dans l’enregistrement, J.-C. Dinguirard reprendre une formulette enfantine dont j’ai retrouvé le texte complet chez Pierre BEC dans RLiR 1960, page 314. Il s’agirait donc de la « formule enfantine de Bethmale signalée par Rohlfs (Le gascon, p. 40) :

Panquèra, bèra, bèra, Qu’as pan enà taulèra, Hormatge enà ‘scudera, E leit enà caudèra.

(Belette, belle, belle — tu as du pain sur la table — du fromage dans l’écuelle — et du lait dans le chaudron).

La forme type est panlèit ; var. [pal’èit, pal’et] et parfois au plur. [pa(n)l’è(i)ts]. »

Le dernier mot de l’interview fait référence à un article de Henri POLGE sur le nom du lézard dont voici peut-être la référence : Le lézard assassin et le domaine euskarien prélatin, dans Archistra, automne 1973, p. 85-87.

Nota : avec l’autorisation de la Société de Mythologie Française, ci-après également en téléchargement un article du professeur Henri FROMAGE contenant un paragraphe dédié au folklore du serpent.

J.C. Dinguirard, émission radiophonique dédiée au folklore gascon du serpent

Références secondaires

- Gratacos, Isaure, « Le serpent : thème mythologique dans la tradition orale du Haut Comminges et du Couserans (1971 - 2000) », Revue de Comminges, février 2001, p. 165-180

- Christiane AMIEL, Dominique BLANC, Daniel FABRE, Claudine FABRE-VASSAS, Savoirs populaires en Fenouilledes, Rapport final à la Mission du Patrimoine Ethnologique Toulouse 1985

- Claudine Fabre-Vassas, « Le soleil des limaçons », Études rurales, vol. 87, no 1, 1982, p. 63–93

1975 – Bernât d’Esclopetas

10 téléchargement(s)

Conte populaire de Ger de Boutx. Enregistrement diffusé avec l’aimable autorisation de la famille Mothe que nous remercions ici vivement : Madame Josiane Mothe, Monsieur Henri Mothe, Madame Valérie Mothe Iéni, Madame Céline Mothe, Mademoiselle Salomé Iéni.

Conte populaire de Ger de Boutx. Enregistrement diffusé avec l’aimable autorisation de la famille Mothe que nous remercions ici vivement : Madame Josiane Mothe, Monsieur Henri Mothe, Madame Valérie Mothe Iéni, Madame Céline Mothe, Mademoiselle Salomé Iéni.

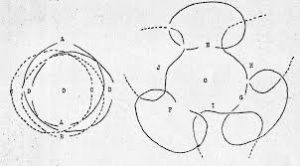

Bernat d’Esclopetas est l’hybride de deux contes populaires :

– Le Charbonnier , à qui il emprunte son début jusqu’au moment où tout le monde s’endort dans la cabane (le nom du héros apparaît, sous la forme Bernach Ascloupé, dans une version de ce conte publiée par l’Almanac Patouès de l’Arièjo, 1901, p. 31) ; et

– Le Renard Parrain, à qui il emprunte le vol alimentaire, la ruse du renard et l’enquête policière avec sa conclusion.

Ce conte fait également partie de l’article suivant : 1972 – Contribution Ethnolinguistique à l’enseignement du Gascon langue maternelle.

Bernat d'Esclopetas

Références secondaires

1970-1975 – Contes, histoires et anecdotes de Ger-de-Boutx

41 enregistrements sonores relatifs au folklore de Ger-de-Boutx.

Pour Bernat d’Esclopettes, voir aussi :

- 1975 Bernat d’Esclopettes

- 1972 Contribution Ethnolinguistique à l’enseignement du Gascon langue maternelle

Pour l’histoire de « ceux qui voulaient couper la cime d’un arbre comptant l’un sur l’autre pour amener une hache », un conte similaire nous est signalé à Biscarosse par M. Jean Léo Léonard que nous remercions vivement Contes populaires de la Grande Lande N°4 : « Lou hilat »

Trophée de licorne siamoise

Plusieurs de ces histoires ou formulettes sont retranscrites et étudiées dans 1975 – Ethnolinguistique de la haute vallée du Ger, Thèse d’Etat

- L’ours et le taureau

- Les œufs de jument

- Le dernier loup de Portet d’Aspet

- Buhali et alendali

- Caulet maulet

- L’homme rouge

- Récits de Ger-de-Boutx : La dispute de Cubouch – « Vive Con ! » – Les bourgeoises de Luchon – Les sorcières de Peire Neire

- Notre-Dame de Pomèr et le bouc perdu

- Etc.

Interviews de Juliette et Théo Mothe, principalement, réalisées par J.-C. Dinguirard, vers 1973, à Ger-de-Boutx.

Bernat d'Esclopetas

Le colporteur affamé et la vache aux 5 veaux

Les œufs de jument en gascon v1

Les œufs de jument en gascon v2

Les œufs de jument v3

Le dernier loup de Portet

Buhali e alendali

Caulet Maulet

L'homme rouge

v1 - Ceux qui partirent couper la cime d'un arbre, chacun comptant sur l'autre pour amener une hache

v2 - Ceux qui partirent couper la cime d'un arbre, chacun comptant sur l'autre pour amener une hache

Notre-Dame de Pomèr et le bouc perdu

Pin Andrèu brave l'interdit et rencontre les renards

Le combat du taureau avec l’ours

Légende toponymique - Aspet

Historiettes de Ger de Boutx

Historiettes de Ger de Boutx 2

Contes de Ger de Boutx

Madame de Coarraze ou la dame à la patte d'oie

Le bouc qui parlait - Le petit livre de Jean de Paris

Autres anecdotes de Pècs des Pyrénées

Autres histoires de pècs des Pyrénées

Pècs- Nuit de noce d'Amélie et autres anecdotes

Le fou du Soulegna et autres anecdotes

Autres histoires de pècs des Pyrénées

L'homme qui dessinait des croix sur les pierres

Claire et Angélique

Autres anecdotes de Pècs des Pyrénées

Autres anecdotes de Pècs des Pyrénées

Bernàt de Coma Granda

Batistou l'Ariégeois

Jean de bordasse, gravure sur ardoise

Pèc, Couq, Crétin des Pyrénées

Pèc - Long récit personnel

Le crétin en Francitan

Recits de Ger de Boutx

Un avion au Mourtis - un homme de papier

L'homme absenté 25 ans et ses chats

46 Le portefeuille retrouvé

47 Une aventure de Shapaï à la Henne Morte et de Tantougne au pont de l'Oule

48 Dehors, il y a toutes sortes de gens

1970-1975 – Fêtes locales, messes, et curés

Enregistrements sonores relatifs aux fêtes religieuses et autres fêtes locales de Ger-de-Boutx.

Enregistrements sonores relatifs aux fêtes religieuses et autres fêtes locales de Ger-de-Boutx.

Vierge et fête locale

32 Fêtes religieuses et croix locales

37 Servants de messe

Histoires de curés

Quand le jeune curé de Hilhine vous traite de crétin

34 Le glas de Coulédoux sonne gratis pour sa marraine

2016 – La fête du cochon

6 téléchargement(s)

Dans ce récit autobiographique de 2016, Alain Assezat (Boutx-le-Mourtis) évoque la fête du cochon dans nos montagnes pyrénéennes.

1970-1975 Chansons populaires de Ger de Boutx

- L’ivrogne et le pénitent

« Tu vois, je ne peux la contenir » : capturé au passage, ce délicieux gasconisme local de l’interprète hésitant avant de se remémorer le couplet final (« la finale »).

- Mangez et buvez et priez le Bon Dieu pour nous

- Hirondelle, pars mais ne me dis pas adieu

- L’eau et le vin : un dialogue enchanteur

- Une vie à boire

- Le riche et le pauvre – « A tout mendiant j’ouvrirai ma maison »

- La chanson de Pujolles

- La chanson de Luchon

- Un couplet

L'ivrogne et le pénitent version partielle ultérieure

L'ivrogne et le pénitent, version complète

Mangez et buvez et priez le Bon Dieu pour nous

Hirondelle, pars mais ne me dis pas adieu

Dialogue entre l'eau et le vin

Une vie à boire

Le riche et le pauvre

18 Chanson de Pujolles à ne pas chanter à Eup (courte)

19 Chanson de Boutx Pujolles à ne pas chanter à Eup (longue)

20 Chanson de Luchon

21 Un couplet

1970-1975 – Rondes, jeux et gestes de l’enfance et de l’adolescence

Pièrra, la guèrra

1, 2, 3 ce sera toi !

Saba saba pet de craba : un sifflet en noisetier

Jeux d'enfants - sifflet, boules, toupie

Jeux d'enfants et d'adolescents

1970-1975 – Artisanat, unités de mesure, vêtements

Enregistrements sonores liés à la prestance sociale héritée du port de la canne et du chapeau, aux procédés artisanaux, qui ne sont pas la principale caractéristique de Ger-de-Boutx, et à la canne comme unité de mesure.

Enregistrements sonores liés à la prestance sociale héritée du port de la canne et du chapeau, aux procédés artisanaux, qui ne sont pas la principale caractéristique de Ger-de-Boutx, et à la canne comme unité de mesure.

Le port de la canne et du chapeau

35 Tourne la varrite pour séparer la farine du son

43 Wôrter und sachen et procédés artisanaux - Baratte, bidon de lait, mastic étanche

La canne, mesure de longueur ou de volume

1970-1975 – Les animaux et la relation homme-faune

Enregistrements sonores relatifs aux animaux sauvages et domestiques, aux relations homme-faune à Ger-de-Boutx .

Enregistrements sonores relatifs aux animaux sauvages et domestiques, aux relations homme-faune à Ger-de-Boutx .

Histoires d'animaux et d'hommes

Histoire de chevaux et de vêlage

Histoire de chasse au sanglier

L'ours et le taureau

27 Histoire d'ours

38 Le hérisson du curé périt noyé

39 Faune locale et saison pour la fourrure

40 anecdotes autour d'une mûle

1970-1975 – Les êtres mystérieux

Quand « Alter » est un être mystérieux, surnaturel.

Quand « Alter » est un être mystérieux, surnaturel.

Histoires de fées

Histoires de sorcières 1

Histoires de sorcières 2

Feux follets

Lumiere de corps celestes, signe de l'au-delà

Rêve mediumnique grand-mère petit-fils

Rêve mediumnique mère fils

V – Récits de vie

1970-1975 – Récit audiophonique d’une vie d’un berger, en gascon de Ger de Boutx

Le locuteur, Théophile Noguès, s’exprime tantôt en français, francitan et gascon.

Enregistrements de Jean-Claude Dinguirard, dans les années 1970 à Ger-de-Boutx : un berger gascon, en 6 épisodes.

54-55.1 Propos libres de berger en français

55.2 Propos libres de berger en français (suite)

55.3 Propos libres de berger en francitan et gascon (suite)

55.4 Propos libres de berger en francitan et gascon (suite)

55.5 Propos libres de berger en francitan et gascon (suite)

55.6 Propos libres de berger en francitan et gascon (suite)

1970-1975 – J.-M. de Merèr (1875-?), une vie de colporteur Boutarèl (habitant de Boutx-le Mourtis) au XXè s.

Interview de Monsieur J.-M. de Merèr, né le 16 novembre 1875 à Boutx (31), qui fut colporteur, à Boutx-le-Mourtis. Interview effectuée par J.-C. Dinguirard en 1973.

Parti vers l’âge de 11 ans de Boutx pour la Normandie avec son oncle, ce colporteur Pyrénéen reviendra au pays pour une année de service militaire à Toulouse, puis chaque année quelques jours avant la Noël. Dans son fourbis, chapelets, blague à tabac, livres sur l’art d’aimer et d’alchimie. Les colporteurs mariés, voyagent avec leur épouse mais celles-ci viennent toujours donner naissance à leurs enfants au village, auprès de leurs parents.

Plus tard, il emploie des commis de Fos ou de Melles, mais pas de Boutx (ça n’allait pas).

Vers l’âge de 26 ans, il épouse une fille Redonnet, et reprend la route avec ses enfants après qu’ils aient atteint l’âge de la première communion, pour « faire le bazar », vendre des couvertures et couvre-lits de la maison Delannoy, des mouchoirs de Cholet « pliés par douze » qu’il faisait venir par lots de 500 ou 600 des maisons Ferté-Macé ou Guybet-Milet. La technique de vente repose sur mille et une ruses : on mouille les mouchoirs et comprenez, je ne vous les fait qu’à 5 francs puisque c’est vous : 3 francs ; on maquille les imperfections ; on se fait passer pour peintre, on affiche des prix dits de liquidation ; on fait passer le fil pour de la soie ; on apitoie en inventant des mésaventures…

Les Boutarels étaient nombreux dans le colportage, dans le bazar – couvertures, flanelles, bas, tricots, miroirs, gravures, cadres- les commis – couvertures, mouchoirs, tapis- ou les bonnes.

Vendre de tout, n’importe quoi, à n’importe quel prétexte. La jeunesse de Boutx s’y emploie, mobilisant jusqu’à 200 chevaux tandis que les vieux restent au village avec les plus jeunes enfants. Si bien que le recensement annuel des chevaux ne trouvait à Boutx qu’un pauvre mulet du Ger.

Sur un chaud-et-froid d’un soir de bal, il manque y rester. Mais c’est compter sans le remède miracle : le vin Picot !

Puis vient la guerre et ses aventures, où sa connaissance de tant de villes et de chemins de campagne, acquise par des années de travail comme colporteur, lui sauveront la vie et arrangeront son avancement, de téléphoniste jusqu’à divers postes à l’arsenal. Il manque tout de même périr électrocuté.

Évoquant Boutx, l’hydrogéologie locale, les cultures vivrières – blé, maïs, sarrasin et pommes de terres – et les métiers d’ouvrier agricole et de taupier, les souvenirs du colporteurs reviennent bien vite. Il est vrai que l’enquêteur, ethnolinguiste de déformation, s’intéresse manifestement aux livres que vendait le colporteur et tout particulièrement à ceux du grand et du petit Albert. Il y avait aussi ce livre dont le nom m’échappe et que mon père avait vendu fort cher, qui donnait la recette d’un philtre d’amour à un vieil homme amoureux d’une jeunette…

1 Une vie de colporteur

2 Faire le bazar

3 Vendre de tout et n'importe quoi

4 Jusqu'à 200 chevaux sur les routes

5 Conter fleurette par temps froid...

6 C'est risquer sa vie sur un chaud-et-froid

7 Mais le vin picot fait des miracles

8 Téléphoniste sous les drapeaux

9 Quand le gascon et les bretons arrivent sur Paris

10 Factotum à l'Arsenal

11 Jusqu'à rendre ses effets (sauf la capote !) et rentrer

12 Les cultures vivrières à Boutx

13 Le taupier de Boutx et du Ger

14 Colporteur-libraire et le philtre d'amour

15 Encore des amours impossibles

16 Travaux des champs

17 Quand Boutx cultivait des vignes et des pêches

1970-1975 – Propos libres

Récits de vie : enregistrements sonores sous la forme de propos libres, récits de voyages, de jeunesse…

Récits de vie : enregistrements sonores sous la forme de propos libres, récits de voyages, de jeunesse…

Récit de vie - jeux courtisans, voyage

Récit de voyage

Récit de vie - le repas et le chien (gasc)

Théo Mothe et un ex facteur de St Béat - Récit de vie 1

Récit de vie - Le facteur de St Béat - Le repas

Pèc - Long récit personnel

Contact avec l'électricité en Francitan

Quand le jeune curé de Hilhine vous traite de crétin

Francitan - remède constipation

Recits de Ger de Boutx

Recits de Ger de Boutx

Recits de Ger de Boutx

Récit de vie - Le facteur de St Béat - Le repas

51 Y'avait pas pire braconnier pour les morilles que votre père

Extrait des annales de Couledoux et de Ger de Boutx, du XVe siècle à nos jours

« Origine du mot Couledoux et de la paroisse »

« Couledoux est entouré de 9 montagnes. Il a une altitude moyenne de 900 mètres, possède des maisons par-ci par-là groupées autour de la montagne de Bazet. Le village reçut son nom, dit une légende, d’une dame épouse d’un intendant de Colbert envoyé ici pour exploiter les forêts de sapins devant servir à la construction des navires. Le délégué royal alla s’installer au quartier du Palan du Rey et donna son nom au hameau qui fait partie de la commune de Melles. Le lacus, un de nos hameaux les plus considérables, reçut son nom des travaux de l’intendant de Colbert, comme il n’y avait pas de route pour transporter les bois et que le Ger n’était pas flottable, on arrêta les eaux au moyen d’un barrage dont les montants en maçonnerie existent encore et qu’on appelle « La Récluse ». Un lac était ainsi formé. On ouvrait les écluses et les sapins se précipitaient dans le lit du ruisseau et la première expédition qui se fit dans ces futurs mats de navires, la dame de l’intendant de Colbert s’écria en voyant les bois descendre le torrent : « Oh ! Que ça coule doux ». Origine dit-on du nom de Couledoux.

Couledoux fut donc habité pendant le siècle de Louis XIV, mais les chemins qui y conduisent sont de création récente. Le premier partant du Pont de l’Oule ne date que de 1868 et il n’y a que trois ans qu’on a établi les routes permettant de circuler dans les divers quartiers. En 1929 il a été procédé à un élargissement de la route d’arrivée, depuis le pont de l’Oule jusqu’au Lacus. Le nouveau tracé en face du quartier de Labe(…)e est d’accès plus facile mais il est regrettable que cette construction aie fait disparaitre le puits du Ger ou lac bleu, qui faisait l’admiration des touristes. Au point de vue religieux, la paroisse est restée très longtemps une paroisse annexe de Portet-d’Aspet et faisait partie du Diocèse de Couserans, dont les évêques avaient leur siège à St Lizier (sic !) près de St Girons. Couledoux était desservi par le vicaire de Portet. Nous ne possédons leur registre décrivant les actes de baptême, mariage, décès, que depuis 1700. 24 vicaires de Portet ont exercé le saint-mystère à Couledoux de 1700 à 1790. C’est Jean-Baptiste Marquié de Cussol, Seigneur de Roquefort, qui en sa qualité de lieutenant de Pamiers fournit les papiers marqués à Couledoux. Le dernier vicaire de Portet chargé du service de Couledoux, le sieur Caubet, ne signe aux registres que jusqu’au 25 décembre 1793 en qualité d’officier public. Les actes sont alors purement civils. Pas de mention d’état religieux. M. Caubet est devenu membre du conseil général de Couledoux, canton d’Aspet ; auparavant il avait signé ses actes comme vicaire du 15 août 1791 au 16 décembre 1792 en qualité d’officier public. En 1794, an III de la République, et en l’an VI de la même République, ce sont les citoyens de Couledoux qui signent les actes d’état civil, ce qui laisse croire que le service religieux y fut longtemps suspendu. On ne retrouve les actes religieux qu’en 1807, époque où Couledoux est érigé en succursale. Le premier curé de la succursale est l’abbé Gouarré, né à Ger de Boutx. Il reste 9 ans à Coulédoux et alla mourir à Milhas dont il était devenu le passeur. A l’abbé Gouarré succéda un prêtre d’origine espagnole, l’abbé Encointre, qui fut précisément curé de Razecueillé et resta 46 ans à Couledoux. Les traditions religieuses y furent implantées fortement. Ainsi, il n’y a jamais de vêpres dans cette paroisse. Tous les curés qui ont succédé à l’abbé Encointre, ont vraiment tenté d’y établir les offices du soir. Il est vrai que la situation topographique de la commune ne permet d’agir autrement. Aussi pour les grandes fêtes, se contente t’on du Rosaire avec salut du saint sacrement, comme en Espagne. La foi existe dans cette paroisse et se manifeste surtout par le culte des morts et la dévotion à Sainte Germaine. Puissent nos populations conserver intacte la croyance à l’immortalité de l’âme manifestée à Couledoux par les nombreux cierges allumés sur la tombe des défunts.

Colbert, ministre de louis XIV fit défricher le bassin du Ger. La première maison de Couledoux avait été bâtie par un déserteur de Landorthe sur un pic élevé, lieu choisi d’où il pouvait découvrir au loin la maréchaussée de France venant pour l’arrêter. Quel est ce pic ? Il serait curieux de le connaitre. La chose est assez difficile car Couledoux possède beaucoup de pics. Cependant, nous avons des raisons de croire que c’est le « Mount (…)Ner » qui surplombe le pont de l’Oule et permet de s’étendre au loin vers Sengouagnet et Aspet.

La première église fut construite en 1687 et restaurée en 1771, puis rebâtie à neuf en 1879 d’un style romain très pur avec superbes vitraux et cloches d’une sonorité remarquable. L’église actuelle de Couledoux est une des plus belles du canton d’Aspet. Cette église risque de perdre sa bonne renommée car sa toiture ayant été négligée, elle a subi les ravages du mauvais temps.

Les habitants de Couledoux se marient très rarement avec des étrangers. Aussi, quand la chose se produit comme en 1907 lors du mariage d’Emile Castex avec Alexine ( ?) Maylin, c’est un évènement pour le pays. A cette occasion le curé desservant fit des vœux pour que le dicton très en honneur dans le village « a natis et bâtis qu’en toutes parentes » subisse des modifications. (…) Le même desservant signalait l’abus du trop grand intervalle entre l’union civile et le mariage religieux mais il se réjouissait en même temps de voir cet abus peu à peu disparaitre.

A une petite demi-heure de Couledoux se trouve un petit hameau coquettement assis dans un petit nid de verdure et couronné par une forêt de sapins. C’est le Ger, peuplé de 75 habitants, section communale de Boutx dont il est éloigné par un chemin de 9 heures. C’est un vrai site de la Suisse. Au point de vue religieux, le Ger de Boutx est rattaché à l’église de Couledoux depuis 1888. Jusqu’alors, de nombreux vicaires l’avaient desservie. Les mœurs, les pratiques religieuses, le caractère des gens, le langage, les traditions de famille n’ont rien en commun entre les deux villages. Le petit torrent du Ger creuse l’immense fossé entre les deux localités. Un seul prêtre est né à Couledoux, l’abbé Megardon, qui fut curé de Melles et nommé curé d’Arnaud-Guilhem vers 1872. 6 prêtres sont sortis de Ger de Boutx. La famille Mothe, dit Hilhine, en a donné 3 à l’Eglise. Le premier était le chanoine de st Bertrand de Comminges en 1633. Il s’appelait Pierre. Le second, nommé Paul, fut professeur de théologie au collège de la mission à Toulouse, puis curé de Sengouagnet et de Boutx. Pendant la Révolution, il courut le risque d’être fusillé en se promenant au Col de Mente. Deux chasseurs de St Béat l’avaient pris pour cible, mais l’un d’eux, ancien élève de Paul Mothe, le reconnut et ne tira pas. L’ancien professeur de théologie devient précepteur en Espagne, où il s’expatria jusqu’à la signature du Concordat. Rentré en France, il voulut desservir la petite section de Boutx et vivre tranquille au milieu des siens, bien que le Cardinal de Clermont-Tonnerre lui eut offert un doyenné. Il mourut au Ger le 4 avril 1855 à l’âge de 92 ans. Le 3ème abbé, Mothe Célestin, a été curé de Couledoux pendant 14 ans. Il est décédé curé à Payssous, à l’âge de 40 ans le 2 février 1904.

La famille Gouarré a aussi fourni 2 prêtres. L’un fut vicaire à Gratens, de 1720 à 1756 et mourut là. Le 2ème appartenant à la famille Gouarré, s’exila avec l’abbé Mothe en Espagne. Quand le calme fut rétabli, il rentra en France lui aussi et exerça le saint ministère à Coulédoux, de 1807 à 1816. Il mourut curé de Milhas à l’âge de 80 ans. Le 6eme naquit de la famille Noguès, au quartier de l’Espounille, chez Pey de Bon. Il avait nom Martyr, curé de Juzet de Luchon. Il fit rebâtir l’église de cette paroisse avec les secours que lui donna l’Impératrice. Il prit sa retraite au Ger où il mourut le 20 septembre 1883 à 79 ans. Il désira être enterré sur le passage menant à l’église sans aucun signe distinctif, voulant après sa mort être foulé au pied par les passants.

Le 18 février 1913, par un temps neigeux, eurent lieux à Ger de Boutx les obsèques de Célestin Megardon, décédé à l’hôpital militaire de Toulouse à l’âge de 21 ans. Né d’une famille honorable et chrétienne, il fut toujours un fils droit, aimant et respectueux. On part le donner comme modèle aux jeunes gens. Chrétien éclairé et convaincu, il savait élever les conversations auxquelles il prenait part. Il ne craignait pas à l’occasion de montrer sa foi (…) à la sonnerie du Sanctus, il savait interrompre son travail, se découvrir et s’unir au sacrifice de la messe. »